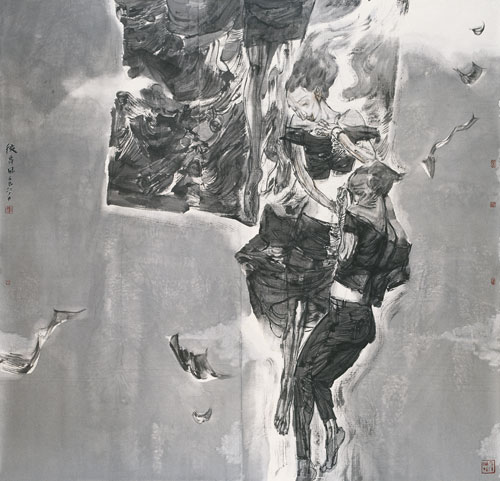

《彼岸风》200cmX200cm 2012年 张江舟作

一直到2009年的春节我才开始画我的叫《殇》系列作品,当时画了有10幅左右的《殇》系列作品。这批作品我没有把它做这种灾难场面的再现,也没有做抗震救灾英雄人物的这种简单描述,我更多是想通过这批作品传达我内心因为汶川地震给我带来的一些有关涉关生命,涉关生与死的问题的一些思考。当然这批画最后我想传达的这个东西有没有传达出来?这个需要观众去评判。这次的展览呢,之后还有一批东西,应该说是汶川地震之后的《殇》系列作品的延续状态,更多的我想把它放大说,更多的还是对人的一种生命意义,生与死的一些终极思考的一些问题,然后画了像这批作品一共有接近40幅,不到40幅,应该说是这次展览的主要的部分。

为中国人物画增高阔

张江舟有三大特点:灵动写意的笔墨与严谨的造型结构相结合;放松的意趣小品与恢弘大气的主题创作相协调;他个人伟岸的气魄与他谦谨勤勉的作风相统一。

中国画是大器晚成的艺术,所以对于一位中年中国画家要在技法上也较大贡献是很具挑战性的。张江舟以自己的笔墨时间和思考迎接了挑战。

国家画院院长杨晓阳说 张江舟继承了我国古代一种一挥而就的画法。他既有比较深厚的造型和线描基础,在对墨色的运用方面有独特的地方,尤其用水,他的画面很生动,用水很讲究,有他独特的方法。江舟善于画比较大的场面,和丰富的人物组合。他构思的方法突破了一般的现实主义,是属于浪漫主义和意识流、象征主义,他在向这几个方向探索。尤其近几年的创作,他不落俗套,有一种很清新、很个性的表现。在人物画里面,他也是有所突破,表现出独特的思维方式。

面对这次展览,杨晓阳认为:

张江舟的这些作品都是一个生命的主题,就是关爱生命、呵护生命、爱护生命、尊重生命,围绕着这么一个主题。那么我们也都知道,我们在很长的历史时期中间呢,我们对生命是漠视的,我们对生命甚至有一种,就是现在看起来是说不出来的一种冷漠。那么这些年来,特别是我们这十年以来,我们经常讲胡温新政、胡温新政,最大的一个特点就是开始有了对于生命的关爱,对于生命的尊重,对于生命的呵护,那么这其中正好也发生了“5·12”汶川大地震的现象,这样一个历史悲剧,大自然的一个悲剧。汶川地震是国难,他在汶川地震的时候,这场大灾难对全国,甚至震惊世界的这种事件面前,他不但是汶川地震本身,汶川地震引起他战场的经历、部队的经历,还有几十年辗转的这种经历,他实际上是一个综合的最后的一个经历。

著名评论家、中国国家画院副院长张晓凌认为,说到墨语,我觉得还是要说两句,尽管在生命面前我觉得这些语言都变得意义不大,但是因为我们作为搞艺术的人还是要谈到艺术的这个墨语的问题。我觉得就江舟的个案来讲,我觉得我刚才看到这个小片的时候,我就感受到江舟的这种,就是说作为艺术家你在艺术史上的基本理论是什么?当然是你的非常个人化、非常独特的一种艺术的创造,就是说你给这个艺术史的贡献是什么,贡献的有没有新的东西拿出来,我觉得还是很重要。我觉得在这里的时间很短,我也没系统地思考,你要系统地总结江舟在艺术史上的贡献,我觉得今天可能是做不到。但是有一点就是什么呢?江舟的笔墨系统虽然是构筑在这个前辈的基础之上的,实际上源头还是写实主义。我觉得写实主义对中国画,尤其对中国文人画的贡献是非常大的,尽管大家现在都在反思这个问题,就是写实主义对中国画带来的一些弊端,大家想得更多。但是我还是立足要肯定写实主义对人物画的巨大贡献,如果没有写实主义的训练,不会出现张江舟这样一批艺术大家,我们中国画可能在面对重大历史事件的时候也有自己的短处。我觉得江舟是在我所有认识的这一代艺术家中间,或者说跟上一代老艺术家比的话,他也是把写实人物造型和写意性笔墨之间会协调得最好,或者说融为一体的这样一个画家。这个难题实际上是二十世纪中国人物画面临的最大的一个难题,因为当年徐悲鸿把写实引进以后呢,徐悲鸿基本的造型,我给他总结,大概就是这个了,西方的写实造型,就是写实应该说是写实加笔墨,加得好不好大家自有公论,这个不说了。再往后像黄胄先生,他是书写加笔墨,实际上也没有做到完全融通,虽然他的成就非常高。到了方增先先生已经注意到这个问题了,他力求把笔墨的这种写实性、抒情性把它放到了最大,他想了一个办法,就是把他压扁了,把人物压扁了画,也就是说用积墨的方式,而不是用体积的方式来把它做,来极大地强化笔墨的抒情性。

但是我觉得江舟在他的这个基础上,我觉得他有自己的独特的一个贡献,比如他首先从用笔解决问题。用笔上呢,你看,江舟他不是像传统这几位老先生传统的书法用笔,他打破了传统书法用笔的单一性,而是利用散锋,甚至板刷,形成断线,就是不是一条线,线就断掉了。就是他的用笔变得异常的丰富,用硬笔在画人的模样的时候,这样的用笔就带来了笔和墨结合的这样一种可能性。因为他短线积多以后就成墨了,有积墨的这样一种感受,然后墨与笔会,这是石涛曾经想象的一种、憧憬的一种“笔与墨会”这样的一种情境,是他中国笔墨最高的一个点。所以我觉得江舟往这个方向努力非常好,就是笔和墨和造型之间关系的协调非常好。你可以看从早期的《民工》到今天的《殇》系列,这个笔墨变化是非常巨大的,我觉得江舟每天晚上都在想,因为我后边还要讲,他实际上是一个思想家,他有很多的想法。我觉得这一点很重要,就可以说阶段性地解决了人物造型,写实人物造型和笔墨之间的关系,这一点我觉得是对每个画水墨人物的艺术家来讲,这都是一个巨大的难题,那我觉得江舟至少在阶段性地解决了一些问题。这是一点。

第二点,我觉得他整个接近构图和意境上,我觉得尤其值得注意。我刚才想,江舟画那么大的人物,六米的人物,那么多的人物在一块儿,仅仅依靠于从西方写实主义学来的结构和造型是可以的,但是很难达到这种抒情性、这种崇高性,他很难达到这个高度。我觉得他用什么方法在画,我没跟江舟交流过,我想他一定是用画中国山水的方式在画人物。因为你离远看,这一堆人物、这个结构就是一个山水的大结构,因为我不知道大家注意到没有,在中国的画传统里面,人物画实际上很少画到很崇高、很圣洁的境界的很少,但山水达到了,也就是说山水达到了中国人画水墨达到的一个精神高度,这样呢,实际上我觉得江舟是把山水画的境界、意境这些东西,这些精神要素放到人物画里面来,包括整个女孩子一些结构,我觉得都是一个山的结构,一个运动的山的一个结构,我觉得这一点也很重要。

进入对民族和人性的历史沉思

传统中国画总习惯以文人画的意趣笔墨为圭臬。张江舟则提出了要回归绘画本体,强调绘画性;要从个人意趣中解放出来,强调对社会民族整体的感受和表现。张江舟著有《思与境偕》、《当代中国画文脉研究张江舟卷》,他是为有理论自觉地画家。

张晓凌认为,我看到江舟的画,我也在想怎么去看他的画。因为这几张新画我还没看见,我看过他的《殇》系列,我看早期的单幅的女孩子这样的一个形象。但是群体性的,我前一段时间有一个展览点评的时候,我给江舟写过一段也很短的一段点评文字的时候,当时只看到单幅的,今天正好我看见这么多的这种像群体性的,有这种扭结在一块这种团块结构的这样的一种构成,我突然觉得这种冲击力非常强。我突然想到就以汶川地震为新的背景这样一组创作,对我们整个中国现代美术创作意味着什么?我在一直想这个问题。我在很多场合都说过一句话,我说中国在二十世纪这个中华民族所经历的重大事件是全世界最多,付出的代价也是最惨重的。

实际上中国人物画对生命的关爱和表现,进入二十世纪以来,尤其西方写实引入以来,我觉得有一个很大的提升,蒋兆和的《流民图》就不用说了,包括在这个过程中间产生的像《人民和总理》、《总理和清洁工》等等一系列,都表达了这样一个对生命关爱的一个主题。实际上在中国传统文人里边,这样一个主题我认为它恰恰是缺失了。为什么缺失呢?因为中国文人画更多的强调个人的自我表现。人物画里边,在中国传统的古典绘画里边,人物画其实有两个作用,一个作用应该说是纪实性的,也就是说在没有摄影的情况下,我们替代了摄影的功能,更多的是记录社会的重大事件。这是一个功能。另外一个功能就是自我的抒情。当然这两个功能了。

范迪安认为,这一代的中年画家因为肩负着比老一辈画家应该说更加沉重的传承与创新的任务,尤其是遇到我们改革开放不断走入叫做深水区,叫做走入攻关克难的这样一个时期张江舟的这批画,他是为我们今天的水墨人物画,应该说至少在探讨这个课题的时候提供了一个最重要的素材。

应该说张江舟在这方面是有敏感的,他对都市这种情景的关照,他在水墨实践过程中的,晓凌院长所说的多种的表现性,尤其里面有很多抽象的节奏、韵律、旋律,最后形成的这个图式,我觉得这些都为我们水墨画的人物画的当代发展提供了很好的探索。

“生命·墨语——张江舟水墨艺术展”将于今年4月9日在中国美术馆举办,接着今年在全国的六大城市进行巡回展览。一共是在北京、郑州、西安、济南、南京、广州这六个大的城市进行巡回展出,巡展是由中国国家画院、中国美术家协会、中国美术馆、河南省文学艺术联合会、陕西省文学艺术联合会、山东省文学艺术联合会、江苏省文学艺术联合会和广东省文学艺术联合会联合举办的。

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间