TOP9

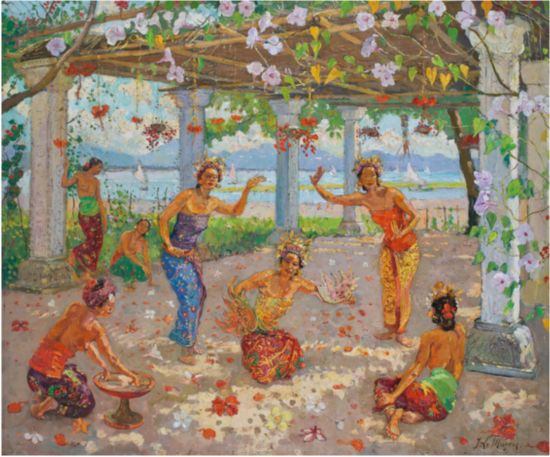

勒迈耶 《舞者》 100 x 119.5 cm 成交价:2048万港元

“我的画作无论在哪裡都不难被理解,这小小仙境的一切都如天造地设,为我作画而生。”

这番字句出自比利时裔艺术家勒迈耶对峇里的讚歎,他于1929年初次踏足小岛就被当地天然纯朴的美景而打动,“小小仙境的一切”让这位欧洲成长受教的艺术家思如泉涌,于1932年决定移居充满异国情调的峇里岛,更在三年后迎娶他的年轻模特,也就是峇里著名的雷贡舞者妮·帕洛。是次上拍作品《舞者》来自林少明教授故藏,画中的自然美景、缤纷花朵与窈窕舞姿都是勒迈耶最喜爱的主题,堪称其典范之作。

勒迈耶承继印象派画家在户外作画的习惯,在自然的光线中捕捉景物。通过照片资料可见,他在画此作时面对自己的花园,阳光明媚,草木繁茂,难怪画中满溢热带岛屿的清新气息。他的小屋位于沙努海滩,既是他的画室、展览空间,也是他和妮·帕洛宴请各国外交官与其他印欧艺术家的地方。勒迈耶解释说:“这裡处于稻田之间,只能从海滩过来,我们的小屋正好衬托她(妮·帕洛)的美姿。”

勒迈耶的妻子妮·帕洛便是其笔下女子万千美态的灵感泉源,我们从他的话语中可以推敲出其美学观,对他来说,“美”必须呈现在恰当的地方,并且应该有一个艺术性的框架来衬托。此作中,舞者处于顶棚下,分佈在最靠近的两支大柱间,受到妥善的保护,另一幅作品《园中三织女》中蔓蔓缠枝连成拱形圆顶,横向的织布机则在下承托,构图理念相通。两幅作品中都可见从树枝空隙透进来的阳光,正好落在女子身上,形成自然焦点。

勒迈耶对结构的重视受皮耶·奥古斯特·雷诺瓦等欧洲印象派画家影响,雷诺瓦也曾运用背景中的元素去编排和体现人物的重要性。画作《湖边》中,小孩站在饱满的阳光下,两旁各有藤蔓垂落,她倚靠的木栏杆横跨画面下半部分,使构图更加稳健,远处水面的距离感也更加显著。勒迈耶的画作前景佈局规范,而后方落在视平线上的沙滩则非常舒展,故此画面丝毫不觉拘束。另外,支撑顶棚的两行柱子向后延伸,增添空间和线性透视感。

画中女子的排位也经细緻构思,她们形成一个圆圈,环绕中央姿势出众的跪地舞者。两位站立女子的舞步一致,另外四人则静心欣赏。虽然她们在画中互相独立,并未重迭,但每人的姿态都舒坦自然,默契协调。勒迈耶呈现各自专心的练舞女子,令人想起埃德加·德加的画作《卡迪那夫人》,画中舞者似乎没有注意到在她们练习时闯入的旁观者,舞蹈既是个人的表现形式,也是共享的艺术。

勒迈耶不仅呈现小岛的迷人风光,更真正研习吸收了印尼文化,画作背景中时常加入印度教和佛教造像,如《园中三织女》及《峇里舞者》皆是。他也受印尼传统神话中有关舞蹈的故事而启发,如在天界翩翩起舞的飞天女神,婆罗浮屠佛塔有一块石雕刻划著她的舞姿,世人为其倾倒,她的手臂与双腿随舞弯曲,但表情依然如冥想般平静,像是安详地漂浮在空中。同样,勒迈耶笔下的舞者也带有一种沉著端庄的静谧,身边交织的藤蔓似乎也在模仿舞者灵巧的手势而轻快起舞,又好像在呼应她们的曼妙倩影,与古老石雕上飞天身旁的鸟语花香遥相呼应。

除了自然大美与俏丽女子外,此画更突显了勒迈耶别树一帜的绚丽色彩以及活泼笔法。他下笔洒脱,大胆而粗犷,不拘泥于累赘细节,在画面涂上一层层颜料,直到得出他认为与眼前自然光线相符的满意效果。其各幅作品中捕捉到的光线皆不相同,《峇里舞者》中仅有几丝阳光得以穿过茂密的枝叶,形成大树下的绿荫;《园中三织女》则瀰漫午后的橘黄暖阳;至于此作,晨雾尚未散去但已充满朝阳的蓬勃生气。勒迈耶对冷暖色的把握成竹在心,更在阴影处用以深灰及紫色,丰富而立体。

此画是这班少女的理想安宁国度,在这裡,她们完全与自身的文化与土地和谐一致。画面温暖情炽,引人入胜,见证勒迈耶对峇里的深挚感情,而其艺术也由衷地反映出小岛给予他心灵的彻底释放与无尽喜悦。

| 上一页 | 下一页 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!