湖州万魁桥

江南本是水乡泽国,交通多赖太湖、运河和众多大大小小的河流来贯通。有水必有桥以济之,桥就成了江南一道亮丽的风景。16世纪葡萄牙人加里奥特·佩雷拉于1553年至1563年(明嘉靖年间)在华见到古桥时,惊叹不已,曰:“这些石桥工程如此完美……令我赞叹不已!”湖州自古多桥,据《永乐大典》记载,湖州一府有711座桥,至清同治《湖州府志》记已达1417座,增加了一倍,就足以说明经济之迅猛发展。仅乌镇一地清代就有桥119座,至今尚存建于明正德十三年(1518年)的通济桥。

明清人喜在桥墩、桥门上刻楹联以表达对桥的遐想或赞颂,这样就有了桥文化。所谓桥文化不仅是指桥梁建筑技术层面而言,更多的是通过桥楹联来深化桥的文化内涵,这才是桥文化的精髓。通过对桥文化的研究,可以诠释明清江南经济社会和文化的深刻意蕴,反映这一地域历史文化的嬗变和演化。当年的文人骚客就是通过桥联以抒发自己的思想情感和对民俗的描摹,也有对善人善举的颂扬和历史的怀念。桥的修建自然基于交通的需要,桥建成后就能促进四邻的交往和经济发展,而建桥除官府行为外,大多还是地方人士、寺庙、商人等出资作为善举而为之。由于年代久远,桥圯字毁或字迹模糊,搜集桥联已属抢救之举。

王江泾的长虹桥建于明万历三十七年,东边是浙江嘉兴王江泾,西边是江苏吴江盛泽,跨越运河,连接江浙两省。长72.9米,宽4.9米,从水面抵桥高18.8米,斜坡30米,两边各57级,3孔。“南北通一隄,估舶闻川市。小桥纪邮程,三里讫九里。”(唐佩金《闻川缀旧诗》卷一)余杭通济桥建于东汉熹平四年(175年),洪武元年(1368年)改为三孔石桥,长50米,高9.6米,宽8.6米。塘栖广济桥,又名通济桥,俗名长桥,建于明弘治十一年(1498年),七孔石拱桥,长83米,169级。这些都是江南有名古桥。古桥大都有楹联,如乌镇通济桥,又名西高桥,其桥联曰:“寒树烟中尽乌戍,六朝旧地;夕阳帆外是吴兴,几点远山。”“通霅门开数万家,西环浙水;题桥主人三千里,北望燕京。”长虹桥桥联更多,诗情画意甚浓:“淑气风光架岭送登彼岸;洞天云汉横梁稳步长堤。”“福泽长流物阜民安国泰;慈航普渡江平海晏河清。”“虹影卧澄波,登高供远瞻;南浮越水白,北接吴山绿。”“劝世入善,愿天作福。”“千秋永庆,万古长龄。”桥楹联见景生情,传递诗情画意,真是很好的文学作品。

明清时湖州为江南经济社会文化发达地区,尤以蚕桑丝绸著名。王士性说:“浙十一郡惟湖最富,……而湖多一蚕,是每年有两秋也。”外国来华人士眼中的湖州更是富庶之地。罗马尼亚人尼·斯·米列斯库:“湖州府位于大(太)湖之滨,是中国富裕的大城市之一。……处于水乡,丝绸产品丰富多彩。……这里丝绸的产量如此之多,以至一个小城镇每年缴纳的丝绸什一税就达50万两黄金。”繁荣的经济离不开交通的畅达,水乡就离不开桥梁,如双林镇就有万元、化成、万魁三座古桥。这些古桥至今仍在通行着,可惜风雨侵蚀,有些桥联已风化,字迹不清了。

江南的古桥和桥文化引起了国内外学者的重视,1990年9月,日本大阪大学滨岛敦俊教授和北海道大学三木聪教授履行中日合作研究《江南三角洲的开发和社会经济变迁》课题,曾至湖州、双林一带进行实地考察近一个月。笔者也三次来到双林,对双林三座古桥进行仔细考察,惊叹三桥的建筑技术和桥联的精美。化成桥建于宋元祐间(1314—1320年),明天顺二年重建,高6.6米,长46米,宽3.4米;距东225米就是万元桥,始建失考,康熙间(1662—1722年)改建梁桥,名福成,雍正八年(1730年)改环石桥,道光十四年(1834年)重建,二十年落成。桥高7米,长51米,宽3.5米,石栏杆上雕刻着石蹲狮10对;化成桥西122米建有万魁桥,初为木构,康熙元年(1662年)砌石,康熙八年(1669年)竣工,乾隆五十五年(1790年)改建。高6.8米,长51米,宽3.2米。在不到400米的河道上密集着三座大桥,这足以说明明清时双林一带经济的繁荣。史实证明明代双林已是江南五大镇之一,确是蚕桑丝绸的专业市镇,镇周达14里,元时已有10家绢庄,永乐三年(1405年)建镇。嘉靖间“庐井千区,于郡城东南,称巨镇。”张廉特为化成桥写了《重建化成桥碑铭》(成化十一年): “双溪溪左右延袤数十里,俗皆织绢,于是四方之商贾咸集以贸易焉。”“津梁环亘,里闬骈填。”(同治《湖州府志》卷二十二,《村镇》)双林地处江南五府之中心点,是往来苏杭湖之通道。“东连槜李,北枕姑苏,南峙含山,西带菱湖。系嘉杭之捷径,通吴淞之往来,走万里之估客。”以产包头绢、绉著名,是江南最大的丝市场。唐甄说:“吴丝衣天下,聚于双林。吴越闽番至海岛,皆来市焉。五月载银而至,委积如瓦砾。吴南诸乡,岁有百十万之益。……室庐舟楫之繁,庶胜于他所,此蚕之厚利也。”“隆万以来,机杼之家,相沿此业,巧变百出。有绫有罗有花纱绉纱;斗绸之缎,有花有素。有重至十五六两,有轻至二三两,有连为数丈,有开为十方。……各直省客商云集贸贩,里人贾鬻他方,四时往来不绝。”每当晨昏,桑农蚕妇携茧抱丝过桥来到双林镇上交易,所以双林镇郊近400米就需有三桥来承载繁忙的人群。双林镇因为交通便利,就成为明清江南巨镇。“亭台相望,殿宇嵯峨,津梁几百十带,居人三四千户,高门鳞次,甲等连云。”(释道元:《双林镇舆地图说》,顺治十六年,见民国《双林镇志》卷首)作为苏湖杭通津的三桥,昼夜车水马龙,船只交织不辍,商旅络绎不绝,所以在三桥上设立灯杆以照明,“烂然如昼,四方商贾,望杆云集。”

双林三桥和桥上楹联实是江南文化的体现之一

化成桥:联双水之晴虹,中流自在;起三桥之彩凤,夹道行空。盘石沐恩波,水接双桥成鼎峙;舆梁仍古制,化垂千载拟棠阴。

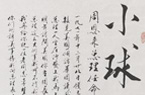

万魁桥:桥卧为虹,五色云霞开晓霁;波平如镜,万年甲第耀奎文。

万元桥:源远流长,永固虹梁成利济;地灵人杰,高鸾凤尾焕文明。甲地(第)云联,双水千秋资重镇;台星鼎峙,三桥一气接长天。苕水西来,山排万笏;奎光东映,星耿元精。积厚流光,万家余庆;钟灵毓秀,元气常充。

三桥的“楹联”,见证了双林的繁荣,桥的功效确是“千秋资重镇”了。这些楹联写出了桥与城镇发展的内在关联,有了桥的“成利济”,使镇上“万家余庆”“元气常充”“甲第耀奎文”。交通、经济、文化互为因果,推进了双林镇的经济繁荣,文化璀灿。

以上笔者仅择取双林三桥作为一个案例来说明桥与地区经济社会文化的互动关系,湖州地区乃至整个江南莫不如此。桥是水乡的重要交通载体,在历史的追溯中务必注意桥的兴建。下面笔者将概述湖州地区其他古桥楹联的文化内涵和艺术意蕴。从桥楹联来看,其内容有以下几种类型:

歌颂国泰民安,利民便民

潘公桥(湖州老北门外):胜举重兴,两岸行人欣利涉;宏观大起,同时宝塔告成功。

永济塘桥(织里镇杨溇村):杨溇运脉,南北通流;湖滨锁钥,往来要道。红龙千秋,永资保障;紫苍三元,济涉行人。

白龙塘桥(八里店镇、织里镇交界):举徙通焉,乡真常乐;水流莫矣,民此永安。

千秋桥(武康镇):千秋永固;万民如康。

咏叹物产丰富

北迴桥(南浔镇北):溇绕拜三庄,桑麻蔽野;水经嵇五漾,江浙分界。

油车环桥(练市镇新会村):波浪碧于油,低浮桥影;桔槔狂欲吼,借听车声。

妙严塘桥(练市镇、双林镇交界):田野桑麻围泽国;万家云树接商溪。

永寿桥(新市镇、高桥镇交界):桑柘成林,新市遥通六七里;蜿蜒若带,横塘利济万千人。

描述商业繁荣,漕运畅通

悦皆桥(和孚镇长超):南北舟航通贩客;东西庐舍影资流。

妙严塘桥:运漕千里云帆集;归权双溪水劲开。

安济桥(干山镇):东西乃四海通衢,舟楫往来,水接龟溪流白苎;南北为三山要道,货财殖聚,梁飞澉市跨金堤。

金锁桥(双林镇):金锁乍开通仕路;玉梁重建发财源。

(文按:云帆凑集,舟航通贩,运漕千艘,推动了地方经济发展,桥就成了“发财源”的媒介。有了经济开发,人文辈出,敞开了“通仕路”,桥的功能不容忽视。)

桥对厚生济人的功效

利济桥(和孚镇):利用厚生,永锡而富;济人泽物,长发其强。

章家环桥(在练市镇蔡家桥村):南北通衢,鳌柱高擎成孔道;东西巨镇,虹梁环拱镇长流。

义尚桥(织里镇义皋村):大泽南来,万里康庄同利涉;春波北至,千秋浩淼永安澜。

茅山高桥(干山镇):东西是城镇通衢,兵燹几经,遂使徒行资一苇;南北贯杭湖要道,规模重焕,于今利济足千秋。

桥为二省二府(县)分界线,沟通两岸往来

含山塘桥(善琏镇含山):江浙通衢,孤峰兀峙;嘉湖接壤,一水分开。

界境桥(练市镇新庄村):界分南北通途远;境涉嘉湖利济深。

仁寿桥(练市镇):烟波东去通乌戍;桑梓南来迎石门。

福安桥(练市镇新华村):北分练水通乌戍;南望烟波是玉溪。

便利交通,接水之上下

永兴桥(环渚乡华丰村):上承霅水苕溪,波如明镜;下接玉堂金锁,形肖垂虹。

陈溇塘桥(织里镇陈溇):水达苏常帆影远;南来苕霅水光清。(文按:陈溇塘桥在织里镇,沟通苏常湖水运,联结湖州苕霅二条溪流,为水运大动脉,所以歌颂桥景为“帆影远”。)

描绘秀丽风光

陈溇塘桥(织里镇陈溇):村苕竺泽,虹影卧波;塘跨苏湖,鱼梁压渡。

东溪桥(东林镇):旭日映东山,鱼龙跃波;晚钟来北岸,渔笛横波。虹影焕双溪,锦屏列秀;波光沉半月,凤泽流清。(文按:这两座桥连接苏湖二府。通过艺术性语言,写出了桥如“虹影卧波”,有“旭日”“晚钟”“渔笛”“虹影”“波光”,以衬托湖州水乡晨昏的美好和笛声晚钟扣人心弦的音乐声响,摹绘了一幅美丽多彩、声色俱佳的田园旷野好风光。)

借历史遗迹,追颂英雄、贤者风采

项王桥(织里镇汤溇村):桥号项王,率卒经过有项羽;石工张文,命徒造筑是张班。当符独揽虎将,从战八千辈;此处重排雁齿,共和十一年。(文按:此为纪念项羽而题写之楹联。据《史记》记载项羽曾“避仇于吴中”。颜真卿《项王庙碑阴述》:“与叔项梁避仇于吴中,盖今之湖州也。”湖州一带留下不少纪念项羽的遗迹,如项王庙,又称项羽为弁山之神,还有饮马池,项浦、下菰城等。)

潘公桥(湖州老北门外):鏊柱高撑,惠周梓里;龙溪叠锁,瑞聚菰城。(文按:此桥为明潘季驯(1521—1595年)捐资2500两银所建,后人为纪念他取名潘公桥。始建于明万历十三年(1585年),十八年竣工。三孔石拱桥,长57.5米,宽6.6米,高9.5米。潘季驯为明代著名水利专家,历任万历朝工部、兵部、刑部尚书,多次亲督治理黄、淮河,万历二十年致仕。)

艺术巧对,恪遵传统楹联格式

徐林普济塘桥(练市、双林交界):徐林花盛儒林,横过双林双港;溪汇苕霅秀水,流到分水分流。版图载我道赤子物;大地假尔渡苍生灵。

油车环桥(练市镇新会村):花树尽成林,烟笼画舫;桥门环似碧,月挂渔罾。

化秀桥(钟管镇):溪水东流来自仪凤;夕阳西照跨比长虹。(文按:楹联是我国传统语言艺术,是诗词的演变,它讲求对仗、精练,用对偶形式传递事物内在的相对性,需有严密的逻辑和高超的文字语言修养。上三联都是很工整的排偶句式,平仄协调,地名、事物、风景等都很对应。)

桥、桥头就是商贩聚集点,如王江泾长虹桥边就是丝绸市场。“业丝者皆设肆于此。”(《闻川缀旧诗》卷一)“估舶列市稍,人家夹河岸,秋灯耿不眠,鸣梭响夜半。”(计楠《桑梓吟》)嘉兴新塍,“贸丝抱布价相悬,汲水桥西闹市塵,洛浦商帆纷似织,至今人说孝廉船。”(同治《新塍镇志》卷八《集诗》)湖州菱湖镇更有水市,在桥头、在河道中直接交易,赵金诗曰:“村虚(墟)船做市,地绝水为邻。”(《过菱湖诗》)康熙二十八年《菱湖创建袛园禅寺碑记》:“雨楫云帆,络绎辐辏,水市朝开,渔歌夜发。”“菱湖人居舟中列诸货物市之,谓之水市。”(光绪《菱湖镇志》卷一《疆域》)嘉兴乌镇,“市河两岸,结庐如鳞次。”“市河通贾舶,两列肆贾区夹处两岸。”(乾隆《乌青镇志》卷二《形势》)众睦桥,“镇之鱼鲜聚于此,又名卖鱼桥。”(同上书,卷五《桥梁》)南浔镇,“十里桑阴水市通。”(范锴《浔溪纪事诗》)“水市千家聚,商渔自结邻。”(鲍鉁《南浔小泊》)

江南的桥文化也体现在吟桥楹联之中,通过文人学士对桥的构建、地理环境、桥的功效等方面描写和抒发,寄托了明清文人对繁盛江南的歌颂,追怀了当年建桥者的功德,忆念千秋英雄业绩,内容丰富,意蕴深刻,从一个侧面反映了时代和地域风貌。所以研究江南地域文化和地域史还应不断开拓史料资源,桥楹联、亭联、坊联、庙联等实物史料弥足珍贵!即使从研究方法层面来说,也扩大了史料的范围。但是这些实物史料将随时光流逝而慢慢消失,搜集辑录已是刻不容缓的任务。

整理、编集、撰述、研究楹联成绩卓著的当推清人梁章钜,他与儿子梁恭辰著有《楹联丛话》,书中称:“楹联之兴,肇于五代之桃符。……至推而用之楹柱,盖自宋始。”至宋元逐渐普遍,迨至明清则在民间颇为流行,喜庆哀悼以及建筑物上都赋以楹联,成为摹抒感情的一种文艺形式,其文学功效已为世人所颂扬。清人陈继昌曰:“片辞数语,著墨无多,而蔚然荟萃之余,足使忠孝廉节之悃,百世常新;庙堂瑰玮之观,千里如见。可箴可铭,不殊负笈趋庭也;纪胜纪地,何啻梯山航海也。……一为创局,顿成巨观。”

古往今来楹联有庙联、廨宇、胜迹、挽词、寿联、春联、船联、店联、门联、亭联、坊联、酬联、庆贺联等等,梁章钜穷一生之力热心搜集整理成书,可惜在他的《楹联丛话》仅收福建浦城县南浦桥几幅桥联外,就没有注意到千千万万分布于江南各地桥上的楹联。其实这些贴近民间的桥联、亭联、坊联、店联最能代表时代意识和民间文化。因此就这点而言,不能不说乃是《楹联丛话》的一个小缺陷。湖州等地的江南桥楹联就可填补《楹联丛话》的不足。通过对古桥、桥楹联资料的挖掘梳理研究,则从另一新视角来研究明清江南经济社会文化诸多领域的历史,无疑是很有意义的学术新开拓。(陈学文 系浙江省社会科学院历史研究所原所长,研究员,日本大阪大学、丹麦哥本哈根大学客座教授。)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间