上海博物馆展出224件文物穿越“早期中国文明”[高清]

▲上海博物馆开年大展:“鸿古余音:早期中国文明展”现场

上海博物馆开年大展:“鸿古余音:早期中国文明展”于近日起在上海博物馆二楼第二展厅向公众开放。

本次展览主要聚焦史前至两汉时期,传世与考古发掘的文物精品,以剖面式的解读方式来探求中华文明历久弥新的内在动因。

展出的224件(组)精美文物,为观众呈现上海博物馆珍藏的甲骨、青铜器、玉石器、陶器、漆木器、印章、钱币和建筑模型等各类代表性文物,围绕文字、统治、生活、信仰和葬仪这五大主题,引领观众开展一次长时段、多维度、深层次的古文明探索之旅。

本次特展打破了既定的文物门类,以历史信息为线索,强调对早期中国文明这一核心主题的文化演绎,力求揭示出展品与展品之间的内在联系,借助“文物组合”所构成的“故事链”,“让文物说话,讲中国故事”,实现对文物历史与艺术价值的深度挖掘。同时也成为上海博物馆在文化主题展领域的一次全新尝试。

第一版块:文字

“文字”版块,讲述了完整的中国古汉字发展脉络。

上古时代的中国人多就地取材,以竹木简为书写材料,偶尔也使用贵重的绢帛。然而竹帛易朽,目前可见的商周古汉字多为铸成或刻在青铜器、陶器、玉石器和龟甲兽骨上的铭文,代表日常书写形态的出土简帛则多晚至战国秦汉。

在上海附近出土的良渚文化晚期器物上,出现了一些排列有序的组合符号,可能已是某种原始文字,但未必是“汉字”的前身。

▲刻铭阔把黑陶杯 良渚文化晚期(距今约4500年)

陶 上海马桥出土 上海博物馆藏

汉字这一绵延至今的文字体系约成形于夏商之际。

“甲骨文”这一刻写在龟骨或兽骨(主要是牛肩胛骨)上的汉字,主要见于商代晚期,内容多为商王或贵族占卜的记录。由于其材质不易腐朽,甲骨文是存世商代文字资料中数量最多的一类。为便于刻划,其字形已有相当程度的简化,是当时一种特殊的俗体文字。

商周时代的青铜器多为王室、贵族用于祭祀、宴饮等场合所合用的礼器。上古时代铜称“金”,青铜称“吉金”,“金文”则指铸或刻在青铜器上的铭文。金文的内容往往关乎册命、征伐、狱讼等重大事件,因而其字形大多整齐有序,也较多的保留了毛笔书法的特征,可代表商周文字的正体。

▲戈簋 商代晚期(公元前13世纪-前11世纪) 青铜 上海博物馆藏

簋,读作“诡”(Guǐ),是古代中国用于盛放煮熟饭食的器皿,也用作礼器,圆口,双耳。流行于商朝至东周,是中国青铜器时代标志性青铜器具之一。

此簋底铸为族氏铭文“戈”。商周之际的族氏金文字形相对存古,象形程度比同时代的甲骨文要高得多。

▲颂簋盖 西周晚期(公元前9世纪上半叶-前771年)青铜 上海博物馆藏

此簋盖有一百五十二字之长铭,其行款、字形已趋于整齐划一,笔画粗细均匀,线条化特征明显,从中已可见窥见后世篆书甚至方块汉字的雏形。

商周秦汉时期的汉字主要以毛笔蘸墨书写在竹简或绢制帛之上。南北朝之后,纸张才全面取代简制,成为常用的书写材料。简帛文字自然流畅,是上古汉字手写体的代表。竹简一编称为一“册”,商周文字“册”正象简册之形,“笔”则象手执毛笔,生动反映了当时的书写形式。

▲免簋(残底)

西周中期(公元前11世纪末-前10世纪末)

青铜 上海博物馆藏

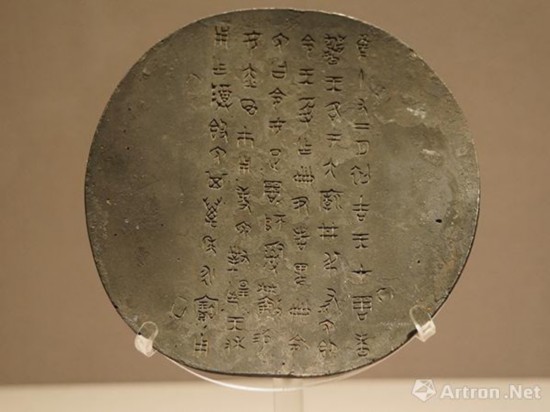

▲秦二世诏版

秦二世 (公元前209年-前207年)

青铜 上海博物馆藏

此诏版刻有秦二世元年为重申度量衡政策而发布的诏书。

此类诏版文字反映了秦代篆书的实际面貌。对此秦驷玉版刻铭,可知秦统一前后的篆书并无明显变化。

▲新莽诏版 新莽(公元8年-23年)青铜 上海博物馆藏

此诏版有新莽建国元年为检定度量衡而颁布的诏书。文字婉转流畅,疏密有间,而又严谨规整,代表了秦汉篆书的最高水平。

秦朝建立以后,秦始皇推行“书同文”,以秦篆、秦隶统一了中国的文字。

“篆”义为刻,“篆书”指铭刻体;“隶书”则得名于书隶日常用字,指手写体。

东汉以后,一种美术化的隶书(“八分”)又替代篆书,成为常用的铭刻体。汉隶通过对隶书的省并、变形,将其构件由图形改造为横、竖、撇、捺等“笔画”,彻底改变了汉字的面貌。

|

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量