上海博物馆展出224件文物穿越“早期中国文明”[高清]【5】

▲“鸿古余音:早期中国文明展”展览现场

铜镜是映照颜容的用具,与古人的日常生活有着密切的联系。中国古代铜镜从其产生之初就十分注重装饰,各个历史时期的铜镜纹饰和铭记内容无不反映出当时的社会风尚和人文习俗。

▲星纹镜

齐家文化(约公元前2200年-前1600年)

青铜 上海博物馆藏

此镜围绕着镜钮装饰一周三角形纹构成的星纹,靠近镜缘的位置设两个小孔,作为系绳穿挂或固定镜柄之用。齐家文化铜镜虽简陋,但流畅明了的星纹图案,反映了古人对自然现象的直观印象。

战国时代,铜镜装饰出现巨大飞跃,造型轻巧,主纹衬有精细的地纹,形成多层重叠,尤以山字纹、羽翅纹、龙纹与凤纹等最具特点。除一般铸造外,还运用眼花缭乱的特种工艺,对铜镜锦上添花。

▲透空镶嵌几何纹方镜

战国(公元前475年—前221年)

青铜 边长18.5厘米

上海博物馆藏

此镜集各种工艺为一体,采用分铸技术、镶绿松石、嵌红铜丝、错金银等,这是目前所见的最精美的复合镜。

汉代的铜镜装饰愈加丰富,西汉中期出现博局纹镜、乳钉禽兽纹镜、连弧纹镜等,吉祥语为主的铜镜铭文开始流行。

▲长毋相忘镜

西汉(公元前206年—公元8年)

青铜 瞿凤起先生捐赠

上海博物馆藏

此镜铸有铭文“长毋相忘,贵乐未央。”

东汉的画像镜以神人神兽纹、历史故事为主,采用高浮雕技法装饰,线条犀利,如用笔勾勒一般,令人叹为观止。

▲柏氏伍子胥画像镜

东汉(公元25-220年)

青铜 上海博物馆藏

▲长宜子孙连弧纹镜、鎏金龙纹镜架

东汉(公元25-220年)

青铜

罗伊德·扣岑先生捐赠

上海博物馆藏

随着交易、赋税等社会活动的兴起,度量衡制度应运而生。公元前344年,商鞅变法统一了秦国的度量衡制,商鞅方升的容量即商鞅统一度量衡所规定的标准量值一升。秦始皇统一六国后,又将秦制推行至全国。

▲商鞅方升

战国晚期 秦孝公十八年(公元前344年) 青铜

长18.7厘米,宽12.5厘米,

高2.3厘米,容202毫升

上海博物馆藏

此铜量容积合秦制十六又五分之一立方寸,即商鞅统一度量衡所规定的标准量值“1升”(约合200ml)。

其外壁先刻有秦孝公十八年“大良造鞅”铭,“大良造鞅” 即商鞅;二百多年后,又加刻秦始皇为将商鞅所订秦制推行至全国而发布的诏书,是自战国秦沿用至秦代的标准量器,也是商鞅变法的重要历史遗存。

▲二诏椭量

秦 (公元前221年-前206年)

青铜 上海博物馆藏

此铜器容积秦制三分之一斗(秦一斗约2000ml),外壁刻有秦始皇为统一度量衡而发布的诏书(四行),以及秦二世为重申度量衡政策而发布的诏书(七行),是秦代标准量器。

▲天然贝与包金贝

中国是世界上最早使用货币的国家之一,且在古代长期实行着多元化的货币制度。在金属铸币出现之前,古代中国的物品交易主要通过实物交换,如天然贝、玉、黍、丝等。

▲青铜铸币

青铜铸币在春秋中期以空首布(造型取自农具铲)的形态逐渐进入货币流通,当时的铸币上已铸有表示地名、数字、天干地支等的铭文。

战国时期,青铜铸币呈现出丰富多样的形态,主要为布币、刀币(造型取自农具刀)、圜钱(造型取自纺轮)三种,而南方的楚国则建立了其特有的货币体系。至公元前221年,秦统一中原,将秦半两作为唯一行用的货币推广至全国,方孔圆钱这一货币形制至此被固定下来。

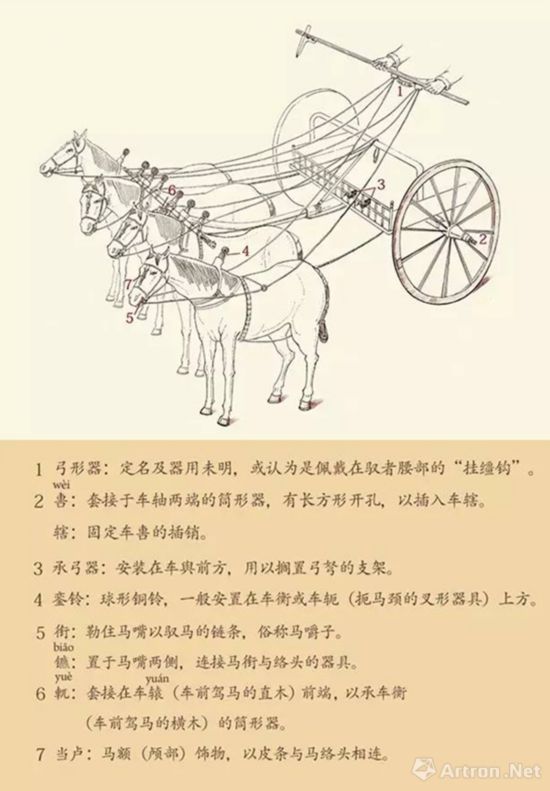

▲马车成为当时一种重要的交通工具

考古遗迹证明,中国自夏代起便出现了车。至商周时期,中国已发展出了卓越的造车技术与系驾方法,使马车成为当时一种重要的交通工具。商周时代贵族出行、狩猎、征战所使用的交通工具主要是马车。公元前307年赵武灵王推行“胡服骑射”后,骑马的技艺才被逐渐引入中原。“车马器”指马车上的器具或饰物,也包括御马所用的器具。木质车身易朽,铜车马器是今人了解上古车马形制的主要实物依据。

▲错银几何纹车饰

战国(公元前475年—前221年)

青铜、银

长35厘米,最大径5.7厘米

狩猎是古代社会生活的主要组成部分,也常见于青铜器纹饰。

▲狩猎画像纹高柄壶(两件)

战国早期(公元前475年—前4世纪中叶)

青铜

高28.4厘米,腹径11厘米

在音乐方面,以钟鼓为代表的各类乐器在古代礼乐制度中扮演了重要的角色。

|  |

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量