上海博物馆展出224件文物穿越“早期中国文明”[高清]【7】

第五版块 :葬仪

墓葬是死者的栖身之所,也是生者依据现实世界的模式为死者设计的另一个世界,埋葬的过程和方式反映了现世的社会秩序、道德准则、精神信仰等。“葬仪”版块,既可窥见古人“事死如生”的观念,也可领略当时服饰、妆容,甚至动物饲养等不易察觉的历史信息。

▲镇墓兽

战国(公元前475年—前221年)

木、漆、鹿角

湖北省荆州刘家台M25:1 出土

底座长33厘米,宽31厘米,连角通高73厘米,宽110厘米

墓口的镇墓兽可以引导逝者进入冥界并保障他在冥界的安宁。此镇墓兽由木座、兽体、一对大鹿角组成,阴森中透着神秘,体现了楚文化的风貌。

玉衣是汉代皇帝和高级贵族死后穿用的殓尸用具,用金属丝或丝线将玉片连缀而成,也是我国最具特色的丧葬用玉。汉代玉衣有金缕玉衣、银缕玉衣、铜缕玉衣和丝缕玉衣等。身份地位不同,玉衣所用缕属也不一样。

虽然死亡是人生的一种自然归宿,但是古人认为“灵魂不灭”,并相信玉有特殊的功效。汉代皇室贵族迷信玉能养精,使用“金缕玉衣”作为殓服,玉塞九窍,可使精气长存。展览现场展出的徐州狮子山楚王墓出土的金缕玉衣是目前国内出土的年代最早、玉片数量最多、玉质最好、制作工艺最精的玉衣。

▲金缕玉衣

西汉(公元前206年—公元8年)

金缕

1995年江苏省徐州狮子山楚王墓出土

长176厘米,肩宽68厘米,玉片4248 片,金缕1576 克

徐州博物馆藏

▲“鸿古余音:早期中国文明展”展览现场

陶俑是中国古代陪葬用的明器。基于“事死如生”的观念,除了随葬日常生活用品,中国古代还随葬人牲和动物。秦汉以后,陶俑这种文明的方式代替活人殉葬成为了主流,侍女俑、舞女俑、动物俑等使得墓葬这个特殊的冥界空间显出人世的生活气息。

不仅陶俑,汉墓中大量的陶罐、陶壶、陶灶甚至陶房屋、陶猪圈等,一切与生前相同。这种观念促成了厚葬的社会风气和丰富多彩的汉俑艺术。

▲彩绘陶女俑

汉(公元前206年—公元220年)

陶 高51厘米

随葬玉器也是其中之一。中国新石器时代就开始使用玉器作为陪葬,古人相信玉有特殊的功效,“金玉在九窍,则死人为之不朽”。

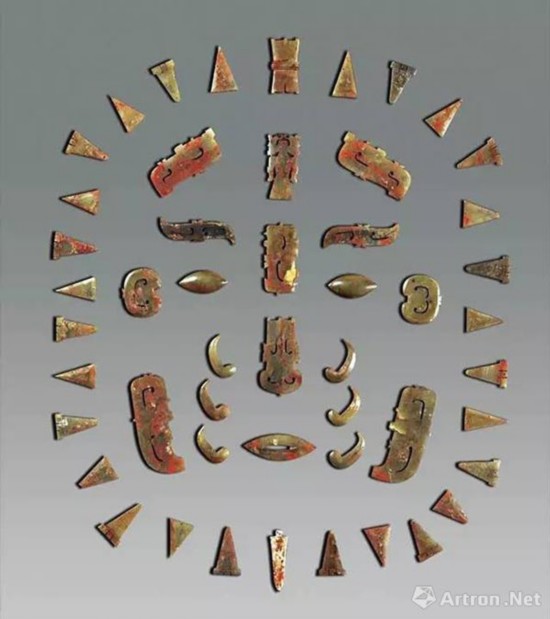

▲幎目缀玉

西周(公元前11 世纪—前771年)玉

总长约44厘米,宽约40厘米

|

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量