吳琴木和他的繪畫:滿山蒼翠扑人寒【2】

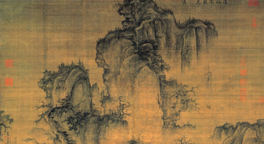

吳琴木 山晴千樹綠 立軸 設色紙本 1941年作 139×71cm

二

筆者所見吳琴木繪畫,絕大多數作於1924年以后,即他居上海等地的30年(31-60歲間)。吳琴木在南潯時期(約1914-1924年)的作品,我們不知其詳,但那時期主要用力於摹學古人,應沒有問題。上海時期約16年,在繼續臨摹歷代名作、研究傳統的同時,進一步綜合古人,尋求獨立;從“跑碼頭”到居常熟的約15年,仍有臨摹之作,但更用力於師法造化、追求自家面目了。“先師古人,后參造化”,這正是絕大多數傳統畫家走過的道路。

吳琴木的臨古之作,可分為臨、仿二大類。“臨”即“臨摹”:面對原作進行復制性描繪,要求尺幅、構圖、筆墨、著色、風格、氣息各方面盡可能接近原作。不過,即便以復制為目的臨摹也多為“對臨”,也會融入臨者的氣質與藝術個性。至於具體筆畫,更不可能一一像似。20世紀初,北京畫家金北樓率先使用拷貝燈臨摹古畫,使復制性臨摹的准確性大大提高。這種臨摹方式曾受到黃賓虹的批評,黃氏主張學習古人要“用力於古人矩矱之中而外貌脫離於古人之跡”,認為“貌似即無氣。”[8]但復制性臨摹古已有之,是傳統的一部分,自有它的價值。而用於展覽收藏中的臨摹則更應另當別論。金北樓用拷貝燈,與他率諸弟子為古物陳列所復制古畫分不開;吳琴木臨摹古畫,與龐虛齋收藏的需要相關。龐氏培養、雇用吳琴木學畫臨畫,不只是出於愛才,他也需要信得過的臨摹高手復制一些古代名作。研究吳琴木的臨摹作品,必須聯系到龐虛齋這個背景因素。

吳琴木一生臨摹了多少古代作品,其中又有多少歸龐氏,已無法得知。今見署名臨摹之作多非龐氏之物,是大致可信的。本畫集收入的百余件作品,屬於復制性的摹作約十分之一。復制性臨摹既摹畫,也摹題款與印章,力求逼似原作。所見《臨王蒙葛稚川移居圖》《臨王時敏夏山飛瀑圖》俱為鴻篇巨制,前者深宏,后者蒼秀;《臨王鑒仿古十二屏》,包括了宋元多種風格,《臨吳墨井登閣瞻雲圖》嚴謹精妙,《臨高鳳翰幽人之貞圖》奔放奇肆。這些風格、境界、筆墨、款題書法相差懸殊的作品,都達到了可以亂真的地步。其中《臨吳墨井登閣瞻雲圖》作於32歲,《臨王鑒仿古十二屏》作於34歲,《臨王時敏夏山飛瀑圖》作於53歲。這讓我們知道,吳琴木約三十歲已有很高的臨摹水平,至五十多歲仍熱心於此道。畫集中的非復制性“仿”作(包括題以“擬”“師”字樣者)約五分之一,被仿畫家包括李成、董源、范寬、郭熙、惠崇、米芾、李公麟、馬遠、趙孟頫、高克恭、黃公望、吳鎮、倪瓚、馬文璧、唐寅、陳淳、惲向、石溪、王石谷、李復堂、華喦、張孟皋等。這類仿作不求逼似,隻求大體相近,適當融入了畫家自己的追求與個性。如仿范寬,弱化其雄強氣勢,使之略趨清秀;仿馬遠,淡化其剛健奔放,增加筆墨的柔潤……諸如此類。不論是“摹”作還是“仿”作,都可以感覺到吳琴木對“南宗”文人繪畫的鐘情,以及溢於其筆墨間的溫文爾雅氣質。在《臨王鑒仿古十二屏》的跋語中,他對自己的藝術傾向作過如下描述:

“余於廉州畫深有癖嗜,甲子歲獲見此十二幀於虛齋龐氏。觀其運筆之精,設色之妙,直造古人之室而擷其精英。凡自宋之北苑、營丘、晞古、中立,以至於元之鬆雪、令穰、大痴、山樵、仲圭、貫道、文璧,皆能探幽窮源。因刻意摹效,累經更易,至丙寅冬三年而成。自愧未能夢見古人,置之案頭聊作觀摹之用耳。”

吳琴木山水作品

吳琴木坦陳他對王鑒的崇敬,崇敬王氏對傳統的“探幽窮源”。前面說過,這一年吳琴木34歲,仍在用心於臨摹,他希望自己也能像王鑒那樣“直造古人之室而擷其精英。”,是很自然的。他列舉的古人,是王鑒欽慕也是他欽慕的五代宋元大師,其中又多為文人畫家。在20世紀上半葉,上海及江南畫壇的主要風氣是遠離“四王”而親近石濤、八大,從李瑞清、曾農髯到劉海粟、張大千,無不以石濤、八大自由奔放的畫風為圭臬。許多理論家,更是以批評“四王正統”、提倡革新反叛為己任。但有一些人始終看重“四王”,並由“四王”追蹤宋元,或旁及明清諸家,力圖在更廣闊的范圍把握傳統,如蕭厔泉、馮超然、吳湖帆、賀天健、張石園、吳琴木、陸儼少等。歷來的中國繪畫,都重視以臨、仿為途徑學習傳統,即便像石濤這樣激烈反對復古主義的畫家,同樣反復臨習過古代畫家的作品。激進一些或保守一些的畫家,並不像后人想像得那麼水火不相容。他們選擇傳統、評價古人、畫法風格不盡相同,同時又是相互彌補、你中有我、我中有你的。把豐富多彩的中國畫史和畫家分為價值不同的“革新派”“保守派”,是五四時代少數激進人物使用的方法,50年代以后,被變成一種意識形態化的權力話語,藝術史也隨之被化約成兩個對立派別和主義的歷史——顯然,這是對藝術史的嚴重曲解。事實上,“革新”與“保守”不僅有對立,更有相互的包容、兼容和轉化,即使同被目為“革新”或“保守”的畫家,也會因才能、選擇、功夫、機遇和創造力的不同而不同,從而形成作品風格、藝術傾向和藝術成就的種種區別。統常被作為革新家的吳昌碩、齊白石、黃賓虹、潘天壽、傅抱石、石魯,被作為保守家的金城、蕭俊賢、陳半丁、馮超然、張大千、吳湖帆,都各不相同,他們在藝術史上的價值和意義也不能相互代替。隻有歷史的、多層面的、具體的分析比較,才能對歷史作出較為真切的認知。吳琴木的許多“擬”“仿”之作,其實是借鑒了古人某些畫法的創作,他追求的是藝術個性與理法經典的某種統一,這正是傳統畫家所堅持的原則。作於46歲時《山水冊》(1940,庚辰),有5開題有“擬”“學”文衡山、大痴道人、趙大年、高房山字樣,但縱覽全冊,可知作品在承繼南派山水秀潤超逸傳統的同時,也呈現出吳琴木自己蒼厚而雋朗的筆墨個性。它們的價值,是不顧傳承隻求“創造”、不求好隻求新的作品所不能代替的。

吳琴木對自己的認識很清醒。1944年,上海大觀園落成,他受邀舉辦個展。其間為上海《海報》寫了一篇《作畫甘苦談》。他說:

“從事繪畫,已歷四十寒暑。幼年少年時代,備覺興趣濃厚。中年館於吳興龐氏,得遍臨所藏宋元名畫,精神上果十分快慰,但作畫時一樹一石,無不仔細著筆,窮其奧妙,亦殊艱苦,卒能度過難關,乃如柳暗花明,又見一村。然行年已逾半百,縱幸而得窺古人之長,顧我畫為古人之面目,猶以未創自己之面目為憾焉。此次經張中原、江寒汀兩兄之敦促,匆匆出作品二百點,展覽於大觀園,十九皆系山水,十之一為花鳥。自知花鳥為戲墨,不及寒汀兄萬一,其所以依然陳列者,不過聊備一格而已。”

這一年,吳琴木51歲,他在肯定自己用心傳統,對古人能“窮其奧妙”的同時,也慨嘆“顧我畫為古人之面目,猶以未創自己之面目為憾”,表明了一個藝術家的坦誠,也暗示了要改變這種遺憾、追求更高目標的意向。

|  |

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量