光绪末年,北京出现了最早的拍卖行,是在崇文门内大街路东的鲁麟洋行,经理是德国人。后来德国人回国,洋行卖给了中国两兄弟。据李大鹏先生在《北京前事今声》中介绍,当时东交民巷附近外侨比较集中,常将回国前不愿带走的衣物、家具、摆设之类送到鲁麟洋行出售。鲁麟洋行不愿占用过多资金收购,就采取择日当众拍卖的做法。

(图注1:1902年,北京城。)

洋行选一个口齿伶俐、手疾眼快的伙计当拍卖师,站在桌子上,一手持木槌、一手持木板,先用三言两语把这件物品作一介绍,围观的买主随口喊价,竞相抬高,抬到一定程度,没人再多出的时候,站在桌上的拍卖师,用木槌敲响木板,算是“拍板”成交。买主当场交款,卖主结账领钱,拍卖行按比例抽得佣金。买卖双方心明眼亮,拍卖行只起着中间人的作用,所以生意比较兴隆。自此,京城许多人群起仿效。先后在西单牌楼、东安门大街、一王府大街等处出现了中国人开设的公易、福和、恒茂等多家拍卖行。

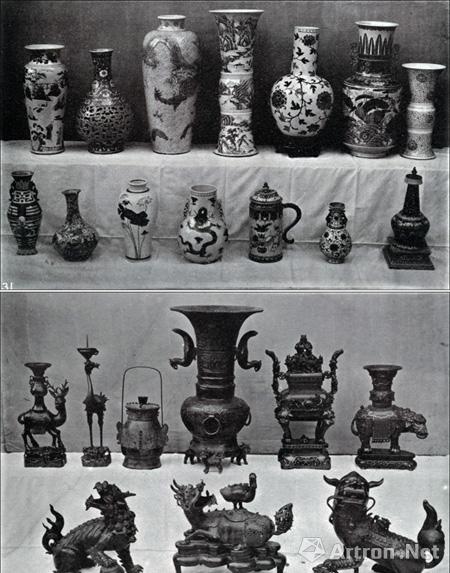

法国人平德曾于19世纪末在北京开设了一家“平德拍卖洋行”,专门主持王公大臣、高官显宦家藏的珍奇文物、古董字画的拍卖。其操作办法是:拍卖会前3天,由拍卖行在卖主家中划出一块地方,将全部拍卖物品对外公开展示。与此同时,拍卖行在京城各种报纸上和街巷中大肆刊登、张挂关于拍卖的广告、招贴和传单,吸引买主前往看货。拍卖举行时。平德亲任主拍,将一件件拍品过手成交。通常,这家拍卖行都要向卖主提取约20%的拍卖佣金。

(图注2:19世纪末,北京瓷器古玩。)

当时拍卖行的经营方式一般可分为三种:一是当场拍卖,几次卖不出去的由卖方取走;二是兼带委托寄售,这需要有较大的铺面陈列;三是以低价收购后自卖。因为怕拍卖品中混进来路不明的赃物,因此经营寄售物品营业牌照须先经过警察局批准。北洋军阀时代,政权更迭频繁,一些达官显宦下台后离京外走,临行前要将家具陈设,甚至古董书画出手。遇到这种机会,拍卖行常下户就地拍卖。

| 下一页 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!