1947年,在西豐縣政府工作的劉伯濤,赴鄉下檢查工作時,發現了兩部寫有“聊齋志異”字樣的線裝書。他把這些書保存了下來,開始了版本的考証工作。在考証過程中,幸運地找到了蒲鬆齡后人。他發現的四部《聊齋志異》,經蒲氏后人確認,確系《聊齋志異》原稿,它們正好是整部《聊齋志異》的一半。另外四部《聊齋志異》原稿在八國聯軍入侵,時局動蕩時早已不知所蹤。

1951年,這半部手稿重新裝裱后由設在沈陽的東北人民政府圖書館收藏,1952年送交中央文化部。上世紀60年代初,中央文化部交給遼寧省圖書館珍藏至今,譽為“鎮館之寶”。

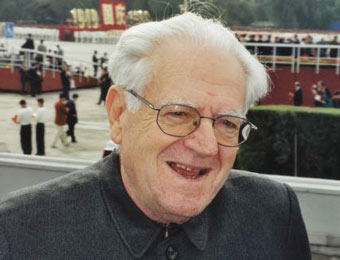

多年后,遼寧省撫順市一名地方志的研究人員趙青林,通過歷史資料了解到,“鎮館之寶”的背后還有這樣一段曲折的歷史,趙青林通過多種渠道聯系到了劉伯濤,並先后四次拜訪了他。

如今,家住在撫順市南台的劉伯濤已是耄耋之年,但提起半個世紀前的往事,劉伯濤老先生依然記憶猶新。通過劉伯濤的講述,趙青林也得以了解珍貴的《聊齋志異》手稿由散落在民間到被完好保存起來的坎坷歷程。

劉伯濤發現聊齋原稿的農會舊址

1

炕上發現“聊齋”線裝書

劉伯濤原籍河北蠡縣,1938年投身革命。1947年冬,劉伯濤隨解放軍來到西豐縣擔任西豐縣政府政務秘書。一天,他到更刻區元寶溝村忠信屯檢查土改工作時,在農會所在房屋的炕上的一堆破舊書報中,發現了一函兩部褪了色的藍布皮線裝書。他翻開書頁,《聊齋志異》四個字映入眼帘。

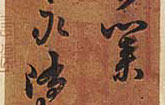

劉伯濤驚奇地打開這本書,隻見卷前有高珩的《序》、唐夢賚的《聊齋志異序》及蒲鬆齡所寫的《聊齋自志》,小說內容部分第一篇是《考城隍》。他在翻閱過程中,隻見毛筆字工整有力,小說中有多處勾畫刪改,有的地方甚至是大改,有的地方還加了眉批……劉伯濤曾經讀過一些中國古典名著,但從未見過手抄本。他越看越覺得這兩冊書非同一般,在征得農會干部的同意后,他將書帶回縣城。

劉伯濤工作之余,常把書擺在桌上,一邊翻閱,一邊細心研究。他發現這兩本裝訂成冊的書,大小一致,書的紙張是古代人們常用的竹制紙,而且紙質已經變得陳舊發脆,說明這本書已經存在很長時間了。書內的章節詞句有多處改動,劉伯濤推測很可能是作者定稿后對個別詞字又稍加潤飾的繕寫本。

雖已判斷出這兩本書絕非當代人所作,但劉伯濤還是拿不准它到底是蒲鬆齡的親筆手跡,還是后人的手抄本,因為其中有一點讓他非常疑惑:早已過世的蒲鬆齡是山東淄川(今淄川市)人,他寫的《聊齋志異》怎麼會來到偏遠的東北山區小縣西豐呢?

帶著這些疑問,1948年已經提任西豐縣縣長的劉伯濤,利用春耕結束夏鋤還沒有開始的空隙,開始了《聊齋志異》一書版本的查証工作。

劉伯濤認為,如果是《聊齋志異》的原稿落在西豐縣,《西豐縣志》應該會有記載。於是,他在縣志裡尋找蛛絲馬跡。果然,他在縣志裡看到這樣一段話,記載了蒲氏后人到東北的情況,“蒲步瀛,字仙洲,原名英灝,山東淄川人,幼業儒未成而入伍。光緒甲午年來奉,歷充哨官幫統等職……家藏有當日改削七才原稿四部珍密不輕示人……”劉伯濤看了此段記述,心中大喜。

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!