3

另一半原稿早已遺失

書有了線索,劉伯濤看到了希望的同時,心情也沉重起來。當時正處東北解放戰爭時期,沈陽、長春還沒解放,一位女同志能否順利通過國民黨的封鎖線,平安到達哈爾濱?即使安全到達,她又在哈爾濱什麼單位工作?對於這些問題,劉伯濤一概不知。

劉伯濤經慎重考慮,認為唯一的辦法就是請求黨組織幫助和支持,他連夜給遼東省政府寫了封求援信,請求組織協助找到那位女同志,把原書要回,歸還西豐縣。

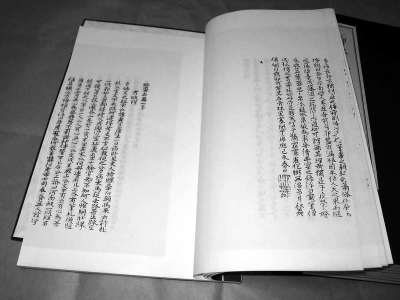

信發出去五個月后,劉伯濤收到了兩部從哈爾濱還回來的《聊齋志異》原稿。他欣喜地將原來那兩部《聊齋志異》原稿拿來對照,四部書大小一樣,舊藍布皮的封皮一樣,書名的字跡也一樣。

劉伯濤找來蒲文珊,將四部書放在他面前,蒲文珊驚喜地說,這正是他精心保存了20多年的《聊齋志異》原稿。劉伯濤翻開書,找到一些字跡不一致的文章,問蒲文珊:“為什麼字跡不一致呢?”蒲文珊看了一眼,說:“代代先祖在傳書的時候都叮囑,書內不同筆跡的文章是蒲鬆齡的學生代抄的。”

蒲文珊說完這些,又告訴劉伯濤,《聊齋志異》原稿不是兩函四部,是四函八部。劉伯濤趕緊問另外兩函四部書的下落。

蒲文珊痛心地說:“光緒二十年,家父在奉天盛京將軍依克唐阿帳下為幕僚。依氏多次商量借閱《聊齋志異》原稿,家父實難推卻,為防有失,先借其半部,就是現有的這兩函四部。歸還后,又把那半部借去閱讀。不久,依氏奉調北京后,八國聯軍進入北京,從此,依將軍下落不明,半部原稿隨之失落。”

歷經四個寒暑,劉伯濤終於在1951年,將蒲文珊祖傳的兩函四部《聊齋志異》原稿找了回來。

| 上一頁 | 下一頁 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!