補白

流傳於世的《聊齋志異》

各版本

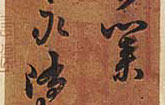

蒲鬆齡《聊齋志異》手稿現為國家重點文物,是我國古典文學名著中唯一存世的作家手稿。蒲鬆齡生前窮困潦倒,無力將《聊齋志異》刊行,民間多以手抄本形式流傳。

清乾隆三十一年(1766年),在嚴州做知府的山東萊陽人趙起杲在刻書家鮑廷博的協助下,將《聊齋志異》刻印出版,這就是此后二百年間相繼刊行的所有《聊齋志異》刻本的祖本——“青柯亭本”。

原稿發現后,著名學者楊仁愷先生將原稿與通行的“青柯亭本”有關內容做了比勘,這才發現“青柯亭本”由刻書者擅自改動、增刪之處多達兩千余處。

上世紀六十年代,著名學者張友鶴根據原稿重新整理出版了會評、會注、會校本《聊齋志異》,即“三會本”《聊齋志異》,此后新出版的注本、賞析本、白話本、外文譯本基本上都以“三會本”為底本。因為原稿有半部遺失,“三會本”在整理原稿遺失的內容時,依據的是“鑄雪齋”抄本,經研究發現,“鑄雪齋”抄本多有隨意刪改現象。

在現存所有手抄本中,除了半部原稿,研究者多認為最接近於原作的是現藏於山東省博物館的康熙抄本,它是現存早期抄本中唯一直接依據原稿抄錄的,它的抄寫格式、分冊情況與原稿完全相同。根據抄本與現存原稿看,一字不差者達三十七篇,其他篇個別地方有錯,也完全是抄錄者的筆誤,不是有意為之。

另外,以抄主姓名命名的黃炎熙抄本,據專家考証此書為清雍正年間抄成,也是《聊齋志異》早期抄本,文字上也較接近原稿,異文較少。有人曾抽取原稿第一冊中的六篇與之比勘,竟無一處異文。

| 上一頁 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!