原標題:二戰時美國常用麗人形象做海報:邊打仗邊持家(圖)

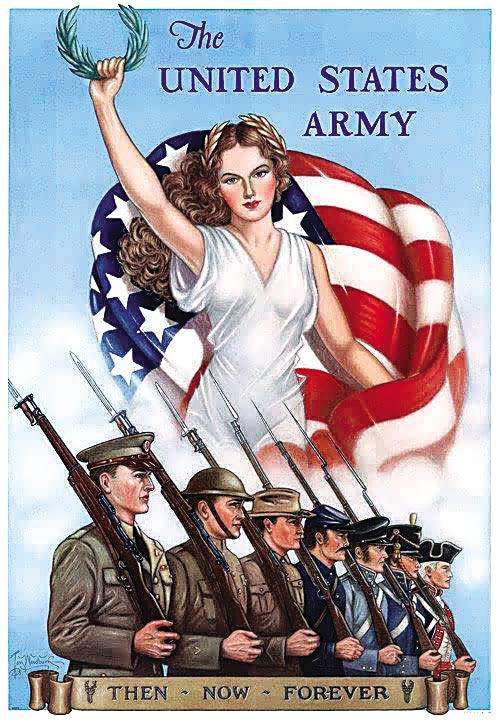

“美國軍隊——曾經,現在,永遠”

海報上方這位女性面容沉靜,有一頭鬈曲濃密的棕色長發。頭上戴著一個象征勝利的金色月桂圈,右手也高舉著一個青綠色的。她穿著輕柔的白色紗裙,被包裹在一片星條旗的背景裡。海報下方是一排托著槍的戰士,由遠及近,從18世紀英殖民時代的裝束演變到二戰年代的制服,最下行是一排粗體全大寫的字:曾經、現在、永遠。

“他自願加入了潛艇部隊!”

海報最下方是兩行字:“他自願加入了潛艇部隊!”那潛台詞仿佛在說:“你要是去當潛艇兵,也會有像我一樣漂亮的姑娘對你投懷送抱呀!”對於血氣方剛的年輕小伙子來說,這著實是一記敲在心上的美人計。

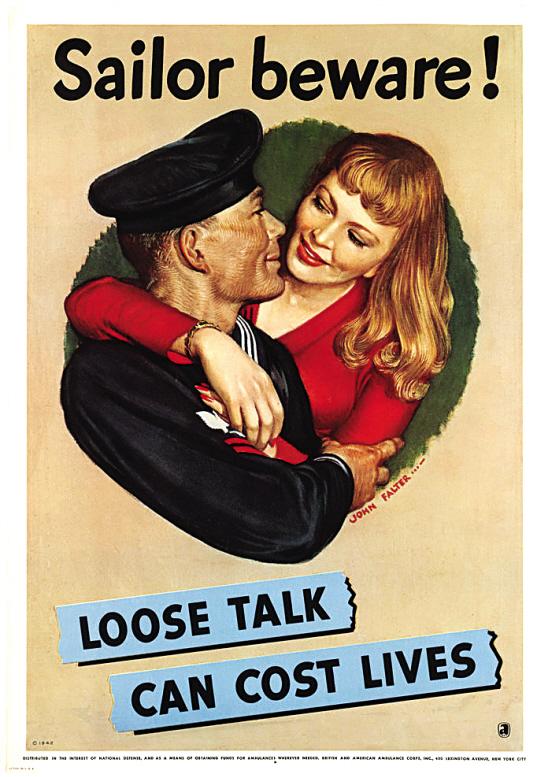

“水手們注意!嘴不嚴是要丟人命的。”

不僅不能和陌生女子說你在部隊裡的事,最好也不要跟家裡的女性親屬說。似乎女性八卦、嘮叨、愛說閑話的天性是放諸四海而皆准的真理,於是海報設計師們也瞄准了這種“嘴巴比棉褲腰還鬆”的弱點,來進一步傳達“禍從口出”的警告。也有設計師把這種特性夸大,上綱上線到了“愛說閑話等於殺人犯”的地步。

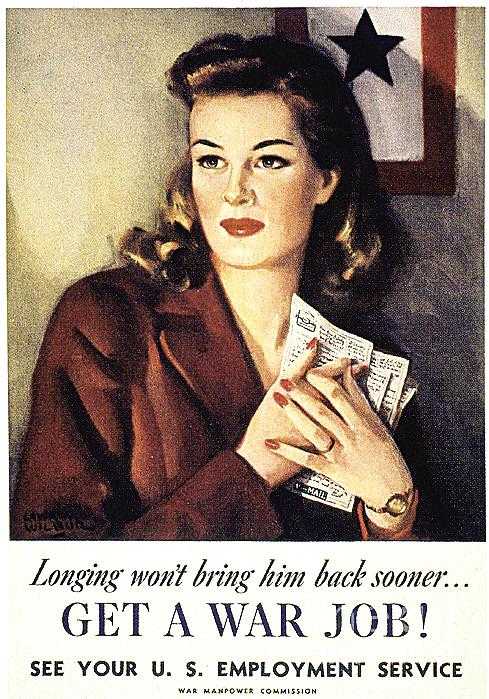

“期盼並不能讓他早點回來,去找份戰時的工作!”

除了海報,當時還有一份專門面向家庭主婦的宣傳小冊子叫“ What Job is Mine on the Victory Line ” (勝利戰線上有屬於我的工作嗎)。這本指南為主婦們詳盡地介紹了超過三十種工業部門的崗位——其中就可能包括她們的愛人們原來從事的工種。

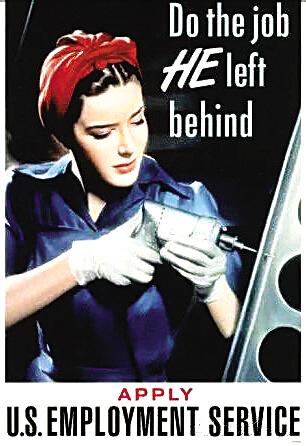

“完成他留下來的工作。”

據美國勞工部女性事務處在 1944 年的一份統計,制造業(尤其是軍事制造業)的女性工人中,有將近一半( 49.1% )是珍珠港襲擊之后才加入勞動力的。而在這些后來才加入制造業的女工中,大多是曾經的全職家庭主婦,也有一部分之前還是學生。

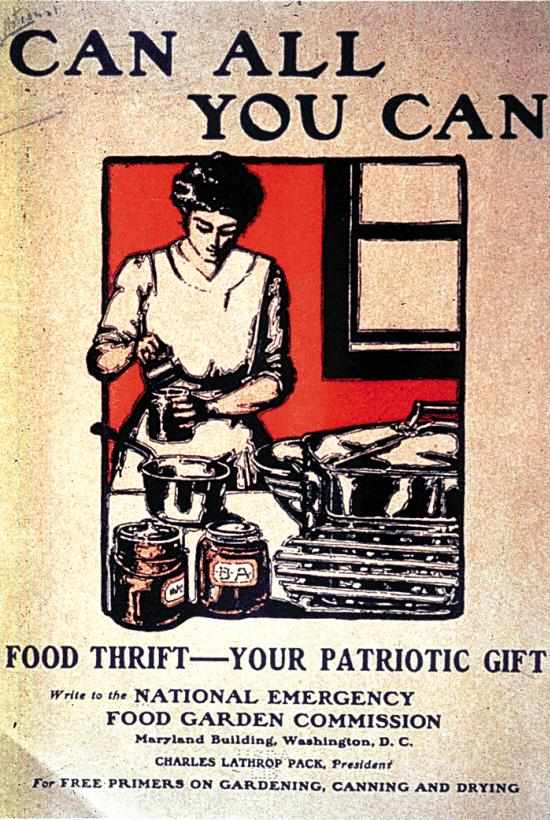

“盡你所能把它們做成罐頭!”

既然物資短缺,買不到,那就自己種嘛。要知道,出了人口密集的沿海,大部分美國人還是住在小鎮裡或者住在農場上的,就算是住在靠近大城市的近郊,辟一塊兒小菜園也並不是什麼難事兒。

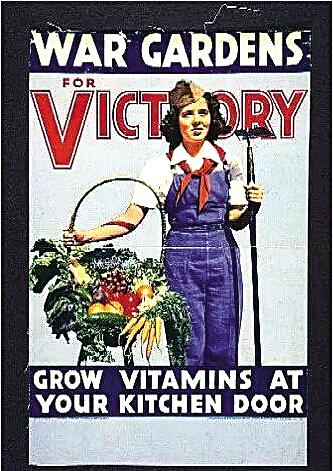

“戰時菜園,為了勝利。在你家廚房門口給自己種點兒維他命。”

當時這些菜園兒被通通命名為“勝利菜園”(Victory Garden),雖說可能心理上的安慰作用遠大於實際上的作用,但這種參與感能給整個國家帶來一種凝聚力——時任總統羅斯福最喜歡、也最擅長打造這種參與感了。開源節流雙管齊下,就是一邊種吃的,一邊做成罐頭。

相比一戰時期更歐式、更扁平、更飄逸虛無的宣傳風格,大多數二戰時期的海報都更簡潔、更生動、更有三維立體感。手繪插畫風格的作品較多,也有一些更接近漫畫的形式,還有很多是以單張照片或者是拼接照片制作的。二戰時期的海報設計也運用了很多廣告宣傳的策略,比如說,把重點放在海報的模特身上——往往是一個年輕貌美、面容姣好、皮膚白皙的美國麗人。

成也是她,敗也是她?

美國最廣為人知的征兵海報是弗拉格設計的。海報中山姆大叔以食指指向觀者,眼神就像鷹一般銳利,附上的文字是“我需要你為國家入伍”( I Want YOU for U.S. Army )。這本是一戰期間的募兵海報,二戰期間,弗拉格把山姆大叔改得更滄桑了一點,又投入了印刷。

把國家形象抽象成山姆大叔當然是一個不錯的選擇。隻不過,山姆大叔那副讓人敬畏的表情和帶著命令口吻的語氣難免稍顯沉重。那如果把國家形象抽象成一個女性呢?

“鉚工羅西”們

男人們上前線之后,工廠幾乎癱瘓,政府急需挖掘新的勞動力來頂替男人們原來的工作崗位——尤其是制造業——以維持戰爭所需的設備和物資。這些新興勞動力包括由南部而來的新移民,非裔男子,以及女性。當時的政策制定者認為,“已婚並且沒有小於十歲的子女的女性是絕佳的戰時勞動力”,換句話說,政府需要年輕的家庭主婦們去當工人。於是,當時的許多招募海報都著重描繪了思婦的形象,把“找一份戰時的工作”直接和“為了你的那個他”相挂鉤。

賢妻良母們

二戰期間,美國成立了戰時生產委員會,大量限制平民日用品的供給。住房與醫療等領域出現嚴重的短缺。與此同時,物價管理局也出手干預,部分商品——比如汽油、咖啡、牛油、鞋子、糖和肉——也開始實施定量配給了。

當時,“節儉”成為了出現頻率較高的一類海報主題。與此同時,很多戰爭債券類的海報採用的也是節儉的切入角度。所以,可以不夸張地說,“節儉”是二戰時美國著重宣傳的一個價值觀——這和以往的消費主義至上可是天差地別。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!