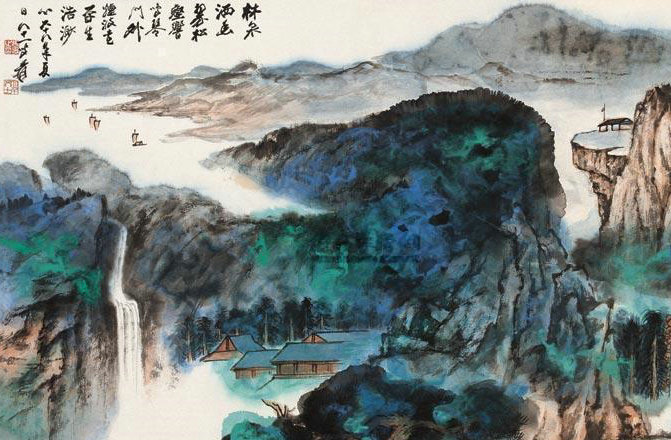

日本的文化藝術深受漢文化體系影響,並與中國的“儒”和“禪”的思想緊密地結合在一起。

從現存的史料可知,日本最初隻有口頭語言,沒有書面文字,大約在3、4世紀,特別是應神天皇時代,隨著從中國和朝鮮半島移居到日本的“歸化人”增多,中國文化和漢字開始傳入日本。據《日本書紀》記載,應神十六年(285年),應應神天皇之邀,百濟博士王仁攜帶《論語》、《千字文》到日本,教授太子學習中文典籍,同時在日本皇室推廣漢字,漢字和儒學經典正式傳入日本。於是,日本人開始習用漢字,把它作為記錄的工具。5世紀中葉,日本人開始用漢字作為標記日本語音的音符,這是日本人創造自己本民族文字的起點。

從聖德太子始,日本屢派留學生前來中國學習,繼而天智天皇於662—672年間仿唐建立學制,在中央設立大學寮,專門教授漢字的發音、書寫和閱讀,並在地方設國學,招收學生,教授儒教及漢文經典,使學習漢字和中國文化的范圍擴大至整個貴族。660年百濟滅亡之后,大批百濟人遷至日本,對奈良時代唐文化的輸入起了很大的作用。自此,奈良時代、平安時代、鐮倉時代、室町時代、安土桃山時代到江戶時代,日本的書風均受到中國歷代書風的影響,尤其是日本官吏錄用以漢學測試為准,而書寫漢字水平的高低可以體現漢學詩文的程度,因此使得欲步入仕途的人們對書寫教育尤為重視,並逐漸形成了日本從中央到地方官吏的文字書寫極具規范性的特點。

明治維新時期,隨著西方科學文化的引進,傳統的、正統的書道教育受到了沖擊,有些書家開始熱衷於假名書法,鋼筆這一書寫工具的運用也使書法教育走向迷茫,因為書寫工具的轉變出現了虛無主義的傾向:鋼筆的實用,擠走了毛筆的傳統地位。

1872年,日本發表了國定學制,把“習字”作為教育中的必要內容,把書法教育列為基礎教育,設置獨立的課程,開始了日本的現代書法教育。

日本書法教育體系完備,分高、中、低三個層次。在正規教育中,高層次包括教育大學(師范院校)本科四年制的書法課程培養,中等的為中學階段的書法教育,低層次的為小學的書法教育。另外,非正規的書法教育也遍及全日本,全日本書道聯盟和各種類型的書道會、書道教室遍地開花,為書法教育成為終身教育提供了條件。

日本對基礎書法教育很重視。中小學都有必修的書法課和專職的書法教師。在日本小學教育階段,書法作為基礎教育的次主要課程,從3年級開始,每學年要完成30課時的學習﹔初中1年級每學年要完成28課時的學習﹔初中2、3年級每學年要完成11課時的學習﹔高中每學年要完成6課時的學習。小學和中學的書法課程被安排在國語課程中﹔高中的書法課程被安排在藝術課程中。大體與我國教育部對於在中小學開設書法課程的意見相類。

在貫徹和落實書法教育的過程中,首都師范大學整合書法教育資源,搭建了中小學書法教育研究中心這一平台,並舉辦了海澱區中小學書法教師培訓班等,為落實教育部《關於中小學開展書法教育的意見》奠定了書法教育的師資基礎。隨著各類教材在教學實踐中的使用,我們將跟蹤至一線,及時發現、解決問題,不斷研究、借鑒中國古代和鄰國的辦學經驗,使書法教育這一“新興”課程在中小學教育中沿著規范的路程不斷發展完善。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

發表成功!請登錄后盡快修改密碼。

發表成功!請登錄后盡快修改密碼。