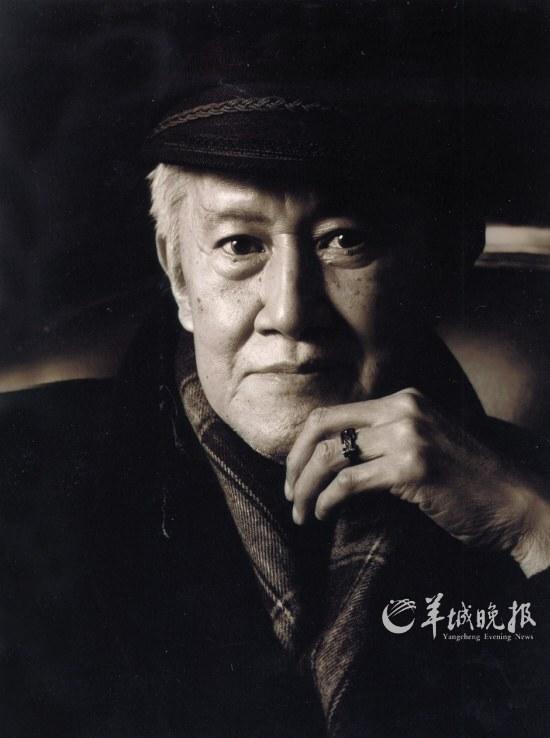

晚年木心

木心,本名孫璞,1927年2月14日生於浙江烏鎮,1982年定居紐約。他讀書、繪畫、寫作,他在紐約給陳丹青、曹立偉等一群中國藝術家上課,講世界文學史講了五年。

2006年起,在陳丹青的推介下,木心的作品得以陸續和大陸讀者見面,讀書界甚至將2006年稱為“木心年”。2011年12月21日,木心逝於烏鎮,逾百名年輕讀者從各地趕來,表達哀思。

2012年底,木心逝世一周年之際,陳丹青公開了十八年前的木心講義,並將他在紐約聽課時的五大本筆記一一錄入電腦,交由廣西師范大學出版社,推出逾千頁的《文學回憶錄》。最近,該出版社又推出《木心紀念專號》,“專號”分上中下三輯。一些報刊也連篇累牘地刊載木心的作品,對他進行集中報道。有媒體將木心稱為“被遺忘的文學大師”。

與此同時,也有學者認為木心的影響力純粹是陳丹青一廂情願的推介結果,其作品的文學價值並沒有所說的那麼高超,甚至認為他的行文間流布著一種“酸腐”氣。究竟木心的文學價值如何?為什麼今天我們在談論木心?當我們談論木心時,我們在談些什麼?

現在對木心的評價過高

羊城晚報:據陳丹青介紹,木心先生開始寫作,是在上個世紀四五十年代,恢復密集寫作,是在八九十年代。他說木心“可能是我們時代唯一一位完整銜接古典漢語傳統與五四傳統的文學作者”。你同意這個說法嗎?

張檸:從文學價值來看,我認為現在對木心的評價是過高的。陳丹青對木心的這個評價,應該是有邊界的。僅從語言的角度來看,可以這麼說。但換個作者,作品裡出現既古典又現代的詞匯和知識,也完全可以。現當代的東西中融入古典知識要素,這是從文字和詞匯層面來看的。

但從文學角度來看,木心的文字當然沒有“銜接古今”這麼高的地位。“文學”有其自身的要求,“語言”不過是“文學”的直接呈現形式。語言的表現力固然重要,但語言結構、敘事結構和意義體系之間的關系,是文學評價的重要尺度。木心是畫家出身,人文素養和文史哲功底不錯,但這和文學沒有必然的關系,不能說人文素養好,文學創作就一定很好。

羊城晚報:有喜歡木心的人認為,他的魅力在於他的“自成一家”,他太特別了。甚至還有觀點認為,說我們都不配讀木心。你認為木心的文學價值何在? 張檸:木心的散文集、詩集、小說集我大致看過。較好的如《瓊美卡隨想錄》,也只是些隨感錄式的東西。魯迅的《熱風》也是隨感錄,有很強的總體性和針對性,從文明批判和社會批評的角度喚醒國民,是現代啟蒙的聲音體系中的強音符。木心的隨想錄的特點,是超時間的生命感受的表達,帶來的好處是,他創作時代的讀者可能覺得不錯,今天年輕人讀來也覺得可讀。他的隨想有很多對先賢哲人觀點的轉述和零星點評,尼採的轉一點,蒙田的轉一點,把這些東西串在一起,像是生命感悟的“串燒”,名人觀點的“串燒”。這種串燒再加上他比較清晰干淨的文字,讀者很快就能理解和接受。因此他有可讀性,有市場,但這不代表他有多高的文學價值。木心的作品不能滿足對文學閱讀要求稍高的讀者。

他詩歌中的機智、機靈、幽默還是有點可愛的。不過他的詩歌跟他的隨感錄很相似,因而是分行的“隨感”,不像詩歌。

羊城晚報:他的小說呢?有當代小說家在微博上評論木心的小說“矯揉造作沒有人味”。

張檸:拿《溫莎墓園日記》來說,不能算小說,隻能算是“故事”。故事(story)和小說(novel)是兩個概念﹔前者是一個非常古老的文類,后者是一種現代文體。木心的小說基本上像故事。但和標准的“故事”又不一樣,有很多抒情成分,自己跳出來的時候較多,不像個講故事的人。既有故事的外形,又有散文的筆調﹔既不是現代的小說,也不是傳統的故事,又不是標准的散文,我隻能稱它為“特寫”。

總體來說,木心不擅長詩歌,也不擅長小說,最擅長的還是隨感,但他個人過多地跳出來議論時,讓人有點厭惡。一位作家在表達過程中太注重自我,好像要將每個詞匯、每句話,都變成一串項鏈,挂在自己脖子上。

木心的文字有點“老清新”

羊城晚報:你前面提到木心的文字還是不錯的,你認為他的語言有什麼特點?

張檸:值得注意的是,他的語言沒有1949年以來其他中國作家所受到的政治化的影響。為什麼當代年輕讀者會喜歡木心這類文字?因為看多了“紅色經典”,還有那些過強意識形態和政治色彩的文字,遇到去意識形態化的文字,讀起來反而很舒服。這幾年台灣作家的作品在大陸比較暢銷,比如白先勇、朱天文、朱天心,甚至胡蘭成,大陸讀者覺得這樣的作品新鮮,裡邊沒有政治化的東西,吸引讀者也是有道理的。

羊城晚報:其實木心的隨感非常適合在微博上傳播,短小、機靈,讀者喜歡他和現代的傳播媒介有關系嗎?

張檸:現在流行“小清新”,木心有點“老清新”。小清新的特點是,直接面對物來議論,而不是對物所處的歷史脈絡和人文環境進行總體把握。比如,看見一朵開放的花,傳統現實主義的寫法,首先是環境描寫,然后再寫這朵花。但小清新是,沒有歷史背景和社會環境,直奔這朵花。比如這朵花開得真美,摘回家放在花瓶裡,然后我睡覺了,第二天醒來發現水干了,花死了,我哭得一塌糊涂。花的命運本身變成了歷史事件,但沒有告訴你這朵花在歷史背景和社會環境中的遭遇。

小清新最典型的特點是,瞬間感受物的歷史。日本人叫“物哀”。看著一朵櫻花絢爛地開在樹上,落在地上,化入泥土,這是花的歷史,避免了對歷史環境和社會背景的把握。木心的東西就有這樣的味道,他的隨筆可以稱為“老清新”。“老清新”跟他年輕時所處的社會環境相關,就是大上海的小布爾喬亞生活。

其實木心這種小機靈也蠻好,就像是風鈴一樣,叮當作響,很愜意,但“木鐸金聲”才令人震撼的,不是風鈴的那種叮叮當當。

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間