香港地下埋藏不少無價文物

香港地下埋藏不少無價文物

香港寸金尺土,指的是地皮和樓價,但除了地上的建筑外,其實地下更埋藏了不少無價的文物,可說“遍地是寶”。據專家表示,香港現有208個具考古研究價值的地點,曾發掘的遺址,遠至舊石器時代,近至清代,其中數萬年前香港西貢的黃地峒已有石器工場,而數千年前馬灣,未有挪亞方舟及豪宅,便已有人定居,西貢亦早有人種稻米……。

香港考古學會主席吳偉鴻表示,曾有明朝陪葬品被挖地工人挖出,隨便丟棄路邊,更嘆息不少文物以往因欠缺法例保障,加上私人挖掘和戰亂,結果散失各地,最終隻有少量由香港博物館收藏,“例如陳公哲1938年挖掘了很多文物,放在家中,直至1950年,部分文物才捐給九龍總商會,商會后來把這批文物捐予香港歷史博物館”。

陳公哲是精武體育會的創辦人,更是首名在香港考古的華人,他1938年開始沿香港海岸進行考古發掘,曾到過石澳、獅子山、掃稈笏、屯門、南丫島榕樹灣、洪聖爺灣、鹿洲、東灣、沙岡背、龍鼓島、沙洲等地,長達8個月,其中在大嶼山石壁水塘掘出最多文物,包括著名的石壁石刻,估計是3,000年前青銅器時代刻鑿,現已被列為香港法定古跡。他並發掘出史前石器陶器、銅器及鐵器等,更有漢代玉俑和唐代海馬葡鏡,總數逾250件,可惜二戰時期,大部分文物和珍貴的考古資料散佚。

明朝陪葬品被丟棄路邊

直至1976年,香港才有法例規定,1800年以前即清嘉慶五年建造的建筑是“古物”,而該時期之前的文物亦須交政府保管。香港考古學會主席吳偉鴻認為,法例的定義非常重要,當局是時候要重新審視,考慮把年份擴大,“1976年時把百多年前物件定為古物,即把界線定在清嘉慶五年,但現在已過了將近40年”。他補充,現時香港也習慣把19世紀初期的對象視為文物處理。

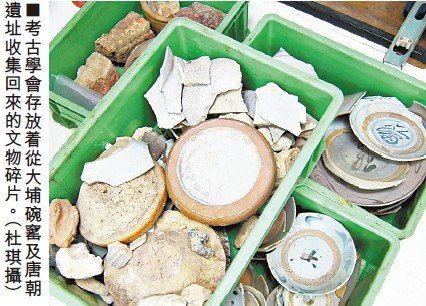

除政府以往不“惜寶”外,港人也不“識寶”,吳偉鴻拿著一個罐,原來在屯門龍鼓上灘出土,工人挖地工程時發現,隨手丟在路邊,但他指出,這個黃棕色的罐應是明朝陪葬用的五耳罐,通常是一對,一個裝米、一個裝酒,放在死者腳邊,罐上有五個耳洞,可用繩穿過方便提起,但原應有的蓋已不知所終。香港考古學會得政府許可后,保存少量文物作研究之用,包括比較花紋、器型及質地等。

全港208地點具考古價值

香港208個具考古研究價值地點,多是在海邊,吳偉鴻解釋,陸地和海邊其實都有遺址,但海邊的保存較好,在沙堤下可被掩埋至兩米深,相反內陸的保存較差,易被人破壞,“曾經在錦田七星崗的河流旁,找到青銅時代的文物和建屋的柱,但隻埋在地下僅30厘米”。吳偉鴻指出,錦田原名岑田,有岑姓人士居住,較鄧氏更早來到香港,“不過香港真正的原居民應該是馬灣人,他們數千年前已死在香港了!”

逝者已矣,考古在現今社會是否無用?吳偉鴻並不同意,表示從考古可看到人類生活轉變。

吳偉鴻:新石器時代革命

吳偉鴻指出,考古界有個名詞叫“新石器時代革命”,因全球暖化而產生農業、村落及陶器,並終結了舊石器時代,“約1.3萬年前出現全球暖化,長毛象都死了,人類不能依靠捕獵長毛象為生,結果食譜就由動物轉為植物,農業亦因而發展,人們開始定居及出現村落、把野生稻米改為栽培稻米,……陶器出現,新石器時代亦開始”。他因此認為毋須過於害怕暖化,“其實人的適應力很強,轉變中可以創造很多新事物”,並笑言若非暖化產生技術和社會轉變,“可能今天我們還在追著長毛象呢!”

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間