文武之道,一张一弛——毛主席给晋绥日报编辑的谈话(油画) 220×180厘米 1972年 苏光、王迎春、杨力舟合作

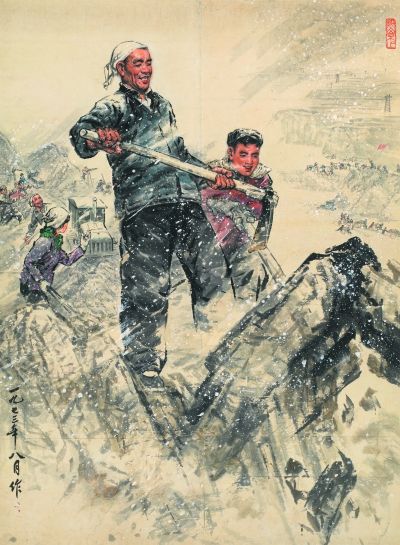

挖山不止(国画) 214×155厘米 1973年 王迎春 杨力舟合作

火线上的姐妹(国画) 200×200厘米 1984年 王迎春 杨力舟合作

给毛主席写信(油画) 200×200厘米 1974年 王迎春 杨力舟合作

锦绣中华(国画) 400×780厘米 2006年 王迎春 杨力舟合作

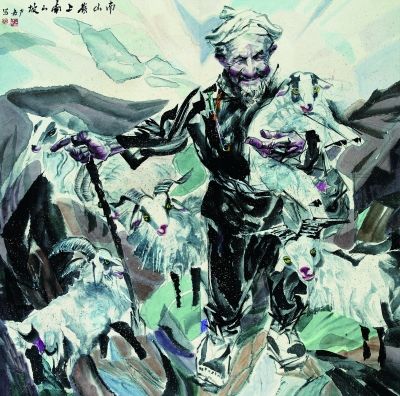

南山岭上南山坡(国画) 136×136厘米 2006年 杨力舟

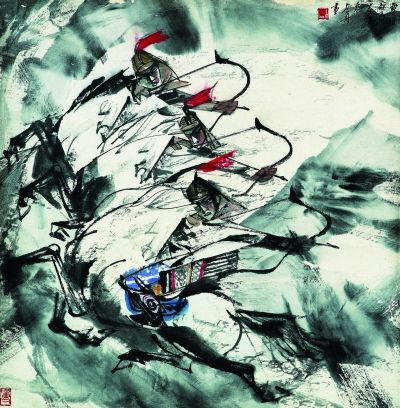

曹植白马篇诗意(国画) 68×68厘米 1987年 杨力舟

骉駥奔腾(国画) 220×185厘米 1993年 杨力舟

金色的梦(国画) 200×200厘米 1989年 王迎春

康巴藏女之二(国画) 232×130厘米 2008年 王迎春

薰风(国画) 136×136厘米 1993年 王迎春

育花翁(国画) 100×95厘米 1982年 王迎春

杨力舟、王迎春夫妇都来自黄土地,带着一股浑朴厚重的生命气息进入主流画坛,并以天衣无缝的合作为同行所瞩目。在20世纪80年代,他们颂美奔腾咆哮的黄河、搏浪激水的好汉、为民族解放事业献身的先烈,并以写实的手法、浪漫的精神、强悍的风格、质朴的笔墨为基本特色。20世纪90年代以降,他们寻求变革,不再满足于写实主义的画风,但又不甘心复归趣味古旧的文人写意画,亦不愿追随时髦、趋附现代主义潮流。转而从民间艺术汲取营养,以民俗生活获取灵感,把对遥远的故乡记忆凝为相对欢快活泼的变形表现,而并不改变内在趣味的素朴。在变革过程中, 这对夫妇艺术家依然十分默契,虽各有独立个性,仍能亲密合作,如出一手。

以上佳文,是著名美术史家郎绍君先生所写,后生不敢掠美,乃摘引于前。我认为,这段评论非常完整公允地概括评价了杨力舟、王迎春两位著名画家的艺术成就。换言之,这是可以写入20世纪中国美术史的历史评价,我在欣慰仰慕的同时,也感到了困惑,即进一步的研究评论如何展开?

在通览了杨力舟、王迎春夫妇的大型画集之后,我从印象深刻的几幅优秀作品中受到很大启发。这就是创作于1970年的油画《平型关大捷》(220×180厘米)、《文武之道,一张一弛——毛主席给晋绥日报编辑的谈话》(油画,220×180厘米,1972年)、《挖山不止》(中国画,180×140厘米,1973年)、《太行浩气传千古》(中国画,200×200厘米,1977年)、三联画《黄河在咆哮》(中国画,180×560厘米,1980年)、《太行铁壁》(中国画,200×200厘米,1984年,获第6届全国美展金奖)、《火线上的姐妹》(中国画,180×200厘米,1984年)、《太行烽火》(中国画,407×640厘米,2009年,国家重大历史题材工程入选作品)。我认为,从《平型关大捷》到《太行烽火》的一系列大型主题创作,鲜明地表明了杨力舟、王迎春这两位著名艺术家的艺术创作轨迹,确立了他们在20世纪中国美术史上作为历史题材画家的重要地位。他们的创作,代表了20世纪中国画的学院教育和现实主义创作的重要成就,表明中国画完成了从古典向现代的转型。正如杨力舟所说:“20世纪中国画人物画,可以在世界艺坛占据一席之地。因为这个时期的人物画一改过去的脱离社会、重复古人的积习而紧随时代的风云变幻,又表现出当时的现状与民众生活。它以可视的当代性, 反映了中国社会各个时期与层面的变化,借鉴了外国的写实画风和技巧,以强有力的造型能力和笔墨形式显示了独有的民族艺术特色,大大提高了中国画的生命力。” (《中国艺术》2003年第8期,136页—137页。)

在我看来,杨力舟、王迎春的上述创作,不仅反映了20世纪中国画在具象写实方面的历史性进步,更重要的,是他们两位艺术的作品,在艺术美学方面完成了从写实到象征再到表现的转换。从视觉文化研究的角度,更值得注意的是这些作品中所蕴含的“英雄意识”和“集体记忆”,对于中华民族来说,这是蕴含在历史深处最为重要的民族精神财富,值得我们深入开掘并传之久远。

华夏神州英雄辈出,历朝历代的文学艺术都有歌颂英雄的诗篇,而在藏族、蒙古族、柯尔克孜族等兄弟民族那里,就有《格萨尔》、《江格尔》、《玛纳斯》等描绘民族英雄的古老史诗。早在三国时期,刘邵在《人物志》里就分析了何谓“英雄”——“夫草之精秀者为英,兽之特群者为雄;故人之文武茂异,取名于此。是故,聪明秀出,谓之英;胆力过人,谓之雄。此其大体之别名也。必聪能谋始,明能见机,胆能决之,然后可以为英:张良是也。气力过人,勇能行之,智足断事,乃可以为雄:韩信是也。”即文武兼备,有勇有谋者方为英雄。

杨力舟、王迎春的作品可以视为20世纪中华民族的绘画史诗,在他们跨越40多年的创作生涯中,表现英雄正是其艺术的正大主体,他们的作品反映了新中国美术中持续出现的“英雄意识”。著名古代文学家詹福瑞认为,有两种时代最容易产生英雄意识,即大治之世和大乱之世。治世崇拜英雄,乱世呼唤英雄。(詹福瑞《李白的英雄意识》,《谢朓与李白研究》,人民文学出版社,1995年版,270页。)唐代诗人李白的诗歌中大量描写历史英雄,崇仰英雄,表达自己的不凡抱负。他的一生,经历了开元天宝盛世和安史之乱,这形成了他的思想中强烈的英雄意识,“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人。”“东山高卧时起来,欲济苍生未应晚。”这是一种强烈的社会责任感和历史使命感。盛唐边塞诗派繁荣,就在于开元、天宝年间,唐王朝社会安定、经济繁荣、思想自由活跃。强盛的国势激发了士人的民族自豪感和爱国主义精神,受时代感染,这些知识分子蔑视平庸,崇拜英雄,渴望建功立业,奋发有为。

20世纪的中国,前半世纪的主调是战争与贫穷,后半世纪的则是建设与繁荣。其间,中国人民在中国共产党的领导下,经历了无数苦难与斗争,才有了今天令世界刮目相看的新中国。这样的时代,必然是英雄辈出的时代。与古代的英雄史观有所不同,杨力舟、王迎春作品中的英雄,既有毛泽东、朱德、邓小平、彭德怀、聂荣臻等伟大领袖与革命将军,也有陈永贵这样的劳动模范,更多的是平凡的老百姓。正是千千万万个平凡的老百姓,肩负起中华民族的苦难,在流血牺牲的革命斗争中,在艰苦卓绝的劳动中,共同树立起民族解放和社会主义建设的丰碑。没有太行山下的岩石,就没有巍峨入云的太行山峰,这正是杨力舟、王迎春的作品《太行浩气》、《太行铁壁》、《太行烽火》的深刻意蕴。可以说“太行山”在杨力舟、王迎春的艺术创作中,具有根本性的象征意义,是人民与英雄的结合体,更是民族精神的象征性符号。

杨力舟、王迎春的《太行铁壁》以高耸的山石岩壁形象地表现了“人民英雄”的意识。在中外艺术史上,有许多纪念碑是以国家领袖、民族英雄和知名人士为塑造对象的,但是新中国成立后北京天安门前的第一座大型纪念碑却是以人民作为浮雕创作的主体,这在毛泽东为人民英雄纪念碑起草的碑文中就可以看出。在纪念碑浮雕设计的过程中,也曾有过描绘革命领袖人物和历史上的重要人物的构思,但最终决定以革命中的人民英雄为浮雕主体。纪念碑四周的8幅浮雕创作,其中有6幅反映的是1840年以来中国人民的革命与军事斗争(《鸦片战争》、《金田起义》、《武昌起义》、《南昌起义》、《抗日游击战》、《胜利渡长江》),反映了亿万普通人民的活动场景和瞬间,人民在历史的紧要关头以他们的积极行动,参与了历史的创造。位于画面中心的主要人物振臂一呼,民众群起而响应,十分鲜明地表现了中华人民共和国国歌的主题——“中华民族到了最危险的时候,每个人被迫发出最后的吼声”。而杨力舟、王迎春在20世纪80年代就达到了创作上的第一个高峰,他们所创作的一系列革命历史题材绘画,特别是“太行系列”和“黄河系列”作品,有血有肉,避免了简单的说教,以极大的艺术感染力打动人们,引领观众进入历史。从而拓展了中国画反映历史的全新格局,使中国水墨画超越前人,获得了以坚实的人物造型反映现实,以视觉图像表现历史的功能。他们的创作,对全国各地正在进行的重大历史题材创作工程具有重要的借鉴意义。

杨力舟、王迎春的革命历史题材创作,以其鲜明的“英雄意识”表达了我们时代的深层集体意识,这种集体意识表现为两个方面,即“集体记忆”和“群体信仰”。在许多民族那里,都有民族创始的神话和民族延续的史诗,以口头传说和书面文学为载体的神话与史诗,构成了各个民族的集体记忆和群体信仰,缺失这种神话和记忆的民族,是不能够长久地生存于世界民族之林的。以往我们的民族人类学、历史学和古代文学,比较多地注意研究各民族语言和文字中的神话与史诗,而德国哲学家黑格尔则提醒我们,一个民族的艺术是民族精神的另一种重要载体。近年来的艺术史学界,更提出了“图像证史”的艺术史观。我认为,一个民族和一个人,都不能缺少信仰,这种信仰,不仅是指宗教信仰,也包括对民族的历史和基本价值观的信仰,无论何种信仰,都来自于个体内心深处的记忆和对于周围世界的了解。英国历史学家托马斯·卡莱尔(Thomas Carlyle,1795—1881)认为:“我所说的宗教信仰,是指一个人实际上信仰一种事物(这种信仰甚至不必向自己起誓许愿则已足够,更不必向他人表白);是指一个人实际铭记心灵深处的事物;而且能确切了解他与这个神秘世界的至关重要的关系以及他在这个世界中的本分和命运。这对他来说,在任何情况下,都是首要的事情,而且创造性地决定其他一切事物。”(托马斯·卡莱尔《论英雄、英雄崇拜和历史上的英雄业绩》,商务印书馆,2007年版,第2页。)人的信仰来自于人们对历史与现实的了解,来自于对那些为民族做出卓越贡献的英雄的了解,从而形成对个体在历史中的位置的了解。无论何时何地,只要有人类存在,像“黄金”般的英雄崇拜就会存在,“在人们的胸怀中,没有什么比这种高于自己的人产生的敬仰更高贵的感情,在任何时刻,这种感情都为人的生活带来勃勃生机。”英雄崇拜是永恒的基石,人们将藉此开始重建新时代,这是人类历史剧变中有生命力的中流砥柱,也是近现代革命史的一个不可动摇的基点;否则,历史将变为一片深不可测和漫无边际的海洋。

新中国的美术,源于忠实于生活的社会主义现实主义,发端于革命年画与宣传画、连环画。但是在其发展过程中,伴随着中国美术教育的发展,油画与中国画也积极地参与了民族文化精神的塑造和革命历史记忆的书写,逐渐成为新中国美术的主体,产生了从浪漫写实到象征主义的优秀作品。新中国成立以来3次大的革命历史题材创作,表明了这个国家对于重新书写革命历史、建立人民共和国的历史合法性的高度重视。例如詹建俊的《狼牙山五壮士》就开启了太行山英雄的表现。从战斗英雄到劳动英雄,从《太行铁壁》到《太行烽火》,杨力舟、王迎春的艺术创作,进一步在现实主义的基础上实现了从象征到表现的转型。在今天,许多人专注于物质利益的追求和人际关系的处理,对社会主义现实主义的美术创作和革命英雄的理想主义表现出疏离和淡漠,这让我们不能不反思,杨力舟、王迎春的艺术创作的价值何在?在我看来,他们的艺术创作建立了我们民族的“集体记忆”,从精神和文化上沟通了我们和前辈先驱的心理联系。这正是历史题材绘画不可替代的重要价值。

有关和平时期表现战争和重大历史事件的美术创作的人文价值的问题。美国总统约翰·亚当斯的曾孙布鲁克斯·亚当斯(Brooks Adams)在1895年所写的《文明与衰亡的法则》中表达了一种不无悲观的危机意识,他担心在现代发达的文明中,那些原本有感情或“富有想象力的人”——如士兵和艺术家,会被“经济人”——如工业家和资本家所取代,这样文明就会停止发展甚至丧失活力。1897年,即将上任的罗斯福(Theodore Roosevelt)总统就此写了一篇同意亚当斯观点的文章。罗斯福指出:“在所谓文明而进步的国家中,会渐渐形成一种情况,也就是,那些经过高度文明洗礼的人民,在遇到冲击时,没有办法像其他民族一样,有能力战胜这些危机……假如我们丧失了这些活力和特质,而沉湎于商业的繁荣之中,将物质所获置于国家荣誉之上,只想过安逸的生活,我们现在的处境则实在是比古代最后落得衰亡的社会的处境还要糟糕。”([美]孟塔格耶 《华盛顿特区的格兰特总统纪念碑》,转引自慕心等译《美国公共艺术评论》,台北远流出版公司,1999年10月第1版,第183页。)

也就是说,当一个国家越是处于经济发展的和平繁荣时期,越是要注意关注人民的精神状态,以各种方式提醒人民,特别是青年一代牢记这个国家的光荣历史与独特的民族精神,不断提升民族的文化尊严与人文价值,而不是像古罗马人那样,沉浸在帝国往日的辉煌和安逸的享受之中不能自拔。通过艺术对于民族国家历史的再现与阐释,使作为个体的人民将自己的命运与作为整体的民族视为一体,这样,当国家遭遇外族入侵或重大自然灾难与社会危机时,作为个体的人民就能够挺身而出,团结一心,战胜困难,延续民族的光荣。

20世纪的中国历史,是中华民族从落后挨打到不屈抗争,进而图强崛起的历史,这就决定了中华民族的文化艺术发展的基调,并且形成了中国近现代美术不同于西方现代美术发展过程的独特性。这种具有“后发现代性”特征的中国现代美术,有许多不同于西方现代美术的多元文化价值。除了它所特有的注重主题性与思想性的意识形态特征,它也有着独立的艺术语言的发展轨迹。杨力舟、王迎春这一代新中国成长起来的艺术家,在艰难的历史环境条件下,在连续不断的政治运动中,在诸多限制的文化空间中,发展出了具有东方美学气质的中国现代美术,这是值得我们深入研究并继承的珍贵财富。杨力舟、王迎春的创作重心,与20世纪中国现代史上的重大事件建立起了内在的关联,将领袖、杰出人物与人民群众置于同一个时代空间中加以观察与表现,他们不仅关注人民在历史发展的重要时刻的集体表现,也从微观角度关注人民在日常生活中的喜怒哀乐、悲欢离合。特别是王迎春的创作,更加具有对底层民众的人文关怀以及从微观角度表现人民的生活理想和爱恨情仇,她的作品《同在春季》(1999年),从清末、民国到当代的女性,反映了20世纪中国女性的集体记忆。2002年的《被屈辱的妇女》系列,更是超越常见的女性美的概念,直面沉重严酷的历史记忆。

行文至此,我不得不从视觉文化的研究回到艺术语言的分析。在我看来,杨力舟、王迎春对新中国水墨人物画的贡献,就在于他们接受了徐悲鸿、蒋兆和、叶浅予、黄胄、刘文西等中国画大家的教育和影响,对20世纪中国画的改革和发展有着清醒的认识,同时受惠于改革开放的中外文化交流,有机会到世界各地考察各国艺术,对西方现代艺术有着广泛的了解,并且在自己的创作中进行融合再创的工作,这些创作又受到了一个开放的社会和美术界的理解和接纳。

杨力舟、王迎春15岁就接触俄罗斯油画,在西安美院附中时就学习油画与雕塑,这使他们进入80年代以后,很自然地将人物以立体的、雕塑的方式加以表现,30岁前后就创作了在全国美展中引人注目的油画作品,在当代中国画家群体中,这是非常少见的。1979年,张仃在《文艺研究》撰文,称吴冠中的油画是“民族化”的油画;吴冠中的中国画是“现代化”了的中国画。吴冠中所提倡的“中西融合”,并不只是一种追求形式的现代化,他更看重的是中外优秀艺术的共同价值,即表现人类的真实情感,“无论东方和西方,无论在什么社会制度中,总有许多艺术工作者忠诚地表现了自己的真情实感,这永远是推进人类文化发展的主流。”而杨力舟、王迎春的创作,也并非追随时尚,而是将中外艺术的语言技法作为表现艺术家内心情感和社会责任的手段。例如杨力舟、王迎春在《太行铁壁》中将中国传统山水的斧劈皴法用于人物的表现,就是着力于表现脑海中抗日军民与太行山融为一体的艺术意象。而在《太行烽火》中,则着眼于不同时空的组合,运用电影中空间蒙太奇的方法,将不同时空中的历史人物和重要事件组合在一起,增加历史题材的表现厚度,使作品具有了现代电影、电视的时空意识。其实这种方法也是周思聪、卢沉曾经使用过的方法,包括日本画家丸木位里、赤松俊子在1952年创作的反对原子弹战争的《原爆图》,也具有这种立体主义的时空表现。

20世纪80年代以来,随着改革开放和文化交流,担任中国美术馆馆长的杨力舟和在中国画研究院进行专职创作的王迎春,有机会系统地了解了西方现代流派,通过分析和借鉴,将其同中国画传统技法相结合。从1984年的《塬上老人》开始,杨力舟、王迎春转向吸收立体主义、硬边画的观察与表现方法。《下山来》(1986年)以层涂的厚重色彩、自由的变形人物,成为中西融合的大胆实践。《我家住在黄土高坡》(1986年)中则在背景的柿子树的描绘中吸收了文人写意画的泼墨着色。以1987年的《山菊》为代表,表明了杨力舟对毕加索的研究和借鉴。但他们同时保留了对中国传统艺术和民间美术的借鉴,如杨力舟1986年的《迎亲图》。发展至《腾飞》(1987年)和1993年前后的一批草原骑马人物,则具有立体主义的平面分割与色块组织,具有明显的平面性和装饰性,以及未来主义的线条流动与形象重叠。这一艺术语言的探索进程,最终在《步步前》(1993年)、《牧马图》(1993)的作品中达到了抽象艺术的边缘。而王迎春创作于2002年的《织墨》,则将笔墨从主题性绘画中解放出来,专注于墨与线的结构与表现,研究不同墨色、线条的结构形态。但总体说来,杨力舟、王迎春在20世纪中国画的发展历史中,基本可以确立为表现主义的画家,最有代表性的是杨力舟的一系列表现草原牧民骑马的作品,以2006年的《驯马图》为代表之作,突出了色彩的自由渲染与线条的激烈运动。与同时代的中国画家相比,杨力舟、王迎春的作品显得线条硬朗、块面分明、光影强烈,从而具有很强的视觉冲击,但同时又保留了中国水墨画语言的丰富表现力。而杨力舟、王迎春的一系列表现陕北农民乡情的作品,可以视为他们对黄河流域晋陕地区的传统文化与民间美术的“寻根”与“怀乡”。这种将汉画像砖影像与民间剪纸色彩与中国水墨用笔结合起来的中国画表现形式,在人物形象和环境的表现方面,具有很高的自由度,可以视为现代文人画与民间美术的结合与再创造,也是对中国现代水墨画的一种贡献。

回顾20世纪中国画的发展历程,杨力舟认为:“50年代之后,中国的文艺政策提倡社会主义现实主义,这使写实绘画和歌颂型绘画成为时代的主要倾向,杰出的人物画家层出不穷。新中国培养了一大批画家,歌颂党领导下中国人民进行新民主主义革命和社会主义革命的光辉历程, 以饱满的革命热情、富有创造性的艺术创作切入所处的时代,直接、间接或曲折地表现了各种人物为实现中华腾飞的宏伟理想而奋斗不息的壮丽画卷。老一辈人物画家叶浅予的《和平解放北京》、《民族大团结》,年轻一辈的石鲁、李斛、黄胄、方增先、周昌谷、杨之光、王盛烈都有突出的优秀作品问世,更年轻一辈的刘文西、周思聪、姚有多等等,数不清的人物画家大量的风格流派的作品涌出,组成了中国画人物画奇伟瑰丽浩浩荡荡的洪流,其成绩之辉煌,与当年徐悲鸿所批评的那种国画人物画的状况相对照,更可以看出百年来人物画的变化与进展非常不凡。” (杨力舟《中国画人物画的当代性》,《中国艺术》2003年第8期,136页—137页。)

我非常同意杨力舟先生对新中国的水墨画发展历程的概括,并且我认为,杨力舟、王迎春也是属于这个优秀中国画家行列的佼佼者。自五四新文化运动以来,中国画经历了历史性的巨大转折,在争议和改革中前行,曾经有过多次关于中国画的激烈讨论,也有过“中国画穷途末路”的尖锐预言。但是中国画仍然表现了顽强的生命力,这不仅表现为中国画的写实技巧与能力在迅速提高,更重要的是,中国画不只是一种笔墨技法传统,它包含了丰富的中国文化的价值理想和人文信息,这其中,就有本文所讨论的“群体信仰”与“集体记忆”,这使得中国画有可能从文人墨戏和养心怡情中走出,获得更为广阔的历史视野和更为深刻的图像力量。可以说,中国画在20世纪从传统形态向现代形态转化取得了丰富的成果,进入21世纪,中国画开始向当代形态迈进,任重而道远,仍然要在延续民族传统的基础上, 进行当代性的创新。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间