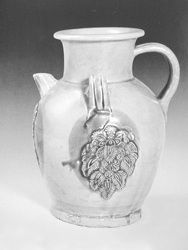

长沙窑椰枣雄狮执壶 唐代 青浦青龙村水井出土

双凤缠枝花纹越窑青瓷粉盒 五代 闵行马桥遗址

上海浦东陈桥川杨河古船出土现场

牛头骨 唐代 浦东严桥遗址出土

瓜棱腹青瓷盂 唐代 浦东严桥遗址出土

莲花纹越窑青瓷水盂 五代 松江第二中学出土

陆机《平复帖》 西晋 故宫博物院

陀罗尼石经幢 唐代 松江城中山小学内

青花瓷碗 唐代 松江唐经幢出土

上海唐代海岸线及相关出土文物位置示意图

山东平度隋代双体船复原模型

近日,上海博物馆考古队在青浦青龙镇的考古发掘工作引起了大家的注意,2000多件银、铜、铁、木、瓷器文物,让一直以为大唐盛世与上海无关的传统观念产生了动摇,可以说意义非凡。

壹 唐代古城借文物形象再现

其实,上海出土过六千年以来许多精彩、珍贵的遗迹遗物。上海最早的村庄——六千年前的青浦崧泽遗址及其中国最早的水井,被誉为四千多年前“土筑金字塔”的福泉山遗址,规模罕见保存最完整技术最先进又位居闹市的志丹苑元代水闸;距今五千多年,代表中国最早发明犁耕农业的松江汤庙村石犁,距今四千多年的福泉山繁密纹的湖绿色透光玉镯、最大的兽面纹象牙器、轻薄如纸的细刻纹黑陶壶,被郭沫若作为中国最早原始文字、刊发在《中国史稿》上的闵行马桥遗址良渚文化陶文,以及国宝级文物明代“刘阮入天台”图竹刻香薰等等,使上海这座历史文化名城,底蕴更加坚实深厚、形象更加丰富多彩。这次青龙镇的新发现同样意义非凡,填补了唐代文献上的许多欠缺,以实物实迹直接证明了唐宋时期的青龙镇,是一处繁荣兴盛,外贸发达的港口城市,更是当年上海港的所在地。

中国的铜镜,始自四千多年前北方的齐家文化,至汉唐,铜镜的制作工艺达到了炉火纯青的巅峰。铜作为当时的贵重金属,一开始就成了显贵家族专用的照面的梳妆用品。青龙镇鹦鹉衔绶带纹青铜镜是唐镜中的精品,做工细腻,纹样生动,较之以前比较呆板规矩的动植物及几何图案,有了十分明显的写实性。鹦鹉衔绶带纹在当时隐喻吉祥长寿,在唐代也只属于官僚富贵人家的奢侈品。联系同出一井的文物中还有铁釜、提梁鼎形镬、铁钩、银发簪青釉瓷罐、木雕残片等,足以证明这口水井,应该属于一个披金戴银爱打扮、丰衣足食很富有、家居雕梁画栋有规模的大户人家。很明显,既然局部的发掘就能够发现这种人家,此地如果不是一个人口稠密市场繁荣的社会平台是不可想象的。事实上,这次清理到的大量红烧土、铸铁残渣和一些不起眼的陶范残块,更可靠地证明了青龙镇的繁荣程度。因为有一定规模的铸铁作坊,它的产品、产量、产业结构,不是一般简陋的乡村打铁铺,弄几把锄头,几把菜刀的小批量需求所能比拟的。铸铁作坊必备的铁、煤矿石的千里远购,铸制锅镬犁耙锚链兵器等大量消耗器具的工匠、商贩及家小,这本身就是一个庞杂而又环环相扣,缺一不可的产业链组织,它的服务对象又涉及工农商学兵百姓等的各行各业,这势必又为我们呈现出一个更大的社会组合及必须的管理机构等等。另外还有出土大量残破陶瓷器的堆积,应该与大型河海转运购销活动有关,2件珍稀的唐代瓷腰鼓,可能是镇上活跃的文化娱乐活动的乐器遗留。至此,东海之滨一座生气勃勃的唐代古城,十分形象地展现在我们面前。

贰 外销瓷映衬青龙镇繁荣

事实上,唐代青龙镇的历史尊容并非今天刚刚触动,早在1988年镇边青龙村里的一次小规模发掘,就让我们窥见了此地在上海发展史上的重要性。

这是一口唐代古井,井中出土了两件长沙窑瓷执壶。椰枣雄狮贴花壶,喇叭形侈口,卷沿,颈稍高,假圈足,饼形底。八棱形短流,环鋬,肩上立二系。胎质灰白,青黄色釉。流下为一蹲坐在出须地毯上的雄狮模印贴片。雄狮昂首挺胸,瞠目翕鼻,龇牙咧嘴,鬈发浓厚,长尾飘忽上卷。两侧为椰枣纹模印贴片。胡人乐伎贴花壶,器形、胎质、釉色基本同前。短流下为一胡人乐伎模印贴片。此人高鼻巨眼,头戴风帽,身穿圆领窄袖胡服,披戴花结的璎珞,下穿长裤,外束开叉的“缺骻衫”,脚蹬“笏头履”,坐在扶手椅子上,手中抚一弓形弦乐器。乐伎身躯微倾,衣纹飘动,左手掌握,右手弹拨,似有异域乐曲正从其手上缓缓流出,醉人心扉。执壶两侧乐伎的装束略有不同,头戴折叠型大布帽,腰际垂卷云形飘带,裹腿裤装,长统毡靴。手上的乐器换成了拍板。有趣的是正对流左侧的乐伎像被粗心的工匠贴倒,头下脚上了,成为了中国古代文物中难得一见的千年错版。

长沙窑釉下褐彩模印贴片执壶,是唐代湖南长沙地区烧制的一种特有产品,珍贵之处不仅在于工艺之精彩,而是以西域色彩浓烈的外销瓷为主,经长途东运至上海,直至波斯,反映了青龙港当年中外商人频繁往来,经济相当发达,文化比较繁荣的事实。

文献上虽然少有直接描述唐代青龙镇的文字,但《隆平寺经藏记》北宋元丰五年中的青龙镇早已是“岛夷闽粤交广之途所自出,风樯浪舶,潮汐上下,富商巨贾豪宗右姓之所会”的景象。唐天宝十载华亭县新立,在唐八等制县吴郡七县之中仅仅居末,但凭着负海枕江,原野衍沃,川陆之产兼而有之,“地饶疏茹,水富虾蟹”的优势,其商税收入竟占了吴郡总数的十分之一。作为华亭县唯一具有控江连海优势的青龙镇,当历史发展到航运业在社会发展中起到越来越重大作用的时候,顺理成章地成为了唐、宋时江南重镇苏州和秀州(今浙江嘉兴)的河口港,成为了我国内河转口贸易的集散地和海上丝绸之路的重要港口之一。

当时的青龙镇人“事佛尤谨。方其行者蹈风涛万里之虞,怵生死一时之命,居者岁时祈禳吉凶荐卫,非佛无以自恃。”(南宋绍熙《云间志》下)镇上在天宝年间先建报德寺(亦称青龙寺;寺内建筑青龙塔至今屹立,尽显大唐的盛世风姿),以后又建多座。佛教的兴盛,曾引来了日本学问僧,《入唐求法巡礼行记》清楚地记录了日僧圆仁与其弟子惟正等44人出入此地的事迹。晨钟暮鼓、帆樯如林的青龙镇,以东方大港的气魄,一时声名远播海内外。据说,今天青浦区的“浦”字得自淀山湖五条支流之五“浦”,“青”字的源头竟得自当年名噪一时的“青”龙镇。

叁 一村一船锁定上海唐代海岸线

上海是由长江泥沙冲积而成,上海是名副其实的长江之子,青龙镇的崛起,并不是孤立的,考古资料及文献记载证明,唐代上海含今市区在内的浦东严桥、航头南北一线以西已经完全成陆,上海先民沿着天然的海岸线加固补缺修筑成了御潮排涝的捍海塘。《新唐书·地理志》在杭州郡盐官(县)条下的记叙:“……有捍海塘堤,长百二十四里,开元元年重筑。”

1975年11月,在紧贴捍海塘内侧的浦东严桥发现了一个唐代的村落,出土了一些时代特征强烈的坛坛罐罐等的生活用品、取水的砖砌井及吃肉后丢弃的牛等动物骨头,这一发现对成陆与否的考古学认定起着非比一般的作用。因为,个别早期文物的出土,完全可以由后人从别处搬移至此(考古发现经常会有早期文物出现在晚期墓葬、窖藏甚至今天的地层中)。村落则不然,它是人类常年生活的据点,许多建筑、生活遗迹遗物日积月累保存在那里,无法移动,它的存在证明这里已是陆地的结论是毋庸置疑的。更有说服力的是,捍海塘以东约1公里处考古队又挖到了一艘唐代独木舟。

1979年11月,上海开凿一条东西向的川杨河,在与沪南公路(捍海塘的大致走向)交叉的浦东陈家桥东侧1000多米处,孙桥公社民工发现了一段很厚、很重、很长、很黑的大木头,深离地表4米。经考古人员的现场清理观察,发现木头残长14.4米、宽仅0.4米,明显有人工斧凿加工的痕迹,是一艘独木舟残骸。船头和船艄都是用香樟木制成,呈上翘尖头形,分别与船底主体榫接,榫接部位再加四支木质销钉加固。船舷板只在一侧残留很窄的一长条,舷缘有一排整齐的卯眼状穿孔,内有麻类填充物,舱面板已经散失殆尽。此船如果完整复原的话,应该有20多米长,与山东平度县出土的隋代双体独木舟组合的船形制相近,因此,川杨河沉船的另一半可能还留存在附近未发现。结合舱底凹孔内的一枚唐代“开元通宝”铜钱,这应该是一艘航行于近海的唐代双体船。再从木船上留下的大面积烧焦和仅剩一半的迹象判断,此船是在远处失火后随风潮飘泊到海滩上来的。船上虽然没有令人眼花缭乱的金银珠宝,却为我国已经失传的唐代双体独木舟的造船技术留下了稀有的实物资料;船体南北向横亘倾侧于捍海塘的外侧,又具体、形象、可靠地标示、论证了文献记载上海唐代海岸线的准确地点、方向及客观存在。

肆 出土丰富多彩蓄势待发

唐代前后的遗址和文物在上海是有所存在有所发现的,特别是晋代的松江汤庙村就是三泖地区的一处相当规模的“市井”。上海他处极少发现的晋代遗存在这里尤为丰富,其东不远处的小昆山附近即是东吴大都督、丞相陆逊的祖地,号称“泰康之英”的西晋才子陆机(世间仅存最早墨迹,有“墨皇”、“皇帖”之称“平复帖”的作者)、陆云兄弟的少年读书台在此。另外如市区广中路出土了南朝四系罐、中山北路上海压缩机厂的唐代酱釉陶壶、彭联路第一牧场的黄釉瓷碗、龙吴路上海碳素厂的黄釉陶壶等。中国著名的有“类冰”、“似冰”美誉的越窑青瓷,在上海闵行马桥出土过瓜棱形青瓷盂、刻花粉盒等。松江城厢镇松江第二中学的五代越窑莲花青瓷盂尤为精彩,能工巧匠们把一件本没有生命的实用的瓷器,构思、烧造成一支轻浮绿水的美莲,令人拍案叫绝!

一个地区发达了,宗教也会随之兴盛起来,南朝梁武帝时江南的佛教达到了高峰,到了唐五代,上海的寺庙遍及吴淞江以南不下二十多处。建于唐代大中十三年的松江陀罗尼石经幢,更是当年上海佛教兴盛的标志。

建幢初衷,一说因松江是江南水乡,地势低洼,当地有“海眼”,常有水涌出,官府郡人为防止水泛成灾,遂立此幢镇之。一说是松江笃信佛教者为超度亲友亡灵而建。不过幢身所刻《佛顶尊胜陀罗尼经序》中,对建幢的真正原因倒是说得十分清楚,称,多造经幢,可以消灾免罪。唐经幢高9.3米,平面八角形,现存21级。上面刻凿石窟寺、佛龛造像、壶门神、天界守护神及造幢的150余人的姓氏及钱物数量品名等。松江唐陀罗尼经幢以其造型华美,刻工圆熟,中国最完整的唐经幢而著名,也是上海地区现存最古老的地面建筑之一。1988年,由国务院批准为国家重点文物保护单位。经幢建于当时华亭县署南,即今松江中山小学内。千百年的风雨,至上世纪六十年代初时,经幢断成几截掉落,几乎全被埋在了地下。1962年,经清理修复重见天日,并在唐代的地层中出土了青釉瓷灯盏、越窑青釉瓷唾壶、酱釉研钵、石雕等一些文物。如果说上海博物馆去年举办的世界著名博物馆珍藏元代青花瓷展览让青花迷们如痴如醉,那么,唐经幢地下出土的一件小碗就更值得期待。这件小碗因形小量轻纹饰简单色泽灰暗,始终无人问津。2003年《中国文物报》发表了河南黄冶窑出土一件唐青花小瓷碗的彩照,造型、纹样、色泽与其如出一辙,使其极有可能成为我国最早考古发现、全世界已知五六件最珍稀、最完整的唐青花瓷器之一。(张明华)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间