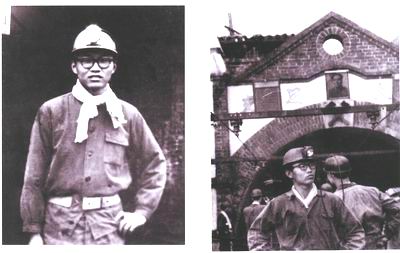

青年时期的刘春华在安源体验生活

一幅未完成的作品

1966年,那场史无前例的文化大革命开始了。

全国红卫兵走上街头,向“旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯”发动猛烈攻击,艺术院校红卫兵也初试锋芒。

当时,全国掀起批判刘少奇的高潮,为了揭露刘少奇在安源工人运动中的所谓“罪行”,宣传毛主席领导安源工人运动的功绩,1967年夏天,人民大学等单位几位研究党史的师生自发筹办“毛泽东思想的光辉照亮了安源工人运动”展览。准备了一段时间,就开始到北京艺术院校物色美术方面的人才。他们到中央美术学院、中央戏剧学院、北京电影学院,要业务比较好的美术人才。到了中央工艺美术学院,他们找到“井冈山”兵团的红卫兵。最初中央工艺美术学院井冈山兵团确定学生赵大(服鸟)去参加展览会完成画一幅油画的工作,赵大(服鸟)等了一段时间没消息,就回了大连老家。赵走后没几天,筹备单位通知一两天内就出发到安源。这时找不到赵大(服鸟),也没有他的地址,无法联系。因此,当时正在学校的刘春华是偶然介入了这个展览。刘春华当时的素描、色彩作业成绩都不错,吴冠中是他在中央工艺美院学习时的色彩课教师,一次教室挂的范画全部是刘春华的画,画全部被偷,当时看来偷画是为了学习参考,可见同学们对他的画还比较感兴趣。刘春华顶替赵大(服鸟)到革博去报道时,展览会组织者电影学院的王树樟布置他画“毛主席第一次到安源”。

7月1日,坐着老式的低靠背火车,车厢内闷热难耐,每个人的衣服都被汗水浸湿得能拧出水来,刘春华等人来到安源搜集素材。放下行囊,他们立刻去访问那些曾参加过毛泽东亲自发动和领导的大罢工的老工人,也访问了参加过毛泽东领导的“秋收起义”的老红军战士。刘春华当时没带油画工具,画的是水粉写生。他大量访问,把有关历史情况搞清楚。个别同志画的写生多些,主要是为画群像做准备。搞雕塑的刘焕章也去了安源,后来展览会上也有雕塑作品。那时是分头访问、写生,住都在一起。当时的报道说:“这些老工人老红军激动而自豪地向革命小将们详细叙述了当年毛委员如何来到了安源,如何亲切地同工人谈话,如何启发工人的阶级觉悟,第一个把马克思列宁主义真理传到了安源工人心坎里,从此安源一万七千路矿工人拨开了云雾,见到了青天。许多老工人说着说着,流出了激动的眼泪,他们是多么怀念自己的伟大领袖毛主席啊!”“他们又向红卫兵小将们兴奋地描绘着敬爱的毛委员当年英姿焕发,风华正茂的神采,描绘了年轻的伟大领袖坚强刚毅,深沉从容的气度。他们拉着革命小将的手,来到矿井,告诉小将们说,这就是毛主席和我们工人交谈时下过的矿井。”

当时安源两派红卫兵斗争得很厉害,刘春华他们不能再在安源呆了,急忙从安源来到长沙,访问了毛泽东在长沙的革命活动旧址及住地清水塘等,到了长沙没有回北京的路费,就等北京的同学卖了红卫兵小报凑钱寄来当路费。

对于毛主席形象的塑造,刘春华有着他独到的思考。

回京后他把所收集的的资料做了仔细的研究,又翻来复去地学习毛主席的著作和诗词。刘春华此时对毛泽东的词《沁园春·长沙》有了更深的体会。“问苍茫大地,谁主沉浮?”“恰同学少年,风华正茂,书生意气,挥斥方遒,指点江山,激扬文字,粪士当年万户侯。”青年毛泽东在不平常的岁月中的伟大抱负和慷慨意气令他十分敬佩,刘春华带着这种敬仰之情开始了他的创作。他画了几十张草图。在草图观摩会上,别人的草图都顺利通过了,但刘春华拿出的的草图,引起大家的一番争论,反对意见非常激烈。有人说毛主席到工人中,画面上却是孤零零的一个人;有人说怎么满天乌云,难道毛泽东来了暗无天日?讨论的人都是二十来岁的红卫兵,反对意见主要来自电影学院的几个同学,话说得相当尖锐。刘春华争论道:“画主席一人就是没有群众观点?画群众就有群众观点?那画多少人才有群众观点?主席正向群众走来,还没有走到呢!你们是典型的形而上学!毛主席来了拨开乌云。有首民谣唱道:直到一九二一年,忽然雾散见青天,有个能人毛润之,打从湘南来安源……”。有的同学嚷到:“你画的是黑画,你敢这样画我们就批判!”刘春华也是年轻人,没有顾忌,寸步不让,坚决地说:“那你准备批判稿去吧,我这样画定了!”

那时,一同参加这个展览的中央美院教师杨先让支持刘春华,他说这样的构图很好。范曾在中国历史博物馆工作,常来聊天,他得知这些争论后说:“艺术就要有不同见解,不要人云亦云,应当这样画”。这些老师的支持,使他的信心更足。

确定构图后,刘春华准备画一幅大素描稿,但时间来不及,他仅在头像部分画了详细的素描关系,衣服和背景都来不及刻画,他请电影学院的同学帮他借来演出用的长衫,按他已确定的毛主席的动作拍了几张照片,作衣纹参考。刘春华画了好几张水粉稿,调子都不一样,有冷有暖。他还在五合板上用油画颜料画了一幅色彩稿,并请林岗帮忙选定色彩稿。据老工人回忆,毛泽东到安源时背着包袱。色彩稿上画的是毛泽东将包袱往肩上一挎,白色的包袱从画面效果看不错。但当时流行说法是“放下包袱”,在正式的油画上就没画包袱。这样画减少了画面的生活气息,但使画面更为简洁,人物更为突出。

要开始画大幅油画,又遇到材料问题。据刘春华介绍,筹备之初,革博同意提供场地和部分材料。后来中央文革分管图博系统的刘巨成对这个展览不满意,革博的态度一下变了,也就不再给画布、画框等材料,并且想把当时为展览正搞创作的这些人给轰出去,但是红卫兵不干,继续在革博创作。刘春华想办法找到博物馆一批要拆毁的旧画,其中有一幅是李泽浩在文革前为“全国工人民兵展览”画的,文革爆发后展览停办,画了一半全扔了。刘春华找到李泽浩这幅未完稿,拿尺子一量,高低和原来设计的差不多,稍微宽些。刘春华干脆把构图展开,画框也就不用改了。刘春华从展览会上领到一些油画颜料,但在大画上画几笔颜料就用完了。展览会管材料的女同志说刘春华他们是在“吃”油画颜料,就不愿他们再领颜料。没有颜料,刘春华便把自己原来藏着的两大管锌白油画颜料和其它颜料都拿来使用。这些颜料是在假期回老家帮县文化馆工作后文化馆送给刘春华的。没有大的画笔,刘春华就将两支笔用铁丝捆在一起当大笔使用。现在我们从《毛主席去安源》的印刷品上,还能从天空的云彩中看到那种特制的笔画成的痕迹。

作画时,刘春华把重点放在头像上,放在描绘毛主席的面部表情和神态上。他参照青年毛泽东的照片,一张张地临摹,又收集了毛泽东各个时期一直到“文化大革命”中的照片,不断琢磨研究,体会着毛主席几十年革命实践的过程。把这些融汇起来,毛泽东年轻时的形象逐渐形成了。8月,是刘春华执笔绘画最紧张的时候,正是骄阳当空的暑天,大厅里热得像个蒸笼,白天,他挥汗作画,夜里,他也按捺不住急切的心情,在画布前久久地揣摩端详。多少天他睡不着觉,多少次他吃不下饭。刘春华废寝忘食地创作这幅油画。展览会在1967年10月1日展出时,《毛主席第一次到安源》这幅画还没画完,刘春华就挤在观众群中继续画。如今刘春华回忆起来,他始终认为这是一幅未完成的作品。

《毛主席去安源》引起轰动 刘春华一夜成名

1967年10月,“毛泽东思想的光辉照亮了安源工人运动”展览在北京展出,刘春华的《毛主席第一次到安源》受到观众的由衷喜爱和热情肯定。江西方面也要求复制一套。他们请刘春华还是画《毛主席第一次到安源》。因为在北京画《毛主席第一次到安源》时,有人对毛泽东独自一人的构图有意见,刘春华心里也在考虑那些意见或许有一定道理,就画了一幅变体画。画了三个群众——老工人、壮年工人、小孩——和毛泽东在一起,背景也不再是乌云满天。

1968年7月1日《毛主席第一次到安源》以《毛主席去安源》为题大量印刷出版,刘春华一夜之间成为全国家喻户晓的名人。画卷准备出版时,江青听说作者是年轻人,建议署上作者姓名。当时展览会的人要求署“展览会”而不被同意,最后署上“北京院校同学集体创作刘春华等执笔”,并错将他的原名刘成华报成刘春华。这样印刷机一开动,几十万张印刷品把作者印成“刘春华”。实际上刘春华的真正名字是刘成华。《人民画报》一位编辑知道“刘成华”这个名字,在新华印刷厂看到印成“刘春华”,急忙通知领导,军代表速找刘成华商量。刘成华心想既然印错了,总不能重印,那样会造成大量的浪费,又耽误了时间,也就同意将作者写成刘春华,后来又因经常有人寄钱请他买《毛主席去安源》印刷品、毛主席语录、毛主席像章、甚至糖、肥皂等,学生证上名字不是“刘春华”,上邮局领钱总要先到院办公室盖章,十分麻烦,负责的老师就给他办了个“刘春华”的学生证,以后他无可奈何也就将错就错逐渐使用“刘春华”这个名字。

| 上一页 | 下一页 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!