劇作家汪曾祺先生的筆似有神力,寫什麼,什麼都精彩,僅那本《蘆蕩火種》,就把當時的九州四野搞得風風火火,高潮不斷。他還寫小說寫詩,一寫,又佳作聯翩。僅那篇不過一萬兩千字的《受戒》,寫小和尚明海和村女小英子的初戀,就讓多少讀者深深感受到塵世間真美的存在,從此進廟步庵的目光好像都清純了許多。

寫作余暇,汪先生做什麼呢?唱京劇,哼昆曲,韻味十足。興致好時,也作書畫。其書畫,簡潔明快,遣興自娛,頗見文人書畫氣息。他畫畫,不慣設色,以素淨為主。想著畫什麼,順手裁張宣紙,就著案頭筆墨,隨心所欲地涂抹一番。畫完,落款,鈐印,歪著頭,近看遠觀,然后一笑,起身往客人多的桌邊坐下閑聊,再不管剛才大作的去向,洒脫得很。

筆者見過汪先生作書畫,他間時談笑,想畫就畫,不想畫就閑聊,不像某些“大師”拿捏端譜,弄得一旁伺候的諸位心驚膽戰、手足無措。汪先生儒雅如如,觀者輕鬆,大家融融洽洽,一如取涼於扇,不若清風自來,氣氛自然溫馨乃爾。

聽汪先生說,他從小喜歡舞文弄墨,對書畫天生有親和力,這是“內因”。“外因”有二,一是受他畫家父親的影響,相信人對物若有感觸,可以怡情筆墨於紙,心照通靈﹔二是自己人生坎坷,經常居無定處,巧了,無論在哪兒,偏偏都跟畫畫連在一起。年幼在家,跟著父親畫畫刻印﹔上學,幾位老師都愛畫,自己也跟著畫花草魚虫。當“右派”時去沙嶺子勞動,蒔種葡萄,就畫葡萄。在沽源馬鈴薯研究站,就畫馬鈴薯,畫過馬鈴薯的《圖譜》,品種有百十來種之多,堪稱“馬鈴薯圖譜之最”。后來種口蘑,又畫《口蘑圖譜》……反正隻要想畫,伸手又能抓著筆墨紙硯的話,必定揮洒一番。最困難時,沒有書畫印章,怎麼辦?弄點紅顏色,自己畫印章,聊以補白,盡興而已。沽源,原清代傳遞軍書公文的驛站,又稱軍台,是西北道二十九處軍台的首站,在張家口東北,兩三毛錢能買一大碗牛肉面的地方。清代官員犯了罪,敕令“發往軍台效力”,多半從這兒開始流放之旅。汪先生畫馬鈴薯《圖譜》時,就用紅顏色畫過“軍台效力”“塞外山藥”等閑章,調侃遣興,自得其樂。

書畫評論家素有“文人畫鈐印紛雜”的議論,但文人汪先生的書畫,從不亂鈐閑章。書房案頭常備“人書俱老”和“嶺上多白雲”等朱文閑章,有時取出一二,在剛畫好的畫上比試比試,想想又放下不用,自個兒一樂。問何故,答曰:“我一向反對‘插隊’,圖章也隨我。不合適,絕不亂插,還是順其自然的好。”汪先生是高郵人,他說的“插隊”,即排隊不按先后順序的強行插入,北方人叫“加塞兒”。書畫閑章本作點綴,如果印語精警又鈐印位置恰當,可收嶄然點醒之妙。倘若鈐蓋不到位,橫蓋豎插,滿幅落花,效果適得其反,亦是添亂。汪先生不亂鈐印,取決於他崇尚清雅朴素的審美眼光,足見其高明。

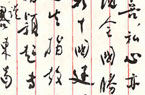

汪先生寫書法作品,很隨意,沒這樣那樣繁瑣的講究,隻要“詞兒好”。逢著精彩的聯語或詩文,情緒上來便手痒,說“這等美妙詩文,不寫,簡直就是‘浪費’”。汪先生本有散仙風度,書擅行草,雖然走的是傳統帖學路子,但師古習法從不肯規循一家。其書內斂外展,清氣洋溢,縱筆走中鋒,持正瘦勁,也瀟洒不拘,毫無黏滯,頗有仙風道骨。問其學書來路,答“一路風景甚佳,目不暇接,何須追究”﹔見其大字,撇捺舒展如猗猗舞袖,問“可否得力山谷(黃庭堅)行草”,答“也不盡然”﹔問“何時寫作,何時書畫”,答“都是自由職業,各不相干,隨遇而安,統屬自願”。問“如何創作易得書畫佳作”,答“自家順眼的,都是佳作。若有好酒助興,情緒飽滿,寫美妙詩文,通常揮毫即得。若電話打擾,俗客叩門,掃興敗興,縱古墨佳紙,也一幅不成”。

汪先生說他冠名作家,其實稍有閑暇特喜歡做的事就是寫字畫畫,寫畫得意時,無異於作得好詩文,一樣手之舞之足之蹈之。書畫耕耘的慘淡經營,在汪先生那裡,都有慰藉身心的別樣歡樂。他曾對筆者說:“我是文人,你是詩人,咱們搞書畫,沒有專業當行的壓力。從事藝術,追求閑適,不就是一個輕鬆瀟洒嗎?功夫要下,技巧要講,但心態要閑適,無意為佳。碰巧有幸,藝事有成,添個樂子而已。那是天賜。反正一句話,成亦樂,不成亦樂,隨便隨便。”

筆者最欣賞他畫上的題款,那種文雅,那份率真,可親可愛得感人至深。例如他本欲寫楊萬裡“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上頭”詩意,先突兀揮筆,畫了一柄白荷初苞,正想下筆畫蜻蜓,因午時腹飢,停筆去廚間燒水,爐火不急,水遲遲不開,便轉身回來,畫小蜻蜓方振翅離去,題“一九八四年三月十日午,煮面條,等水開作此”。汪先生說“我在等水,小蜻蜓等我,等得不耐煩了,飛走了”。聽夫子自道,覺得情景俱活靈活現,信非大作手不得有此雅趣,信非真性情人亦不得有此童心。現在畫家寫畫楊萬裡此句,幾成模式,都畫小蜻蜓站立荷苞,呆呆的,千畫一律,觀者審美疲勞,難免要掉頭冷去。看汪先生這幅《蜻蜓小荷》,筆墨極簡,趣味涵泳,真讓觀者大開眼界。

汪先生畫蘭草,題“吳帶當風”﹔畫竹,題“胸無成竹”﹔畫紫藤,題“有絛皆曲,無瓣不垂”﹔畫凌霄花,題“凌霄不附樹,獨立自凌霄”﹔畫秋荷,題“殘荷不為雨聲留”﹔畫白牡丹兩枝,題“玉茗堂前朝復暮,傷心誰續牡丹亭”﹔畫青菜白蒜,題“南人不解食蒜”,皆畫趣盎然,語堪深味。有次在軍事博物館書畫院參加京城書畫家公益筆會,會后席間書畫家閑聊,筆者談及汪先生的國畫小品,又用了“可親可愛”四字,大畫家湯文選先生問“何以‘可親可愛’”,筆者遂略述數例,舉座服之,湯先生笑道:“確實可親可愛。只是汪先生低調不宣,畫人大都不知……”

大約是壬申(1992)年初,《中國作家》擬發作家書畫,選刊了汪先生一幅畫,邀請他寫幾句有關“作家畫”的話。汪先生寫了一首五言古風:“我有一好處,平生不整人。寫作頗勤快,人間送小溫。或時有佳興,伸紙畫芳春。草花隨目見,魚鳥略似真。唯求俗可耐,寧計故為新。隻可自怡悅,不堪持贈君。君若亦歡喜,攜歸盡一樽。”此詩配畫,真摯如同老友對面話語,親切動人。詩結尾有兩句借用了南朝齊梁隱士陶弘景《詔問山中何所有》的名句:“山中何所有?嶺上多白雲。隻可自怡悅,不堪持贈君。”汪先生一向對這位才學富贍、不媚權貴並恥與丑俗同流的學者由衷佩服,特別喜愛這首小詩,常用的朱文閑章“嶺上多白雲”印語即出於此。他說“一個人一輩子留下這四句詩,也就可以不朽了。我的畫,不過是一片白雲而已”。丙子(1996年)年冬,汪先生曾以行草橫幅書72歲所作《歲交春》七律,引首即鈐著“嶺上多白雲”小章。筆者請教“何以在古稀感懷的吟墨上選用此印”,先生說“休得小看這五個字,個中大有清氣清骨”。

1992年中央電視台舉辦“首屆‘漢語風’外國人學漢語知識競賽”期間,逢著憩場,我們年輕一點的評委都喜歡圍著汪先生和袁世海先生閑聊。二位不但妙語連珠,而且識見非同尋常。當時有位非洲學生用毛筆書寫了“先易后難”小條幅,拿來給評委看,袁老先生見“易”字中間橫筆過長,立即指出“易”字書寫有誤。那學生回頭問汪先生,汪先生笑道:“你問誰都一樣,‘易’字中間橫筆不能寫長。”這學生很快從書包裡翻出一頁書法作品的復印件,說“這是中國大書法家寫的,瞧這‘易’字”。原來他寫的錯字還頗有來頭,大家正不知說什麼好,汪先生侃然道:“書法家無論大小,不管是誰,寫錯都是錯。你跟著他這樣寫,也是錯。懂嗎?因為你寫的不是‘易’,是‘昜’(音陽),那是‘太陽’的古寫字!”

指出“易”字寫錯,眼光﹔說“不管是誰,寫錯都是錯”,識見﹔能說出“昜”字是“太陽”的古寫字,就遠非一般的眼光和識見了。“昜”字隻見於甲骨文和金文等古器,今已罕用。連當今書法家都未必盡知的“昜”,汪先生能脫口道出,令筆者肅然起敬。電鈴聲響,大家陸續進場。袁老先生說:“有件事總想不明白。這演員上台演戲唱歌,要念了別字錯字,那還了得!怎麼經常看見書法家寫錯字懸挂廳堂,也沒人管呢?”旁邊一位評委插話:“您老沒聽說‘大師筆下無錯字’嗎?”汪先生笑道:“什麼‘大師筆下無錯字’?那是為寫錯字打馬虎眼兒的欺世之談!老出錯,還能算大師嗎!”

汪先生喜歡畫鬆鼠葡萄,有一幅畫,印象極深。1957年,戴著“右派”帽子的汪先生被遣送張家口改造思想,曾在多處農場苗圃轉輾勞動過。26年后,汪先生回憶往事,畫了一幅《鬆鼠葡萄圖》,題款:“曾在張家口沙嶺子葡萄園勞動三年。1982年再往,葡萄老株俱已伐去矣。”昔日勞動時經歷多少磨難坎坷,畫中不可得見,畫中那正欲縱身一跳的小鬆鼠和晶瑩碧透的兩串葡萄,無疑記錄了沙嶺子勞動期間美好的記憶。人生一世不可能記住所有撞擊或蝕刻過心扉的瞬間,即便沙嶺子不再回去,即便葡萄老株俱已伐去,再也難覓根株殘留的痕跡,但忘記那段生涯的苦澀,肯定不可能比忘懷歡樂容易。汪先生不是失憶者,他寧可記住那些可愛的小鬆鼠和酸甜的青葡萄,其胸界真無芥蒂。在這前一年,他與友人游湖南桃花源,援筆畫菊,題過“紅桃曾照秦時月,黃菊重開陶令花。大亂十年成一夢,與君安坐吃擂茶”。全詩用今昔對舉,“曾照”與“重開”,春桃秋菊,衰盛枯榮,借典﹔又“十年一夢”與今朝“安坐吃茶”,悲喜相照,多少感慨!“我們有過各種創傷,但我們今天應該快活”(汪曾祺語)。那痛定之后的淡定,應是吾國現代文人的大氣。往事確實並不如煙,但如煙的往事中畢竟有過人生路上的愛恨交織,悲喜相隨,所以每當面對飽經滄桑,承受過無端是是非非,如汪曾祺先生這樣的可敬長者時,望著他們蕭疏的白發和坦蕩的笑容,筆者都會思考一個問題,是樂觀和寬容支撐了希望,還是希望支撐了樂觀和寬容?或許吾國文人的清襟清骨,寵辱難忍,更在乎人格的威儀和是非的公正,隻要大義大愛惟是,山河長在,就可以隨遇而安,就總會有夢,可能有的夢在痛苦滴血的那天結束時,有的夢卻在那天鳳凰涅槃了。

汪先生搬出“一伸腿都能踢著人”的大雜院,是在改革開放之后。當時搬進了蒲黃榆小區,與古文字學家大康(康殷)先生樓房毗鄰,用大康的話說“平時咱倆都各自在家趴窩,一東一西,見面不多,都以筆耕為生,都喜好書畫,都不會整人,所以這輩子盡挨小人擠兌……”

1997年5月16日汪先生逝世,文化界都為痛失大才慟惋不已,大康正在病中,當筆者將噩耗告訴他時,他潸然哀嘆:“又一個老哥兒們走了。沈從文先走,現在他的學生汪曾祺也隨著去了,他們都吃過太多不該吃的苦。咱們不是號稱五千年的文化大國、禮儀之邦嗎?咋這麼多人才活得橫豎都不順呢!本想給汪先生刻方印章的,詞兒都想好了,‘曾經滄海’,沒承想……”不久,汪先生的女兒汪朝找筆者為他父親書寫墓碑,筆者立即推薦大康,認為他才是最佳人選。后來汪朝拜訪了大康,他抱病為汪先生夫婦書寫了墓碑。

兩年后,大康也駕鶴西去。如今,大康正楷書寫的“高郵汪曾祺之墓”那尊碑石,依然在汪先生墓前靜靜地立著。一墓一碑,猶如老哥兒倆席地鬆陰,默默相守,縱往時逝矣,猶可冥心神契,惺惺相惜相欽。

汪先生遠行已逾十八年,清明將近,燈下回思,恰合汪先生聯語“往事回思如細雨﹔舊書重讀似春潮”的情景,看著他為筆者畫的那幅蘭花,恍如昨日,喟然緬懷,不妨截句為題,援筆記之。

(作者為詩人、書法家)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!