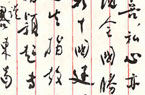

前些天,看到兩位知名畫家在題款時,將年款“乙未”寫成“巳未”和“己未”,讓人大跌眼鏡。筆者認為這不是誤寫,而是不懂傳統紀年法。十天干、十二地支搭配六十年一甲子的輪回,不是太復雜,讀書少或不懂這個傳統,上網查查總不太難吧?不懂常識出差錯還可理解,而漫不經心導致的錯誤則會鬧笑話。某軍旅書法家發表在專業報刊上的書作《桃花源記》,首句“晉太元中,武陵人捕魚為業”中,將“太元”誤為“太原”。“太元”系東晉孝武帝司馬曜年號,這裡的年號變地名,意思相差了十萬八千裡。

有的書寫錯誤凸顯出創作者文史知識和書寫規范的欠缺。記得多年前的一個畫展,某位畫家的作品《包谷林》獲獎了。畫其實還不錯,但題目有些問題。“包谷”一般指成為糧食的苞米、玉米棒子,還是庄稼的植株則用“苞谷”更妥。2013年,筆者收到香港某會議的邀請函,收件人是“範美俊”。其實,姓氏的“范”字,不能是示范、模范之意才能繁寫的“範”。我把參會申請送審,學中文出身的領導問:“會不會是詐騙?”

光說別人不太厚道,筆者自己也常鬧錯別字。2004年,筆者所發的一篇論文中將腳注中的“徐悲鴻”三字誤作同聲母的“細胞核”,該文還被全文轉載過,造成謬種流傳,至今仍覺得如芒在背、欲去之而后快。2014年夏,筆者在創作包拯詩《書端州郡齋壁》的書作時,第一次書寫將“秀干終成棟,精鋼不作鉤”句中的“秀干”寫成“秀才”,完全沒注意到與“精鋼”兩字的音、意對仗。后來,在電腦上的繁體字轉換上又出錯了。“干”有名詞、動詞、形容詞、副詞等用法,而且還是姓氏,意思千差萬別。此句中的“干”為樹干之意,並不能繁寫成“乾”。唉,一個簡體字的轉換,平添不少痛苦!

顯然,目前書畫界的錯別字現象或漢字不規范使用情況,可謂呈“無錯不成書”趨勢,遠不止上述例子。比如,當年“撼祖國強盛”的錦旗就熱鬧了一番。最近,微信上有自右而左書寫的匾額“勤能補拙”,被從左到右讀為“杜甫能動”。而某人題詞“九球天后”僅四字就錯倆,寫成了“玖球天後”並被網友讀為“環球大嫂”,頗具戲謔味道。

為何會出現這種情況?從大環境看,傳統漢字文化在現代社會中的傳承失序以及時下字體簡繁混用是其客觀原因。從創作者角度看,時下的書畫家大都覺得繁體字與傳統文化血脈更近而自覺加以使用,有些簡化字因筆畫少或形式感不強,而被代之以繁字體或異體字,而在簡繁轉換時,錯字現象就難免。就讀者而言,平常讀書上網接觸的多是從上到下、從左到右的宋體等規范簡體字,當面對不熟悉的篆書、草書、章草等字體和豎式書寫章法的作品時,加之藝術家對文字處理的不同個性,別說普通觀眾,就是業內專家識讀也會有難度。某書法入國展的獲獎作品,用草寫的民間簡書,密密麻麻地抄寫舊《人民日報》一篇報道,而題款則抄錄了孫過庭《書譜》的不少文字。雖感覺兩者的內容關系不大,但字體、章法有些特點,筆法也絕非時下展廳中流行的“二王”風或淪為魔道的“偽二王”風,這類書作的獲獎也就可以理解。畢竟,在數萬人投稿的國展上,評委在相當短的時間內隻能整體地看看章法、筆法等特點,對一幅數千字的草書作品,內容是否有錯訛、漏字等情況則無法顧及。

筆者手上有一些“文革”時期出版的著作,或許是在嚴苛的政治氣氛下這些書籍很難發現錯別字。而如今,甚至書法家、文化名人對文字也缺乏應有的敬畏之心,因“任性”書寫鬧錯別字的情況常有發生。如果還不太當回事,就不應該了。寫錯字在所難免,重要的是要知錯能改並加強學習。據說,書協近來已意識到書寫中的錯字之風對書法藝術的傷害,而且措施嚴格:字寫錯了,展覽一票否決。這絕對是一個好消息,畢竟,書法家並非影視劇中帥氣的藝術家那樣,並不需要讀書和研究,拿起筆來就龍飛鳳舞。當然,書寫也得敬畏觀眾,多年后世間“天書”遍布,似乎也不太好。

(作者為四川大學錦城學院教授)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!