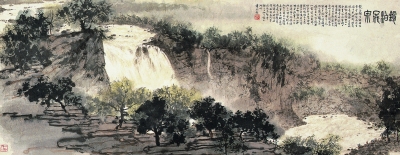

鏡泊飛泉(國畫) 1961年 傅抱石

梅花山圖(國畫) 1960年 傅抱石

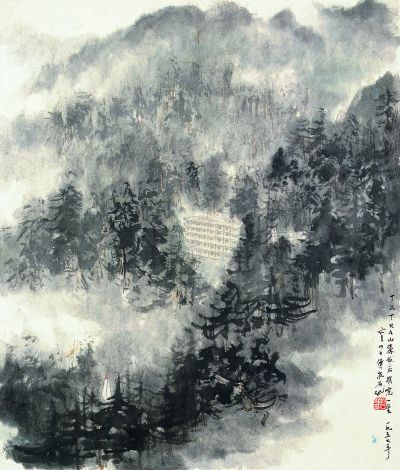

山麓飯店推窗一望(國畫) 1957年 傅抱石

延安(國畫) 1964年 傅抱石

吳為山

編者按:

在中國畫領域,“寫生”是一個常議常新的話題。一方面,須秉承傳統,“外師造化,中得心源”﹔另一方面,如何將採風寫生成果轉化為具有獨特藝術語言的創作,也在考量每一位藝術家。本期選擇了山水、花鳥、人物三個不同科目,既包括“兩萬三千裡寫生”的20世紀美術大家傅抱石的寫生作品,也呈現活躍在專業創作領域的畫院學術帶頭人張偉民、王學輝、陳爭的作品與創作理念,以期引起更廣范圍的討論。

一部美術史是由美術家及其作品所寫就,而美術家所處的社會文化環境,則是影響其創作的重要因素。當我們回眸歷史,不難看出,那一個個代表時代的大師宛如一座座裡程碑,鋪開了美術發展的歷程,他們在時代的節點上,以自己的思想、情感、探索、創新體現了其不可取代的價值。

我們研究美術史,最為直接的是從研究上述具有標志性、典范意義的大師入手,從作品的圖式到內容,從時代背景到自然地理,從藝術家個性到民族文化的集體精神……由此,我們將會在一個廣闊而深遠的文化時空來審視藝術現象,在比較中確立藝術家的歷史坐標,為承前啟后的藝術生態而書寫史章。

20世紀50年代,社會偉大的變革給中國帶來了萬千氣象,也為廣大美術工作者的創新從思想上找到了源泉,在人物畫、山水畫方面尤為突出的是,如何將傳統的技法匯入新時代、新生活、新山河、新審美的藝術創作中。就山水畫而論,深厚傳統所積澱的皴、擦、點、染等技法不僅是歷代畫家在觀察、體悟、表現自然中的集體智慧,也滲透了中國傳統的哲學、宗教、詩學,它是人文、山水精神的形象表征。從畫工之“工”,從文人之“文”,從能品、神品到逸品,中國繪畫建構了寬泛而謹嚴的創作與審美體系。然而,“筆墨當隨時代”,社會主義建設的蓬勃景象和黨的文藝方針的引領,使藝術家們自覺深入農村,走進工廠,以現實主義的創作原則來表現生活。而最為根本的方式是“寫生”。這為藝術家提出了新的課題,即:融古人之程式於對景寫實之中,在古法洋溢新的生命氣息之時,筆墨也折射著傳統的意韻。

傅抱石正是在這歷史交匯點上的一位大師。

抱石先生深厚而博大的文化修養,對時代精神深刻而敏銳的感悟,與生俱來的靈敏而豪放的天才之性,是他在自然面前能頃刻間頓生靈感,調動一切知識積累,從容揮毫,落墨成“大象”的獨特素質。在他的世界裡,原始意象、晉唐風范、宋元高境與江南絲柳、山峽煙雲、天池林海,在時間和空間上形成朦朧的交錯﹔王希孟、董源、范寬、米南宮、黃公望、石濤冥冥之中與他對話。

抱石先生於1950年至1962年的12年間,畫南京、畫東歐風光,畫革命聖地韶山,對河南、四川、陝西等六省進行二萬三千裡寫生,在浙江、江西旅行寫生,搜盡奇峰,創造性地表現了古法中未曾表現過的哥特式建筑、水電水壩工地、歐洲城市廣場、煤都等等。這些題材中的理性線條和空間透視,被有秩序地精妙刻畫,令人嘆為觀止的是皆統一於“往往醉后”的浪漫主義的天才表現中。他提出“游、悟、記、寫”四字訣,既是對繪畫過程的總結,也反映了畫家主體意識在創作中的能動作用。他畫飛泉,若九天銀河﹔畫林海,則蒼茫渾然﹔畫群峰,山舞銀蛇﹔在天地交接、乾坤氣動的筆墨表現中,激活了“披麻皴”“潑墨”等傳統技法,形成水墨色一體的“抱石皴”“傅家山”,這恰恰是文化自信和精神自在所建構的藝術本體。天與人於此成為心與象的視覺表達。所謂“創新”,非僅囿於題材、內容,亦非唯筆墨,乃在於形式之於內容、技法之於題材的創造性表現。當然,這“表現”深深烙上時代的印痕,成為藝術家風格的標志。

傅抱石,一位獨步畫史、獨樹一幟的天才,其藝術不可模仿。那詩酒風流、揮洒淋漓、文意浩蕩、真宰上訴的畫作是20世紀留給歷史最為珍貴的文化財富之一。

中國美術館有幸得到南京博物院院長龔良先生鼎力支持,從院藏380余件傅抱石作品中精選80件寫生作品展示於此,成為2015年中國美術館“弘揚中國精神”系列展覽的開篇之展。相信它不僅會給廣大觀眾帶來藝術美的享受,更對我們今天的藝術工作者如何在生活和大自然中吸取養分、獲得靈感而創作出不負時代的力作有啟迪作用。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!