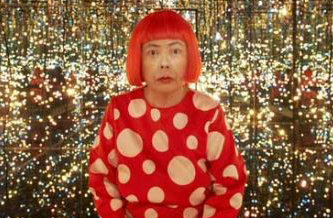

考古人員在清理古城址中集中發現的人頭骨。(受訪者供圖)

■記者 劉虎

陝西神木發現我國史前最大城址,史書中尚未找到針對性的文字記載。

因發掘工作浩大,可能耗時十數年或數十年。

這座碩大無比的史前古城正在改寫中國上古史及中華文明的起源。

神木縣位於黃河中游、長城沿線﹔境內丘陵密布,溝壑縱橫﹔草灘綿延,沙梁翻滾﹔是一塊荒涼貧瘠的土地,歷史上多次發生過戰爭,狼煙四起,隻有飢民逃荒,不見富戶榮歸故裡。

因此,盡管它是陝西省最大的縣,總面積7706平方公裡,但卻人煙稀少。

直到二十多年前勘探人員在這裡找到了世界級的“神府-東勝”煤田,滾滾煤海才讓神木人過上了富裕生活。

要說這裡有一座我國史前時期最大的古城,似乎像是一個笑話。

不過,若是你來到黃河支流禿尾河及其支流洞川溝交匯處的山梁頂部實地,看到已經清理發掘出的一個面朝東方、居高臨下、位置險要、佔地2500平方米的城門遺址,大概就要扭轉看法了。

2011年由省、市、縣三家文博機構組成聯合考古隊,對石?遺址進行了區域系統調查,發現了一處規模宏大的石砌城址。

2012年,經國家文物局批准,正式對石?遺址進行了重點發掘及復查,並確認了石?城址由“皇城台”、內城、外城組成。

內城牆體殘長2千米,面積約235萬平方米﹔外城牆體殘長2.84千米,面積約420萬平方米。其規模遠大於年代相近的浙江良渚遺址(300多萬平方米)和山西陶寺遺址(270萬平方米),是目前所知我國規模最大的新石器晚期城址。

“華夏第一門”

發掘工作從2012年5月至11月。主持發掘的陝西省考古研究院院長助理孫周勇說,為了弄清楚石?城址到底建於何年代,考古隊當年重點發掘東門。

這是我國迄今考古發掘的最早石城門,其結構異常復雜。發掘顯示:它主要由“外瓮城”、兩座包石夯土墩台、曲尺形“內瓮城”“門塾”等部分組成,這些設施以寬約9米的“『”形門道連接,總面積約2500平方米。

東門遺址屬於整座城的地勢最高處。石牆牆體寬約2.5米,保存最好處高出龍山晚期地面4米。整個外城的東南角與其相連,地勢開闊,位置險要,堪稱整個古城的樞紐地帶。

曾在考古現場考察過的四川省考古研究院院長高大倫認為,從總體上講,石?古城打破了中國夯土筑城的傳統認知,其東門遺址無疑是目前考古發掘所見最早的石城門,其功能和結構的復雜性尚有待探討,其在黃河文明史、甚至人類文明史上的意義都是難以估量的,在中華文化史上的地位堪稱“華夏第一門”。

48個人頭骨

此次考古發掘,首次考古發現7件玉器,其中完整的6件,主要是玉鏟、玉璜等,最長的玉鏟有18厘米長。

不過,這些玉器出土的地點都十分奇特———在城牆裡。

石?考古隊隊員邵晶此前聽當地老鄉講,上世紀九十年代開始,大批玉器流散出來,出土的地點是就石頭牆裡面。“我們當時還有些懷疑。后來發掘証實老鄉說的是對的,我們這些玉器出土有兩種情況,一種是在傾斜的石牆裡面,第二種就是在倒塌的石牆堆積裡面。”

考古隊認為,這也為流散在海內外的石?玉器找到了確切的時代依據和文化背景,証實其有4000年歷史。

考古中另一個出乎意料的發現,是遺址下層地面下出土了48個人頭骨———考古隊找到了集中埋置人頭骨的遺跡兩處。

這兩處人頭骨擺放方式似有一定規律,但沒有明顯的挖坑放置跡象,每處各有24個頭骨。

經初步鑒定,這些頭骨以年輕女性居多,部分頭骨有明顯的砍斫痕跡,個別還有灼燒跡象。考古人員推測:這些頭骨可能用於4300年前城牆修建時的奠基或祭祀活動。

改寫中華文明的起源

2012年10月,中國考古學會、國家文物局、陝西省文物局、中國社科院考古研究所、國家博物館等40余位考古專家,對神木縣石?遺址發掘現場進行了聯合考察。

“我看了以后感覺十分震撼!”中國考古學會理事長張忠培先生認為,該遺址的價值不是今天就能完全認識到位的。河套地區規模最大的石頭城、用玉器來表現文化、黃河腹地二裡頭文化之外另一個重要遺址,這些都足以體現了遺址的重要性。

著名考古學家李伯謙先生認為,石?遺址的發現,為中國文明起源形成的多元性和發展過程提供了全新的研究資料。

陝西省考古研究院認為,這4000多年前的史前最大城址,門址、石城牆、墩台、“門塾”、內外“瓮城”等重要遺跡體量巨大、結構復雜、構筑技術先進﹔初步認定石?城址最早當修建於龍山中期或略晚,興盛於龍山晚期,夏時期毀棄,屬於我國北方地區一個超大型中心聚落。

記者對話三位考古學家

“這古城,我們有太多不知道”

●對話人物:

陝西省考古研究院院長助理、神木石?遺址考古隊領隊 孫周勇

陝西省考古研究院研究員、商周研究部前部長 張天恩

中國社會科學院考古所研究員、夏商周考古研究室主任兼二裡頭工作隊隊長 許宏

玉器是有意埋進城牆裡的

記者:石?遺址的發現比較久了。為什麼選擇在2012年啟動發掘?

張天恩:2011年對遺址做了一個全面的勘查,發現這個城非常大,400多萬平方米,龍山時期最大的城。過去文物普查的時候知道有城,但並沒有想到規模有這麼大,沒有引起足夠的重視。發現后,2012年就動工了。

記者:發掘出的玉器是建城時埋進牆裡去的嗎?還是后面放進去的?

孫周勇:具體原因目前還不能解釋,但可以講我們觀察到的現象。玉器是有意埋藏進去的,在修建過程中。這個很難理解,很可能是跟祭祀禮儀宗教活動有關。

記者:埋那麼多人的頭骨也跟祭祀有關?

孫周勇:對,應該也跟造城時的祭祀有關。這座城,証實在公元前2000年-2500年的時候,北方有一個很大的集團中心。至於它是誰的,我們還沒法說。過去,我們以為北方不是那麼發達,是蠻荒之地。但現在,知道那時有類似現在有北京、有西安、有廣州這樣的格局。

它存在於華夏形成之前

記者:現在知道這座城有幾個城門?

孫周勇:內城和外城各有東城門,其他的不好確定。外城的東城門在全城最高處,有防御性的作用,便於瞭望觀察。

記者:在石?古城存續期間,那塊土地屬於誰的勢力范圍?是不是華夏之域?

許宏:沒有文字記載,不知道是哪個邦國的。石?城址應該是一處區域性的中心吧。

孫周勇:它存在於華夏形成之前,也不在后來華夏的區域。

張天恩:它屬於哪個部族,沒有說法,找不到記載———我翻的所有的書上都沒有。這個考古應該是中國北方地區文明最重要的發現。

記者:如此宏大的規模,您認為它可能是一個什麼樣的城市?是不是一座都城?

孫周勇:“都城”的概念,那時不一定有。我傾向於酋幫,就是部落,大的集團,這個城址是大的勢力范圍控制的一個中心。

許宏:石?是當時那一帶最大的城址,如有都城,它就應該是。

張天恩:地域性都城,相當於中原地區夏朝的都城。它就是龍山時期最大的城。

記者:古城廢棄原因是什麼?

張天恩:也許是因為戰爭,或者是人類活動中心的轉移,又或者是因為氣候環境改變得很惡劣,越來越冷,不適宜人的居住。現在文獻一點線索都沒有,期待靠發掘來解決,找到更合理的說法。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間