關於中國畫用筆——讀書隨感

(一)

用筆是中國畫最基本的構成因素、是最本質的東西,古人有“神採生於用筆”之說。清人方士蔗講:“山川草木、造化自然,此實境也。以心造境,以手運心,此虛境也,虛而為實,是在筆墨中”。他的這幾句話概括了整個的中國繪畫精神。中國畫是將自然造化和人的心境、情感用筆墨體現出來,完成一種藝術的轉換,變成一種藝術形式。有了用筆,中國畫才能如石濤所說的“畫於山則靈之、畫於水則動之、畫於林則生之、畫於人則逸之”。是用筆賦予自然以生命。因此古人總結說“丘壑之妙,勾勒之妙也”。也就是用筆之妙。

荊浩在講吳道子的畫時曾說:“吳道子筆勝於象,骨氣自高”。這裡所講的是內容與形式的關系,在藝術上,形式要高於內容,藝術才能久遠,比如一幅山水畫,僅僅表現了山川,而筆墨上沒有什麼價值,一定不是什麼一件好作品,僅有內容,而形式上無力量,藝術將無生命力。畫山水畫,山川要為筆墨服務,而不是筆墨為山川服務。同時,中國畫是起於,最終將歸於用筆。

清代畫家龔賢在其課徒稿中提到畫家四要,第一條“用筆要古”。我理解其中的含義,一是要向前人學習,吸收前人的精華,二是要純正、地道。其中最重要的是向前人學習,不斷地學習前人的經驗,才能營養豐富,拒絕吸收營養,藝術就會枯萎。黃賓虹先生也談到:“章法屢變,筆墨不移”。講的也是這個道理。事物有可變因素和不可變因素,任何事物都一樣,什麼都變,那麼這個事物就不存在了,不變的東西保持事物的存在和穩定,變是使事物發展。用筆是中國畫的不變因素,沒有用筆就不是中國畫了。龔賢又補充說:“用筆要健”。這裡面又包含著兩層意思,一是用筆的力度,既六法中的骨法用筆,同時又有精神方面的內容,健康的人包括身體和心理兩方面的內容。因此用筆包含著技術性和人文精神。

清人沈宗騫作《芥舟學畫編》,其文立論精深、慎密,文辭神採飛揚,其卷一、卷二論山水,其中有一篇轉談用筆。文中說:“昔人謂‘筆力能扛鼎’言其氣之沉著也,凡下筆當以氣為主,氣到便是力到,下筆便若筆中有物,所謂下筆有神者此也”。此句言下筆應有豐富之內含,現在人用筆往往筆中無物。沈氏又談用筆應“出之於自然,運之於優游,無跋扈飛揚之躁率,有沉著痛快之精能,如劍繡土花,中含堅質,鼎包翠碧,外耀光華,此能盡筆之剛德者也”。用筆自然流暢無浮躁而又沉著痛快,如同寶劍生象花一樣的鏽斑,中間卻是堅實的質地,鼎被綠色的鏽包著,閃耀著光華,十分形象而又貼切地道出了筆力剛勁的感受和道理。“既百出以盡致,復萬變以隨機,恍惚無常,似驚蛇之入春草,翩翩有態,儼舞燕之掠平池。揚天外游絲,未足方其逸﹔舞窗間飛絮,不得比其輕。方似去而忽來,乍欲行而若止。既蠕蠕而欲動,且冉冉以將飛,此能盡筆之柔德者也。二美能全,固稱成德”。非常豐富,生動的語言表達了筆性柔和的最高標准。這兩段話充分地展現了中國畫用筆的豐富表現力和用筆的剛與柔給人帶來的豐富的感受和無限的想象力。用筆,體現了人的性靈、修養和功夫,這些都可以在一根線中自然而然地流露出來,明白人一眼就可以看得出。清人張庚在《浦江論畫、論性情》中對元四家的人和畫有一段很精辟的評價:“大痴為人坦易而洒落,故其畫平淡而沖濡,在諸家最醇﹔梅花道人孤高而清介,故其畫危聳而英俊﹔倪雲林則一味絕俗,故其畫蕭遠峭逸,刊盡雕華﹔若王叔明來免貪榮附熱,故其畫近於躁﹔趙文敏大節不惜,故書畫皆嫵媚而帶俗氣﹔若徐幼文之廉潔雅尚,陸天游,方方壺之超然物外,宜其超脫絕塵不囿於畦畛也。《紀》雲:“德成而上、藝成而下,其是之謂乎?”人們在觀賞藝術品的同時可以體悟人生,人的境界,這正是中國畫的高級之處,從畫家的角度講,畫中國畫與其說是一種表現,不如說是一種寄托,是一種生活方式,他將自己的生命、情感、追求寄托在一筆一墨之中。因此,過去的文人把做人看的非常之重要,人品不高,畫品自然不會高,所以才有桺公權的“心正才能筆正”。筆墨可以表達人的心靈和性情,同時它又有質量高低之分,僅靠靈性作畫是不夠的,需要多年的修煉。黃賓虹稱他練筆數十年無一日間斷,“非朝夕作畫可謂不間斷,要每日練筆力,而筆筆合乎規律之中,久而久之方得超出規律之外”。沒有長時間的修煉,就不可能達到高質量的藝術水准。

古人雲“學畫必在讀書,方知用筆”。中國畫用筆的主要內容是從書中來的。歷史上一個時代的書法傾向對繪畫的用筆有很大的影響,如唐宋繪畫、楷書入畫,用筆注重提按,轉折比較方硬,元人一變,行書入畫,行筆疏放飄逸,明人曾有草書入畫者如徐青藤等。董其昌提出,以草隸奇字入畫,追求一種古朴和奇趣,清末碑學大興,篆書,金石入畫,如金農、吳昌碩,以及齊白石等。由此可見書和畫的不可分。書法理論、書法的審美要求、書法的規則都深刻地影響著中國畫的用筆,使中國畫保持著一種文人書卷氣,保持著和中國文化內在的血肉聯系。

宋代畫家郭熙著有“林泉高致”。他是畫家兼畫論家,因此既有理論家的思維,又有豐富的創作經驗和實踐。此文為當時山水畫的實踐作了總結,在畫論史上極有價值。在談論作畫狀態時他講:“凡一境之畫,不以大小多少,必須注精以一之﹔不精,則神不專。必神與俱成之,神不與俱成,則精不明,必嚴重以肅之﹔不嚴則思不深……”。所謂“注精以一之”就是要精神完全集中到作畫上面的一種精神狀態,不這樣,則作者的精神無法注入筆端,精神不注入,作品將缺乏神採。必須把全部精力都用在上面,不這樣,作品將沒有力量和深度,要有一種嚴肅的認真的態度,如何達到這種狀態呢?郭熙之子郭恩在這段話的后面記述了其父作畫時的情況,作為注釋:“凡落筆之日,必明窗淨幾,焚香左右,精筆妙墨,盥手滌硯,如見大賓,必神閑意定,然后為之”。神閑意定,將心靜下來是作畫一個非常重要的基本功,也需要長時間的訓練和培養。郭思接著講:“豈非所謂不敢以輕心挑之者乎,已營之,又徹之,已增之,又潤之,一之可矣,又再之。再之可矣,又復之。每圖必重復始終,如戒嚴敵。然后畢﹔此豈非所謂不敢以慢心忽之者也。所謂天下之事不論大小,例須如此而后有成”。這些都是郭熙向他兒子反復講的,要他“終身奉之,為進修之道”。重復始終,如戒嚴敵,就是要用一種嚴肅的創作態度,不能以輕心挑之,慢心忽之,最終達到“注精以一之”。

(二)

雅與俗

關於繪畫的雅與俗,古人有多種解釋,通常以為腹有詩書可以免俗。如明人王紱講:“要得腹有百十卷書,俾落筆免塵俗耳”。“胸中無幾卷書,筆下有一點塵,便窮年累月,刻畫鏤研,終一匠作耳。”(清六亨咸語)不讀書,窮年累月的畫,也隻能是一匠人。是不是讀書多就不俗呢,清人張庚在《浦江論畫》中講:“趙文敏大節不惜,故書畫皆嫵媚而帶俗氣。”趙孟頫是大學問家,無論書或畫均可稱泰斗、巨匠級,但他以宋宗室而仕元,大節不保,故被認為俗。他認為無氣節、軟弱既俗,不在讀書多少。也有人認為過於精細既俗。董其昌曾洋洋自得的說:“吾畫無一點李成、范寬的俗氣”。李成和范寬都是極杰出的畫家,加上董源,被稱為“三家鼎峙,百代標程”。“三家照耀古今”式的人物,李成被稱為“思清格老,古無其人”《宣和畫譜》似和俗無嫌,董其昌見了范寬的畫時也曾感嘆“宋畫第一”但董其昌是以淡為宗以柔為本,所以他認為畫中有剛硬或精細的俱為俗。董出於他的立場對李成和范寬的評價似有偏見。關於俗還有一些講法,北宋的韓拙的《山水純全集》中講:“作畫之病者眾矣,惟俗病最大,出於淺陋循卑,昧乎格法之大,動作無規,亂推取逸,強務古淡而枯燥,苟從巧密而纏縛,詐為老筆,本非自然。”自身學淺,取法格調不高,用筆無規矩,追求所謂的古淡而枯燥,想達到所謂的巧密,而繁瑣,自稱蒼老,而不自然,如此種種均為俗病。清人鄒一桂的《小山畫譜》講畫忌六氣,“一曰俗氣,如村女涂脂。”大概是修飾的過分,“二曰匠氣,工而無韻﹔三曰火氣,有筆杖而筆鋒太露﹔四曰草氣,粗草過甚,絕少文雅﹔五曰閨格氣,苗條軟弱,全無骨氣﹔六曰蹴黒氣,無知妄作,惡不可耐。”這些都屬俗病一類,歸納以上種種,從文人畫的角度講,應該是文、雅、粗、俗。當然,有人從民間或其他方面、其他藝術形式中吸取營養,追求與文人畫不同的藝術趣味,那就是另當別論了。

虛與實

用筆需有虛有實,一般宋代之前的畫家用筆較實,元代之后的文人畫家,虛多於實。對此,清人惲壽平指出:“用筆時,筆筆實,卻筆筆虛,虛則意靈,靈則無滯,跡不滯則神氣渾然,神氣渾然則天工在矣”。他認為,作品靈動、流暢、神氣渾然、到天工,即神來之筆,畫而意無窮,這些都是用筆虛而產生的,要筆筆虛,才能達到這種境界。惲壽平還提出,實處要虛,“古人用筆,極塞實處,愈見虛靈,今人布置一角,已見繁縟,虛處實則通體靈,愈多而愈不厭,玩此可想昔人慘淡經營之妙”。他在這段話中,還提出了虛處要實,這一點也至關重要,這種辯証關系運用得當,畫才能通體皆靈。

筆與墨

用筆與用墨兩者之間既有區別又有關系,有時又是一件事。清人龔賢講:“墨中見筆法始靈,筆法中有墨氣,則筆法始活,筆墨非二事也”。筆裡有墨,這一點容易理解,筆裡有墨才能畫出痕跡來,但是筆裡墨的質量、它的輕重、干濕濃淡的變化以及它的豐富變化所產生的美和給人的感受,卻是因人而異的,這裡面有一個筆裡有沒有墨和墨的質量高低的問題。墨裡有筆,卻是一個比較復雜的問題,一般地講,古人的畫大都是墨中見筆的,皴擦點染都有用筆,而且運筆分明,現在的畫家,很多是墨中不見筆的,有採用潑、倒、印、拓等等手段,也有人反反復復地畫,把筆給畫沒了,大多數的人,墨是墨、筆是筆,將兩者截然分開。人的性格、修養等各個方面都是通過用筆體現在畫面上,在這一點上,東西方也是一致的,西方油畫也講筆觸,“墨之濺筆也靈,筆之運墨也以神”。(石濤句)因此,我覺得,不見用筆的墨不是好墨,沒有筆法,墨無神採。

剛與柔

用筆有人偏剛,有人偏柔。古人認為應“剛而不脆,柔而不弱”。同時又應“剛柔相濟”清人王原祁的用筆,集古人之大成,極其講究,並對此有深入的研究和體會,他認為作品中應有“於清剛浩氣中具有一種流麗斐亹之致”。並進一步說:“用筆則剛健中含婀娜”。“扛鼎力中有嫵媚”,王原祁的用筆可以說是剛柔相濟,黃賓虹以清人的話評價王原祁的畫:“熟而不甜,生而不澀,淡而彌厚,實而彌清,書卷之味盎然楮墨外”。這些都產生於他的用筆。同時古人追求的柔是經過千錘百煉而達到的,“所謂百煉剛化作繞指柔,其積功累力而至者,安能一旦而得之耶?”(清.沈宗騫)這樣的柔就不是簡單的柔,不是一日之功,是柔裡有剛,剛中有柔,同時又不見一點痕跡,這樣才能達到比較高的境界。

輕與重

用筆應有力量。所謂力透紙背,這應是用筆的第一要素。元人王蒙用筆有力量,倪雲林說他“筆力能扛鼎”,可見力量之大,黃賓虹講“用筆須重,如高山墜石”。這些都是講用筆要重。古人中,宋人用筆較重,元代的王蒙、明代的沈洲、藍瑛,清代的王原祁、石濤、石溪八大,近代的黃賓虹等都屬用筆較重的一路,元代之后,文人畫興起,文人畫家追求平淡天真蕭散簡遠,要脫盡縱橫習氣,反對剛硬,力主柔淡,董其昌更將此作為劃分南北宗的一個重要的標准,董的朋友陳繼儒對此解釋的非常簡單明確,“文則南,硬則北”。所以文人畫家用筆大都較清淡,如董公望、倪雲林、董其昌、惲壽平、漸江等都是典型的用筆較輕的一路。但是,好的用筆應該能輕能重。黃賓虹講:“筆力透入紙背,是用筆的第二妙處,第一妙處還在於筆到紙上能押得住紙,畫山能重,畫水能輕,畫人能活,方是押得住紙”。好的畫家都是能重能輕,如范寬、王蒙、王原祁、石濤等人都是重中有輕,黃公望、倪雲林等是輕中有重。重中有輕、輕中有重、重而不板、輕而不浮、重而舒朗、輕而渾厚,這才是我們應努力追求的。

快與慢

用筆的快與慢本源於性情,但也與表現的內容有聯。歷史上畫得最快的畫家大約當屬吳道子,據記載他在大同殿壁畫嘉陵江三百余裡山水,一日而畢,李思訓圖之,累月才成。大概是用筆較快所以稱“吳帶當風”。李可染先生主張用筆要慢,他講:“線的最基本原則是畫的慢、留得住,每一筆要送到底,切忌飄,要控制得住”.他說他原來作畫行筆很快,拜師齊白石后才發現齊白石作畫根本不是什麼“一揮”而是很慢,所以他改變了過去的畫法。作畫過快容易滑,難達到力透紙背,作畫過慢容易滯不易流暢自然,所以應該快慢得當,元人中,黃公望用筆較快,故飄逸,王蒙用筆略慢,故渾厚。作畫可有快有慢,但不應忽快忽慢,這樣不易平穩。所以應注意掌握用筆的節奏和韻律。

藏與露

中國畫講含蓄,用筆當有藏有露,中國畫又講自然,如行雲流水,最好的用筆應是無起止的痕跡,無人工造作氣。自然流暢。黃賓虹講:“用筆時,腕中之力應藏於筆之中,切不可露於筆之外,鋒要藏,不可露,更不能在畫中露出氣力”。如何能藏於筆中呢,龔賢有段話講:“中鋒而藏,藏鋒乃古……古乃疏、乃厚、乃園活”。“起住皆宜藏鋒,將筆鋒收折於筆中謂之藏鋒,始用收折法,久而自然兩端無穎”。龔賢認為作到藏,就要中鋒用筆,他的用筆平正、渾厚古朴,但他用筆行跡清楚,真正行筆無起止痕跡的當屬倪雲林,倪雲林用筆似鬆而緊,似緊而疏,看不出行筆的痕跡,他用側鋒,筆法秀峭,又用復筆,一筆之中無跡可尋,“雲林無筆處有畫也”。(古人句)他的畫筆疏而法密,似不經意,但筆周法備,神完氣足。真乃逸品之作。黃公望的用筆有藏有露、若隱若現,與倪雲林略有不同。董其昌學倪雲林,但才氣外露,欲隱,似未可得,與做人一樣。

方與園

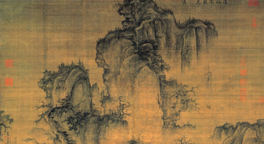

方與園是用筆中比較重要的問題,又是用筆中不可缺少的。有的畫尚方,但需有園筆相輔。有的用筆尚園,但應有方筆配合。范寬用筆極擅此道,他畫的《溪山行旅圖》其主峰左邊一側均用方筆,見棱見角,而右一側用筆,都用園筆,無一棱角,他在左側方筆中,多用園皴,使其剛柔相濟,右側園筆中加以較方的碎石以相左,得以方圓互補,整個山頭方圓並用,使畫面嚴謹豐富。李唐的畫,如《萬壑鬆風圖》,勾線用筆均園,無棱角,而皴均用方筆,方圓配合,非常協調。而到后來的馬遠夏圭,裡外均是方筆,給人感覺過於剛硬。后來的文人畫家反對剛硬,力主柔淡,他們寓方於園,園中帶方,方中有園。以文人畫的代表畫家董其昌為例,他是畫家又兼大書法家,對用筆有較深的研究。他畫方處不著力,一帶而過,用園筆的方法畫方,無棱角,外方而內園,他凡畫園處皆有波折,外園而內方,有中國傳統哲學所追求的“中和”之美。

師心與師跡

學習傳統歷來有師心與師跡之說。過去一般認為:要師古人之心,而不師古人之跡。如明人唐志契在《繪事微言.仿舊》中講“畫者傳摹移寫……此法遂為畫家捷徑,蓋臨摹最易,神氣難傳,師其意而不師其跡,乃真臨摹也”。師其意大約包括學習前人的藝術精神、情感和藝術追求,以及藝術手法,但這些都是通過具體的技法和技巧來表達的。人們是在一筆一墨中體味藝術與人生,沒有高質量的形式語言,就無法充分表達藝術的精神和情感,也就失去了藝術賴以存在的基礎。倒是在一筆一劃中體味古人的用心之處,體會他們作畫時的狀態,這才是最重要的。另外,我們已與古人有不同的生存環境、不同的時代精神和知識結構、不同的思想感情,但我們依然喜愛水墨這種藝術形式,並希望繼承它、發展它,要用這種可以超越時代的藝術語言來表達我們現在的思想感情和時代精神。師古人之跡,就是繼承這種藝術形式,所以要師心更要師跡。

中鋒與側鋒

宋人作畫多用中鋒,元人稍有變化。董其昌講:“作雲林畫須用側筆,有輕有重,不得用園筆,其佳處在筆法秀峭耳。宋人院體皆用園皴,北苑獨稍縱,故為一小變。倪雲林、董子久、王叔明,皆從北苑起祖,故皆有側筆,雲林尤著也”。(畫禪室隨筆)元人的用筆是中國畫筆法的一次較大的變革,對后來明清繪畫的發展產生了很大的影響,董氏的這段話是對這種用筆變化的一個總結。但對此也有不同的主張,清代龔賢認為“筆要中鋒第一,惟中鋒可以學大家,若偏鋒且不能見重於當代,況傳后乎?”把中鋒提到至高無上的地位,在談到中鋒的特點時他說:“中鋒乃藏,藏鋒乃古,與書法無異,筆法古乃疏、乃厚、乃園活,自無板刻結之病”。古人作畫有專用中鋒的,如范寬和李唐、范氏用筆較方,而李唐用筆較圓,但都屬於中鋒一路。元四家中王蒙、吳鎮基本上屬中鋒用筆。之后,如沈周、四王中的王石敏、王鑑和王原祁都用中鋒,龔賢、髡殘等也都屬於中鋒一路。中鋒用筆平正園厚,沉著而不輕浮,可以氣勢雄渾。但是中鋒也有其弱點,純用中鋒容易單調,缺少變化,難有簡遠、俊峭之感。因此,用中鋒應平正中求變化,要注意筆的輕重疾徐,偏正曲直等方面的變化。側鋒用筆秀峭多變,倪雲林、漸江、陳老蓮、任伯年等較多使用。古代畫家中也有中鋒、側鋒並用者,如黃公望、董其昌、石濤等。黃公望的《仙山圖》、《天池石壁圖》是以側鋒為主,而《富春山居圖》則是中側鋒兼用。董其昌畫類黃公望,只是黃畫飄逸,而董畫內斂。石濤畫無定法,隨心所欲、縱橫涂抹,筆鋒變化較多。黃賓虹作畫以中鋒為主,剛勁渾厚,但他也用側筆,他認為側鋒的特點是“在於一面光,一面成鋸齒形”他說:“余畫雁蕩,武夷景色,多用此筆”。

用什麼樣的筆鋒主要是自己的性情和喜好,二是要根據描寫對象的需要,比如畫山水,有些部位可以有中鋒,如畫樹、房子、石頭等,有些部分可用側鋒,如比較鋒利的石壁,還有皴法需用側鋒,有時需要筆的變化,一筆中兼有中鋒和側鋒。總之,筆鋒應靈活掌握,學會各種筆鋒的運用,才能使畫面變化豐富。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量