崔曉東山水畫考辨研究

從總體上看,崔曉東山水畫的風格有一個最基本的根基。這個根基,對他的山水畫風格的形成起到了至關重要的作用,並且,因此而使他的山水畫具有了開宗立派的價值與意義。

在畫史上,任何一個開宗立派的大師的風格,都不是刻意追求風格主義的結果。崔曉東的山水畫風格,自然也不是刻意追求的結果,而是在一個相對漫長的時間長河中,經過幾個不同時期審美內涵的不斷增殖而在水到起渠成中自然而然地以文化含量層級遞進的方式,逐漸豐厚和完善起來的。

崔曉東1989年開始主攻山水畫【見張鵬著《今日美術館書庫·中國名畫家全集·當代卷·崔曉東》P29,河北教育出版社,2005年8月,第一版,石家庄】。一入手畫山水,他的風格即已形成,嗣后,他的畫風不斷向高層次發展,畫作中的文化內涵不斷豐富,技法也因此而有過多次變化,但最初的風格定位卻始終如一。自1989年開始,他即以近二十年如一日的努力,畫著他的“崔曉東樣式”的山水。

崔曉東是一個有儒家氣質的人。儒家對信仰很忠實,從不隨風轉舵、玩世不恭。他的畫,以近二十年如一日的准確定位不斷攀升,與他一以貫之地堅守他的文化信仰息息相關。

許多研究者都認為崔曉東的山水畫風格來源於兩個文脈:第一是立基於師法造化的寫生,近二十年來,無論時風如何變遷,崔曉東都沒有離開深入自然山川寫生的發展自己畫風的道路﹔第二是師古人意義上的認真研究中國古代繪畫經典圖像,自他定位山水畫為主攻方向以來,隨著時間的推移,他對古代繪畫圖像經典研究的興趣越來越濃,並直接影響了他的寫生作品的內在文化品質。謹此而論,“法造化”和“師古人”確實是崔曉東山水畫成功的關鍵,但其山水畫的價值與意義並不在於此。

崔曉東山水畫的價值與意義,是他把20世紀以來我國學院教育中逐漸形成的新寫實主題性人物畫的美學思想和創作原則援引入傳統山水畫的表現語言,並使之在形態學上發生合古今於旦暮的新變化。這是近百年來中國山水畫除崔曉東尚無人涉及的領域。僅此,無論成功與否,崔曉東的探索都有著不容忽視的價值與意義。何況,就他的古風山水畫而言,譬如2004年畫的《秋山如妝》68cm×68cm、《武夷山隱屏峰》181cm×97cm,已經堪稱精品,水平不低文(征明)沈(周)﹔而他2003年畫的《北海閱古樓》(145cm×210cm),黑龔(賢)白龔(賢)之間,因內涵了20世紀以來學院教育教學內容的諸多成果,而超越於黑龔白龔之上。

自1985年創作的《歷史的思考》(1985年,155cm×110cm,中國美術館藏)參加在中國美術館展出的“前進中的中國青年美展”並獲獎以來,崔曉東即開始對當時傳入的西方結構主義語言學在繪畫上的轉換性應用進行了創造性的實踐探索,創作了具有超現實主義意味的作品《三聯畫·近代人》(1988年,471cm×260cm),並創作了大量的類似《少婦》(1988年,214cm×82cm)、《火之舞》(1988年,144cm×162cm)這樣的具有立體主義和表現主義結合的作品。但不久,他便改弦易轍,主攻山水畫。

如前所述,從表面看,崔曉東主攻山水畫以后,對自己今后所要走的藝術道路有了更明晰的定位,這就是:一方面,深入研究歷史上遺存下來的古代經典繪畫文本﹔另一方面,師法造化,深入自然山川寫生。但實質上,這兩個方面都僅僅是他創作山水畫的方法論手段,而不是他的山水畫風格賴以形成的美學思想基礎。他的山水畫風格賴以形成的精神支柱和美學靈魂,是20世紀以來中國畫壇精英孜孜矻矻建立的表現主題性繪畫的美學理念和寫實精神。

崔曉東在畫山水之前,曾於1986年成為中央美院李琦先生的人物畫研究生。李琦先生的《主席走遍全國》,曾是一幅家喻戶曉的肖像畫,這幅作品不僅以簡練的手法表現了一位偉人非同一般的風採和神韻,而且這幅作品在再現性的形象中還凝聚了我們民族在特定歷史時期的一種偉大情感。在我們看來,正是這件作品中蘊涵的“為一種偉大情感樹碑立傳”的美學精神,成為崔曉東山水畫風格賴以形成的精神支柱和美學靈魂。

二

1988年畫的《山水》(款題:願終老是鄉,燈下美人襟上酒,問歸隱何處,山壑煙雨鬆溪風。集前人句。),是崔曉東的早期山水畫作品。從這件作品可以看出,崔曉東是一個有生命激情的畫家,他能夠以恣肆放達的方式,在激情渲泄中作畫。事實上,在曉東先生此后的作品中,這種恣肆放達而生命激情的作畫狀態仍然存在,比如2002年的《煙雨富春江》(48cm×45cm,2002年),從中我們仍然可以清晰地看到這種激情的存在。這是一幅以二米的米點手法和王蒙的牛毛皴兩相結合為主要表現語言的作品,在這幅作品中,曉東先生以特殊的、個性化的皴擦和積墨法,層層皴擦點染,但是畫面完成后仍然讓人感覺輕鬆而明澈,這是一種有文化厚度的輕鬆而明澈。

在崔曉東的《煙雨富春江》這幅作品中,他做了“師古人”、“師造化”而最終“以心為造”三者合一式的努力。從這件作品中,可以看出,此作既保持了畫家本身稟性中所具有的潛在的生命氣息的活躍性,又具有畫家因文化修養而得來的文雅性,所以可以說,這是一種被雅化了的生命激情的顯現。因而,畫面倜儻風流、悠然自得、悠雅從容——這種極其高妙的境界顯現和筆墨表達。其手法表面上近似擬古,實際上是一種極其高難度的創造——請看那些樹木的點法、江水的染法,以及山巒的皴、擦、染、點之法等等,無不是融匯百家於一體之后的創造。這種“融匯百家於一體之后創造”,比起“任筆為體、信手揮洒”的創造應該更有難度,是一種極其寶貴的立足民族文化精神而續統式的創造。

崔曉東1999年畫的《十渡寫生》(48cm×47cm),已是高水平的以中國畫特有的筆墨語言真實再現自我感覺真實的力作。在這幅作品中,自然界的山石、樹木、屋舍,一方面是曉東先生感覺真實的再現,一方面是中國傳統筆墨藝術表現魅力的顯現,崔曉東將二者合一得天衣無縫。在這幅作品中,南齊謝赫所說的“應物象形”、“骨法用筆”和“氣韻生動”等等審美意指,都得到了充沛而真實的表達。乍一看,此作好像是對自然實有物象的真實再現,實際上,崔曉東已經在創作過程中進行了“不動聲色”意義上的“移山動海”式的安排。在他的畫面上,極其細微的每一筆,實際上無不顯現了具有“有教養”的生動性,這種有教養的生動性,與那些箭弩弓張式的痞子氣十足的筆墨是不可日類而語的。此外,其畫面節奏的有條不紊,也是一種有秩序的節奏。所以,崔曉東的畫面中顯現的“有教養”的生動性,可以看作是他習得的儒家、道家精神轉化成的導引他潛意識行為的一種基本文化素養。

2003年以后,無論是寫生之作還是仿古之作,崔曉東的山水畫都在人們很難察覺之中,猶如“忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開”。此期他畫的《觀山圖》(68cm×68cm,2003年)便是其代表作,此作畫面的意象,是以純粹的中國筆墨文化中的“程式化”的方式而為之的,表面上看近似“八股”,但實際上,其文化意指卻與賽尚畫的《聖—威克多瓦山》有異曲同工之妙。這種異曲同工之妙,便是能夠給予欣賞者一種自亙古之於今的猶如“風雨不動安如山”的安定感,這是一種人們追求萬古不變的心理向往使然,具有慰藉心靈的價值和意義。此圖款題“誰知盡日看山坐,萬古興亡總在心”,也充分表明了曉東先生的良苦用心。2004年,曉東先生畫的《百色舊州文常閣》(34cm×45.5cm),是他寫生作品中的上乘精品。這是他“忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開”之后結出的豐碩成果之一。從這幅寫生中,我們可以看到,他對董源、巨然、王蒙、龔賢等這一系蒼潤派古典山水文脈的研究和把握,已經在“日用而不知”之中轉化成了他文化意識中的血液。所以,當他以這樣的“文化血液”觀照古代經典文化文本、觀照自然,並由此表現他的審美理想和他所信奉的文化意指之時,他所表達的自然山水也就因他的“文化血液”對他的一以貫之的注重以“親歷”方式寫生、創作,而蒼潤明媚起來。於是,他所表現的畫面,也就成為“水含珠而川媚”般的具有真實人生體驗的“文質合一”、“物我合一”的顯現。譬如,原本外在於人心的廣西百色舊州的文常閣,就會因為具有文言文心的曉東先生的文心觀照,而使得《百色舊州文常閣》既具有自然物理之實、自然物理之真、物理之趣而又具有轉化成“古意中的敘述”的特質,這種特質猶如生活中真實的人物形象在中國戲劇舞台上的變相演出,雖然這種變相演出的是藝術化的形象,但這種藝術化的形象卻又是一種高度概括了的真實。在這個意義上,原本外在於人心的自然真實,就會因崔曉東的到來而發生了形態學的變化,這便是《百色舊州文常閣》這幅畫生成的本源和意義所在。

一言以蔽之,把20世紀以來的“新寫實主題性人物繪畫”的美學精神和創作方法遷移到山水畫的表現手法之中,使山水畫具有凝聚我們民族在特定歷史時期的某一情感,即為這種情感“樹碑立傳”,便是崔曉東山水畫風格賴以形成的精神支柱和美學靈魂。他2005年畫的《湘西人家》,雖是一幅山水寫生小景,但是當我們一旦把這幅作品放在上述語境中品評欣賞時,我們便可以看出,這幅看似是自然山川的迅速一撇的記錄,而實際上具有不可忽略的美學內涵。此外,我們因此還能發現其畫中的筆墨,猶如一個優秀的歌唱家的歌唱,其發聲中蘊含了長期訓練功底的積澱,且由此而使得他此作中的每一筆都是有情有味的,那每一筆的墨色都猶如上乘的寶玉,從內部發射著令人心懷暢爽的光芒。所以,這幅《湘西人家》無疑是一幅可以細細品讀的上乘佳作。

至此,從某種意義上講,崔曉東的作品,筆墨本身是具有獨立的審美價值的,而又由於這些具有獨立審美價值的筆墨被畫面中具象的自然山川存在所承載,所以,不僅意義深遠,而且越發值得細細品味和欣賞。

三

從總體上看,擬古和寫生是曉東先生山水畫的兩項表現境界,不過,我們必須注意,正是在曉東先生將“新寫實主題性人物畫創作”的美學方法和表現手法援引進他的山水畫創作之中,所以才使得他的擬古和寫生雙向顯現出了特殊的價值和意義。

崔曉東所取得的成就,就古代經典繪畫文本研習而言,一方面,為他在自然山川中的寫生提供了豐厚的技法語言﹔另一方面,也使他通過經典作品而深入到傳統繪畫畫理義諦的堂奧。由此,而使他的一些近似“四王”那樣的擬古之作具有了圖像闡釋學意義上的文化意義。這就是說,就他的一些仿古翻新之作而言,在這方面,他已經超越了對歷史圖像文本的解讀,而使他的努力閃現出合古今於旦幕的思想的光輝。

崔曉東的那些令人眼目心爽給人以輕鬆而靈秀美感的仿古之作,實際上是他特有的文化信念意指使然,其意義指向於傳統從文化精神在當代文化時空的重建。這是一種看似簡單,實則極為艱辛的工作,崔曉東以二十年不懈的努力,探究傳統繪畫文本的精神,由此而上溯蘊涵在古代經典作品中的人文精神,從而使他的這些仿古之作在我們這個追求物質解放的時代,散發出了中國古代文化中蘊涵的崇尚精神自由和心靈解放的光輝。

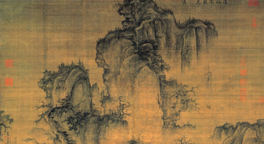

崔曉東2006年畫的一幅山水,極似元人黃公望的《富春山居圖》,其實這是在縱向上將古代董源、巨然,自黃公望一系的山水做了源流的考辨,並以解構語言的方式,再造了一個近似與《富春山居圖》的境界相近的畫面,不過,這幅題款為“人生在世不稱意,明朝散發弄扁舟”(43cm×66cm)的山水,真實地再現了中國古人對淡泊而明志的向往。

崔曉東的仿古之作,還有山水條幅《忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開》(136cm×34cm,2006年)、《夏日到處雨復雨,訪客歸來山又山》(136cm×34cm,2006年)、《桂林寫生》(33cm×43.5cm,2006年)等作品。這些仿古之作,其實都是高水平的藝術創造,從崔曉東的這一類仿古之作中,我們可以發現,通過摹古、深入古人的精神境界,與古人進行心靈與思想的交流,實際上也是一種“生活”。這種生活,因為能夠在一個超越現實的時空與歷史上的高人逸士進行思想的交流,而具有了淨化自我心靈的作用,這種作用於畫家可以使他的心靈日見高潔﹔而對於欣賞者而言,欣賞這樣的畫,同樣也能進入一種與古人對話的活脫脫的境界之中。這就是崔曉東仿古之作的精髓所在。與“四王”的摹古相比,崔曉東的摹古之作有著和而不同的更高的文化價值和意義,因為他不是四王式的總結歷史文化遺產,而是依據現實文化需要的再造。

在當代,似乎還沒有一個畫家能夠對古代經典文本的研究和學習有這樣清醒的擔當意識。而對於寫生,在當代山水畫家中,也很少有人能夠像崔曉東這樣,把它(寫生)與20世紀以來的“現實主義主題性繪畫”聯系起來看待。於是,正是因為有了這樣的“看待”,所以,不僅他的仿古之作具有不同凡響的價值指向和意義,而且,他的寫生也因此而顯現出了喻教於樂式的“成教化,助人倫”的價值和意義。

崔曉東早期的寫生,以“物隨心轉”為特征,這是一種讓自然山水經過心靈的過濾,而呈現出中國水墨筆墨肌理之美的圖像顯現。在這樣的圖像顯現中,以往他在寫實人物(如1981年作於中央美院的《人體寫生》)方面的造詣,起到了重要的作用。其畫面的空間層次,在他運用自由而疏放的筆墨表達中,有了咫尺重深的感覺。從某種意義上說,二、三十年下來,崔曉東終於在兩端雙向深入的藝術道路上,取得了另人嘆為觀止的成就。而他的這些成就,通過苦行僧式的努力,發展到今天,終於閃現出了一種先知先覺般的思想光輝,不可等閑視之。

這就是說,如果把崔曉東的這種具有咫尺重深感覺的畫作,如《雲蒙山寫生》(41cm×34cm,2004年),與他的仿龔賢的作品做一個比較,《如小樓一夜聽春雨》(34cm×45.5cm,2004年),可以明顯的看到,他的寫生之作不僅具有引人進入身臨其境的特別美感,而且還有了自然山水本身所具有的生動性,這種生動性是依靠古人經典作品和憑空想象所難以獲得的。也許正是因為這個緣由,長期以來,崔曉東一直對寫生有著飽滿的熱情,幾十年深耕不惰,深入自然。

20世紀80年代以后,中國畫壇出現了追求風格主義的趨向,一個畫家如果追求風格主義,而具有了自己的特殊的符號系統,無論藝術水平高低,都會得到人們的贊揚,即便是因為丑陋邪怪,也沒有人願意被人認為“老土”,而去非議這種丑陋邪怪。在這種情況下,崔曉東堅持了對“正大清和”氣象的追求,這種追求不是“時髦”之風,因此而處於邊緣狀態。這似乎是一種高處不勝寒的寂寞,然而事過境遷,我們發現崔曉東還是在自然溫暖的懷抱中滿懷興致的走了過來。於今,當我們再一次欣賞崔曉東的這些寫生,我們便發現,他走過了一些以白話語言表述自然之美,進入到以文言語言表述自然之美的境界,他的寫生之作,如太行山寫生《太行深處》(33cm×43.5,2006年)、《太行山寫生》(33cm×43.5,2006年)、《太行山》(33cm×43.5,2006年)、《山村深處》(33cm×43.5,2006年)、《曉東寫生》(33cm×43.5,2006年)、《太行山寫生,河南輝縣》(33cm×43.5,2006年)、《太行山寫生,中秋》(33cm×43.5,2006年),桂林寫生《人間仙境》(33cm×43.5,2006年)、《陽朔遇龍河寫生》(33cm×43.5,2006年)等作品,更是或是白話敘事,或是以文言兼備乃至已純文言敘事的優秀代表。

崔曉東的寫生,筆墨來路清晰,這種清晰主要是自然山水的形象通過他心靈知識之網的過濾,而具有了源於自然真實的程式化鋪排的特征,這種鋪排是一種源於自然而能夠意在筆先、從容不迫的用筆方式,無一廢筆、贅筆、糙筆。於是,他的畫面也就由此而具有跌宕起伏的韻律,以及或高亢、或悠揚的“視覺聲響”。

崔曉東是一個性格平和的人,但他也是一個柔中帶剛的人,他祥和而溫雅的氣質中,有著中國古代文人特有的那種海納百川的胸懷和君子不可以不宏毅的剛強。所以,他畫面中的那種視覺印象,令人觀之,似乎具有一種多音部同時進行的打動人心的和弦效果,這種效果在他的太行山系列、桂林系列中顯現的極為充沛。

崔曉東還是一個作畫先做學問、作畫先做人的人,從他的畫面中我們可以看到,他畫中的筆墨技巧決非是形而下的氣,而是一種具有精神內涵的形而上語境中的筆墨,我們可以稱為上層建筑筆墨,也可以認為他的畫面,是以形而下的筆墨建構出來的形而上的精神結構。於是,也就是在這個意義上,崔曉東因其扎實的寫生功底,而使他的繪畫超越且包含了文人的精神實質,這是一個非常了不起的審美實踐歷程,崔曉東經過二十年的攀登,已經攀上了高峰。

四

長期以來,我們的文化時空彌漫著一種審美的痼疾,認為藝術必須是新奇的,隻有新奇的才是創造的。但實際上,李、杜詩行得萬古傳,雖然至今已經不新鮮,但李、杜之詩卻無異是中華文化史上難以逾越的高峰。而反歸古意的創造,今人也隻承認古人的反歸古意的創造,而鄙視今人反歸古意的創造,這豈非咄咄怪事也。

傳統繪畫發展到今天,反歸古意已經有了無數次的高峰,比如,錢選帶著兩宋院體繪畫的成果對魏晉崇尚清流人文風范的回歸﹔元人趙孟頫、王蒙立足古意而吻合晉唐繪畫傳統﹔明代沈周、文征明等人綜合兩宋以來的南北繪畫文化傳統,而進行的新的形態學創造,乃至“四王”對五代宋元以來的解構式重組,事實上,都是反歸古意路程上可圈可點的繪畫史實。在這個意義上,倘若有人再去進行反歸古意的創造,其艱難程度是可想而知的。因為,他首先要“吃下”古人按著前代先賢遺留下來的菜譜制作出來的文化大餐,然后消化之,他才能進行這種反歸古意的創造。崔曉東就是這樣的創造者,所以極為值得我們尊敬。重要的是,他的努力不僅可敬,而且他的畫作還極其可愛——他的畫,展卷即令我們心情舒暢,他的畫洗心而洗眼。

一言以蔽之,在幾十年頑強不懈的努力中,青年崔曉東曾經帶著“八五思潮”的嶄新氣息進行過現代主義的探索,他的那些近似莫蒂裡安尼風格的人體寫生、人物肖象,說明他原本就是一個能夠迅速介入時代新潮的畫家,並且,他有著現實主義與浪漫主義主題繪畫的高超能力,《歷史的思考》、《煉鋼工人》、《三聯畫·近代人》都是最好的明証。然而,正當現代主義之風大至之時,他卻逆流而上,深入到反歸古意的文化空間,與古代聖賢進行思想和文化的交流,而正是在這樣的交流中,他越來越堅定了自己的道路,由此而奠定了他今后成為一代畫壇巨擘的先決條件。

綜上所述,崔曉東之所以能夠成為畫壇巨擘的內在原因,是他的造型語言可以歸屬於中國藝術的“元語言”范疇,在他那種摹古式的創造中凝煉了這種元語言,而在他的寫生中,也因具有了文言敘事性,而使對自然山水的寫生轉化成了一種文化意象表征,因此而能夠使他的這種文言寫生具有了精神自畫像的基本特征。所以,崔曉東的意義在於他的“元語言”,不是建立在文化之流的,而是他的繪畫創造因與前述的“20世紀以來的主題性人物畫創作”有著內在的學理淵源,而使他中國山水畫元語言的創造,無論是他的擬古式創作還是寫生式創作,皆能成為我們探討中國繪畫表現手法和表達精神語言的淵藪。

最后,我們還想說,崔曉東是一個思想穩健而行動篤實的人。近年來,他每天日課,不是摹古就是寫生,同時,他還在研究經典文論、畫論和書法,並採取了一系列聰明的作法,比如日課《二陸文賦》,既研習了古代美學思想,又補益了自己的書法水平。以至他的畫面不僅圖像可游、可居、可賞、可贊,而且,落款的言詞同樣值得反復品嘬,並且落款的書法也可以反復地品玩。他的畫,畫境、詩心、書意集於一體,因此而成為我們探討中國畫筆墨表現力及其語言豐厚性的源本文,並且,因其“源本文”而發現他的畫作蘊涵著博大的中國文化真精神。

總之,崔曉東幾十年的努力是不能忽視的,凡是看不到他的繪畫真諦的人,不是無知就是愚蠢。

2007年8月26日星期日於鼓裡東大街順天府大堂西側

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量