上世紀三十年代“故宮盜寶案”始末 【2】

民國時期的故宮博物院。

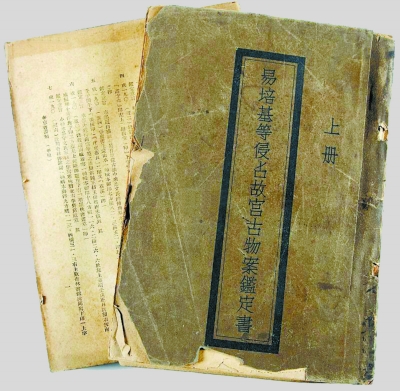

民國年間發行的《易培基等侵佔故宮古物案鑒定書》。

工人們正將故宮的文物打包。

繼易培基成為故宮博物院院長的馬衡。

易培基辭職

接連遭張繼夫婦兩次構陷,易培基忍無可忍,決定反擊。易培基的學生、當時正在故宮博物院任職的余蓋回憶,就在這時秦漢功見勢不妙,見風轉舵,將張繼夫婦給他賄金,讓他誣告故宮博物院報銷單據有問題的事向他和盤托出。易培基令秦漢功寫了一份坦白書。因為怕遭張繼夫婦報復,秦漢功在易培基的安排下搬到了上海,再也不敢露面了。這樣易培基手裡就握有了張繼夫婦構陷他的証據。

1933年10月,易培基向中央監察委員會提出反訴。在反訴中,易培基詳細說明了張繼夫婦聯合鄭烈、朱樹森,買通証人,蓄意誣陷他的經過。與此同時,他將這篇文章投書《申報》《大公報》等媒體,還編印了一本名為《故宮訟案寫真》的小冊子到處散發。然而,他的種種努力都石沉大海,並未引起多大反響。

易培基一擊不中,張繼一方更加有恃無恐。此時,李宗侗早已借護送古物南下的機會,躲到了上海,並且向故宮理事會提出辭去秘書長一職。張繼夫婦看出李宗侗生性膽小,於是請故宮博物院副院長馬衡和北平圖書館館長袁同禮找李宗侗調停。袁馬二人轉達了張繼夫婦的意思:“隻要易院長辭職,以后雙方都不攻訐,萬事全休。”早已六神無主的李宗侗,一聽此言立馬答應去說服老丈人。

10月15日,吳瀛在報紙上看到了易培基已經向故宮理事會辭去院長一職的消息。吳瀛替易培基抱不平,易培基也是追隨孫中山革命的國民黨元老,論資歷和在國民黨內的人脈,並不弱於張繼,何以讓人擠兌成這樣?在案情沒有結論的情況下,提出辭職,反而讓人覺得做賊心虛一樣。易培基一臉無奈地對吳瀛說:“我本不肯辭院長,玄伯(即李宗侗)鬧了許久,我並沒有聽他的。14日那天晚上,我已經睡了,曾經吩咐佣人不要他進來。他不由分說闖進房來,我是9點鐘要睡覺的,他糾纏到12點鐘還不走。我生氣同時也實在受不了,方才說:聽你去罷!他就替我打了一個電報辭職,我真沒辦法啊!”面對此情此景,吳瀛也隻有苦笑。

然而,易李二人的息事寧人,並沒有讓事態平息下來。1934年10月,江寧地方法院對易培基、李宗侗、蕭瑜、秦漢功等9人提起公訴。一年前,南京地方法院對易李的指控僅是違法舞弊,而此次竟然升格為“盜賣古物”。起訴書中提到,易培基借“國寶南遷”之機,調換珠寶,佔為己有,盜取珍珠1319粒、寶石526顆,以假珠調換真珠9606粒,以假寶石調換真寶石3251粒﹔原件拆去珠寶配件1496件。

起訴書言之鑿鑿,甚至連多少顆珍珠被盜都數得顆顆分明,幕后策劃顯然已非一日兩日。后來隨故宮國寶漂泊半生的那志良,當時正護送國寶抵達上海。他在《典守故宮國寶七十年》一書中提到,李宗侗派人裝了20箱珠寶運到上海,法院對這些珠寶特別感興趣。於是,接任易培基成為故宮博物院院長的馬衡,便安排那志良負責接待法院檢察。

當時,他們在上海天主堂街庫房第四樓外面,擺起一行長桌,坐在桌旁的依次是最高法院檢察官莫宗友、江寧地方法院推事、一個書記員、兩名珠寶鑒定人和那志良本人。每提出一樣東西,便由那志良交給鑒定人,鑒定人報出名稱、件數、材質、附件,書記員則一一記錄在案。檢查無誤,再由那志良交給故宮的人重新裝箱。如果有一件東西是假的或與賬冊不符,就要把它另封起來。

對於整個鑒定過程和鑒定人的資質,那志良很不以為然。他記得,有一個包裡有四粒小珠,賬冊上寫的是五粒,他們就趕緊登記下來“偷了一粒”。然而,在同一箱的另一包中,賬冊寫著四粒,實際是五粒,他們卻沒有記下來。那志良認為,這也應該記錄在案。莫檢察官卻不肯,還說:可能是賬冊寫錯了,隻有人從公家偷東西,哪有人會從家裡拿東西放在公家的?那志良說:“有沒有可能是包裝時錯亂了呢?”莫則擺出一副法律專業人士的面孔說:“從法律觀點,一件事不能與另一件事混為一談。”大家便都不敢做聲了。

更令人啼笑皆非的是,所謂的鑒定人也很不專業。有一次,鑒定人指著一塊紅色碧璽說是紅寶石,急得那志良趕緊請他再看看。這位老先生仔細看過后說:“我說錯了,是紅碧璽。”要知道,紅寶石與紅碧璽的價格天差地別。那志良在回憶錄中無奈地寫道:“我不指正他不成,他們寫成紅寶石,就算定了案,將來他們向我們要紅寶石,怎麼辦呢?”

除了上面鬧出的笑話外,將銅鍍金認成純金、玻璃料器認作玉石的例子,不勝枚舉。其實故宮中珍品固然很多,假貨也不少。究其原因,有的因為進貢人是外行,有的是早已被太監偷梁換柱了。

這20箱珠寶中,凡是被鑒定為偽品、名不副實、珍珠脫挂、總數比清冊上少的,都記到了易培基頭上。

鑒定完珠寶,張繼夫婦又找人鑒定起書畫來,這次他們搬來的是書畫大家黃賓虹。據黃賓虹在《故宮審畫錄》中記載,他分別在北平、上海、南京進行過5次大規模的鑒定工作。這期間,黃賓虹過手的書畫數量之巨令人咋舌。據當時的《國畫》月刊記載,僅以在中央銀行保管庫鑒定古畫為例,他每天鑒定的書畫就有四五十幅之多。

正所謂“蘿卜快了不洗泥”,故宮的文博專家們對黃賓虹的鑒定工作非常不滿。那志良在《故宮四十年》中直言不諱地寫道:“一顆珍珠,一塊寶石,真的就是真的,假就是假,隻要內行人,所見一定相同。書畫則不然。故宮博物院有書畫審查會,時常有絕對相反的意見。法院隻請了一位黃賓虹先生擔任鑒定,難免發生錯誤。”

繼易培基之后成為故宮博物院院長的馬衡,對黃賓虹的鑒定也頗為不滿。當年他就寫了一篇名為《關於鑒別書畫的問題》的文章。文中列舉了不少帝王買入或臣子進獻的書畫、碑帖品質低劣的例子。然而,南京法院仍以“帝王之家收藏不得有贗品,有則必為易培基盜換無疑”的論調,將黃賓虹鑒定為偽品的書畫都算在了易培基頭上。

含冤身死

1934年11月4日,全國各大報紙都刊登了江寧地方法院對易培基的起訴書。“國寶南遷”期間,故宮博物院院長竟“監守自盜”!一下子將故宮博物院推向了輿論的風暴眼。

一時間,各種不著邊際的假消息見諸報端。有的報道:“江寧地方法院通緝易培基、李宗侗﹔易培基畏罪逃往國外”。有的報道:“蕭瑜(原農礦部次長)代易培基盜運寶物往法國,在馬賽被法國海關查出扣留。”而另一方面,易培基等人的辯白文章,卻因沒有檢察機關核准,而屢屢被各地報館退回。

易培基和李宗侗自辭職后,便住進上海的租界區。雖然暫時不用擔心安全問題,但是他們在北平、上海的房產均被查封,財產也被沒收了。

吳稚暉、李煜瀛等人沒想到,一場人事糾紛竟會鬧得這麼沸反盈天。吳稚暉憤憤不平地對張繼說:“寅村(易培基的別號)今后居滬養病,不再與聞博物院事。你為什麼又憑空捏造寅村逃往國外的消息來?真是荒謬!”吳瀛、余蓋等易培基老友也覺得咽不下這口氣,紛紛勸易培基反訴。

然而,易培基對形勢的認識,則更清醒。他一語道破:此案是政治問題,非待政治好轉,沒有辯訴平反的希望。江寧地方法院對他發出通緝令時,他曾經咨詢過法律專家。他們均認為,當時的中國司法實際上是有權有勢者操縱的工具。身為司法院副院長的張繼想誣陷易培基,易如反掌。易培基若投案反訴,法院可以將他羈押偵查。一事辯清,另生他事,東拉西扯,纏訟不休,不把他拖到皮焦骨枯,誓不罷休。當時易培基已經是肺病三期之人,設身處地地講,他確實經受不起無休無止的官司。

易培基、李宗侗雖然躲過了牢獄之災,但是故宮博物院的小職員蕭襄沛卻遭了殃。蕭襄沛原本在秘書處做科員,“國寶南遷”時臨時奉命去幫忙裝箱。被檢查的20箱珠寶,正是他經手封裝的。在為一個鳳冠裝箱時,由於箱小冠大,蓋不上蓋兒,蕭襄沛便將鳳冠上的珠子摘下來,裝在箱子裡。這本來是個技術問題,即便有不妥之處,至多也就是給一個行政處分,絕構不成犯罪,但鄭烈竟指使法院告他“破壞古物以偽換真”。

那志良記得,蕭襄沛在看守所羈押了很久。他太太帶著孩子住在看守所對面的客棧裡,住得久了,錢用完了,想要回去。店家卻對她說:“你打的是冤枉官司,不久自然解決,我們願意幫你。”於是,蕭太太又住了些日子。眼看開庭遙遙無期,她又想回家。沒想到,店家變了臉,非要她結清賬目才能離開。蕭太太隻好四處借錢,才得脫身。所謂“屋漏偏逢連夜雨”。從這個小插曲也可以窺見當時人心之險惡了。

蕭襄沛的案子審來審去,到底也沒有找出他“伙同盜寶”的証據,隻好胡亂判了一個毀壞公物罪了事,所判刑期正好抵清他在看守所拘留的時間。

1937年夏,吳瀛收到長女吳珊的信,得知易培基已經病入膏肓。他連忙從南京趕往上海去見老同學最后一面。當時易培基還幻想著,希望能有“政治解決”冤案的一天。可吳瀛知道,易培基是不可能活著看到冤案昭雪了。

果然,吳瀛回到南京不久,就傳來了易培基的死訊。當時,日寇的鐵蹄已踏上上海,滬寧已不通行。易培基離世時,身邊極為寥落,隻有老友吳稚暉和吳瀛的長女吳珊代為料理后事。

山河破碎風飄絮,身世浮沉雨打萍。

1945年,八年抗戰終於勝利了。國民黨大員們忙著到敵佔區“五子登科”,對易培基的未了之案,黑不提白不提了。直到1947年,張繼暴死,法院才對“易案”作出不予受理的結論。

吳瀛看著《南京人報》上這則小小的新聞,心意難平。一樁綿延十幾年的冤案難道就這樣不明不白地了結嗎?他咽不下這口氣。作為易培基的好友和“易案”當事人之一,吳瀛仍想替好友平反昭雪。然而時過境遷,連當初極力支持他的吳稚暉也勸他就此罷休。想到老友含冤身死,自己卻無力幫他洗刷污名,吳瀛隻有仰天長嘆。

沉冤昭雪

易培基生前曾說過:“此案是政治問題,非待政治好轉,沒有辯訴平反的希望。”1949年中華人民共和國成立,吳瀛看到了冤案平反的希望。

1913年,易培基曾擔任過湖南省立第一師范學校校長。當時,他對還是學生的毛澤東青眼有加。1920年,他聘毛澤東在一師任教,並支持他的共產主義運動。后來,毛澤東向同窗好友周世釗說:“我那時能在一師范搞教育,還能在軍閥惡勢力下宣傳馬列、組建黨團,多虧易培基先生這個后台老板硬喲!”

吳瀛認為,毛澤東與易培基是故人,一定了解他的道德操守。因此,新中國剛剛成立,他便給毛澤東寫了一封信,替易培基鳴冤。

新中國肇始,百廢待興,要忙的事情千頭萬緒,但毛澤東仍立即對“易案”給予了關注。他將吳瀛的陳情信轉批給了時任最高人民法院院長的董必武。論起來,董必武與易培基也是老相識,辛亥革命時,他們同在湖北軍政府共過事。對於吳瀛的信,董必武也非常重視。

然而,與“易案”有關的雙方當事人——易培基、張繼死了,崔振華、鄭烈、李宗侗去了台灣,証據也多毀於戰火。怎樣才能平反昭雪呢?此時,繼易培基成為故宮博物院院長的金石學家馬衡成了“靶子”。

馬衡1924年受聘於清室善后委員會參加清點故宮的工作,后任故宮博物院理事會理事、古物館副館長。易培基受誣辭職后,他繼任故宮博物院院長。馬衡不但是故宮博物院草創時期的元老,而且是有名的金石學家,有很高的社會聲望。但論起在“易案”中的表現,吳瀛等人對他的意見很大。吳瀛在《故宮塵夢錄》中舉了個例子:有人散布傳言,說易培基把故宮古物館中一大批成扇送給了張學良。別人問起此事,當時身為古物館副館長的馬衡卻說:“不知道!”吳瀛認為,這仿佛是知道而避免得罪人的表現,使人家得到一個疑心的反証。而且易培基辭職后,張繼等人推舉馬衡做了院長,他無形中成為“易案”的最大受益者。這也是易培基的老友們難以接受的。

然而,馬衡本人也感到萬分委屈。論學識、資歷,他接掌故宮實至名歸,而且當年有感於易培基受冤枉,他已經在第一時間寫了《關於鑒別書畫的問題》間接為易辯誣。因此,當聽說吳瀛寫信指控自己是“易案”的策動者時,他在日記中寫道:“殊可駭異”。

1949年10月,馬衡向時任文物局副局長王冶秋表示,希望能面見董必武,把此事說清楚。董必武並沒有見他,卻在不久后會見了人在上海的吳瀛。交談中,董必武盛贊吳瀛“古道熱腸”,還談了毛主席對故宮盜寶案如何平反的意見。“易案”雙方當事人,死的死、逃的逃,對於馬衡的指控也多是揣測,並無真憑實據,因此毛澤東、董必武都不主張走法律途徑,而是希望在輿論上給易培基一個說法。

1950年4月,上海市委統戰部秘書長周而復登門造訪吳瀛,把馬衡新編訂的《關於鑒別書畫的問題》一文交給他。馬衡在這篇文章后面加了一篇言簡意賅的“附識”:

此文為易案而作。時在民國廿五年,南京地方法院傳易寅村不到,因以重金雇用落魄畫家黃賓虹,審查故宮書畫及其他古物。凡涉疑似者,皆封存之。法院發言人且作武斷之語曰:帝王之家收藏不得有贗品,有則必為易培基盜換無疑。蓋欲以“莫須有”三字,為缺席裁判之章本也。余於廿二年秋,被命繼任院事。時“盜寶案”轟動全國,黑白混淆,一若故宮中人,無一非穿窬之流者。余生平愛惜羽毛,豈肯投入漩渦,但屢辭不獲,乃提出條件,隻理院事,不問易案。因請重點文物,別立清冊,以畫清前后責任。后聞黃賓虹鑒別顢頇,有絕無問題之精品,亦被封存者。乃草此小文,以應商務印書館之征。翌年(廿六年),教育部召開全國美術展覽會,邀故宮參加,故宮不便與法院作正面之沖突,乃將被封存者酌列數件,請教育部要求法院啟封,公開陳列,至是法院大窘,始悟為黃所誤。亟責其復審,因是得免禁錮者,竟有數百件之多。時此文甫發表或亦與有力歟。著者附識。

一九五〇年一月

馬衡在這篇小文中,明確表示“易案”乃是一場冤案,算是在輿論上公開為易培基平了反。兩個月后,吳瀛在《大公報》上發表了《談文物處理工作》一文,再次聲明“故宮盜寶案”是一樁“憑空捏造”的冤案。至此,這樁綿延17年之久的冤案,終於塵埃落定。

|

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量