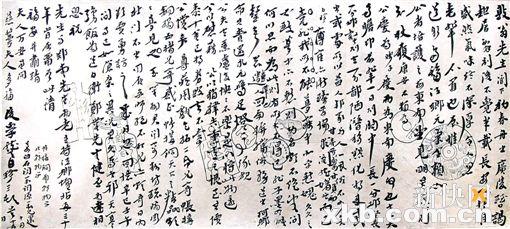

■龔自珍致秦敦夫信札

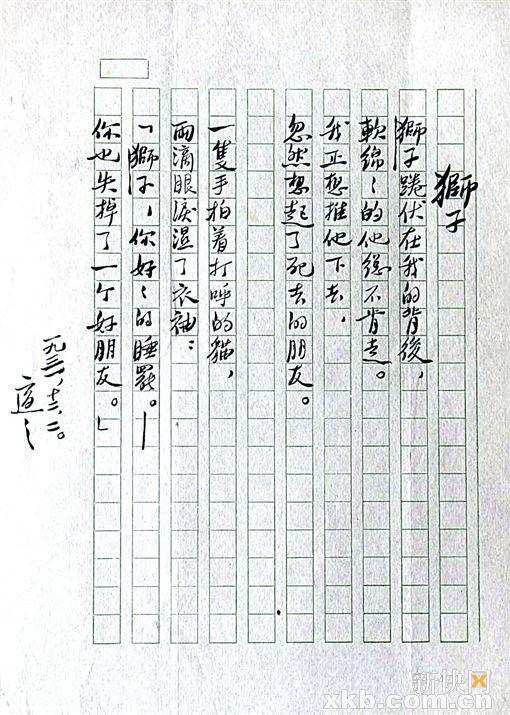

■胡適悼徐志摩詩札

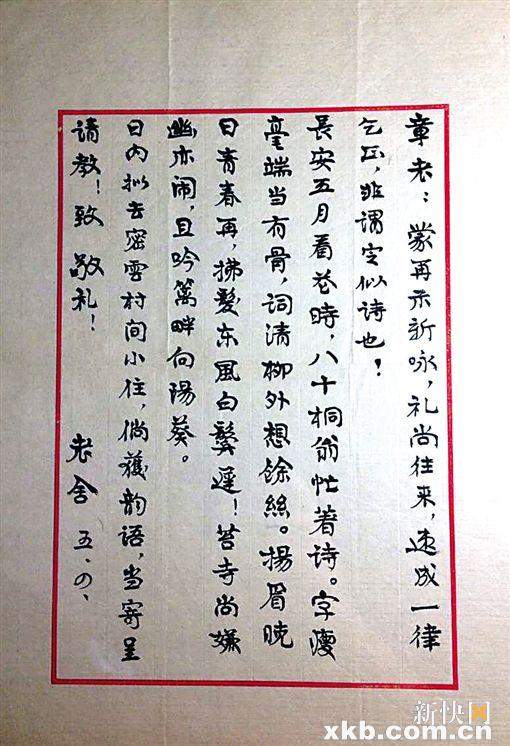

■老舍致章士釗信札

王金聲自稱是個“癖好收藏的瘋子”,他說,騎馬的人可以隨時下馬,而——

在父親一句“專收從1840年鴉片戰爭到1949年之間所有文化名人的字畫和信札”的建議下,王金聲定下了自己的收藏目標,“從龔自珍到司徒雷登”的收藏 之路就這樣開始了。在數年前,在上海美術館舉辦的“辛亥百年百位名人墨跡展”上,展品多來自他的藏品,例如以數十萬價格從市場上“贖回”的孫中山先生墨跡 “博愛”,從章士釗后人處覓來的蘇曼殊鋼筆題贈章士釗的特制郵片《靜女調箏圖》等。王金聲直言自己對信札的喜愛是“騎上了癖,一輩子也下不來”, 原本抱著的“曾經我眼即我有”信條早已煙消雲散,曾一件五萬元起拍的徐志摩手札令其“無法自拔,橫豎都要”,最后四十五萬落錘。回首,驚嘆投入大之余,他 自我調侃:“活該你喜歡。”■收藏周刊記者 梁志欽

簡介

王金聲,字澹廠,別署澹簡齋主。生於上海,幼承家學,嘗從文壇碩彥鄭逸梅、鄧雲鄉、施蟄存諸丈游,浸沐教澤,略通文墨,偶涉筆報章遣興以自娛。好古敏求,精鑒賞,兼收並蓄?近學人墨跡垂二十余年。現為上海市收藏鑒賞家協會副會長。

竟以1500元“撿漏”得到魯迅信札

收藏周刊:據了解,您最早是在父親的指點下開始收藏名人信札,具體是什麼時候開始?如何開始的?

王金聲:我出身在一個中醫世家,也算是書香門第吧。我父親是上海紡研院的工程師,也懂點醫術,業余時間也為人把脈、看病、開方,其中不乏有書畫名家,並經 常得到他們饋贈的書畫,加上祖輩留下的,自然也成了收藏家。父親見我喜愛收藏,覺得這不啻也是一條路,便對我指點迷津:“既然要收藏就要有針對性,宋元明 清、四王吳惲、八怪四僧等等早已有人捷足先登,你爺爺專收‘陽湖派’,你就不要再收這些了,換個角度,定個主題,有意識地去收一些東西吧!”於是給了我一 個目標:專收從1840年鴉片戰爭到1949年之間所有文化名人的字畫和信札。

后來,上世紀八十年代,一次偶然機緣下,我在(上海)常德路一地攤上認識了文史掌故專家鄭逸梅老先生,他是收藏信札的大家,我說家裡也有些信札,於是,我 們便興趣相投,從此相互交往。他給我看了他的信札,中間有許多在彩箋上書寫的信,讓我眼花繚亂,這使我不由自主地喜歡上了信札,從此一發不可收。我還有一 位良師叫彭長卿,他的父親在民國時期曾經收藏十萬通信札,經過浩劫殘存幾千通。在信札收藏過程中,他對我幫助極大,讓我懂得如何去偽存真。因此,我有今天 這點小收獲,是不能忘記他們的。

收藏周刊:分享一下“撿漏”魯迅信札的過程?

王金聲:我收藏的魯迅信札共三件,一件為魯迅自印之版畫集《引玉集》,封面亦為魯迅親自設計,並親贈茅盾先生。另外一冊為魯迅翻譯俄國作家果戈理的代表作 《死魂靈》題跋本,扉頁上有魯迅親筆題字“這是重譯的書,以呈十還(作家、翻譯家孟十還)先生,所謂‘班門弄斧’者是也,魯迅(印)一九三五年十一月十五 日,上海”。此冊得之於台灣,以上二件均為十多年重金所購。

所謂“撿漏”倒是魯迅致內山完造的那封信,也有人稱之為“世紀之漏”,它三年前現身於上海一家有日本背景的會員制小型拍賣會上。預展時我見有一雙挖立軸, 作品上部分為日文信札,下部分為奧村博史所繪《魯迅遺容》的印刷品,初以為書札亦印,后發覺其字跡有魯迅書寫的筆意,發現竟然是魯迅的書札,還好落款是 “L”,沒引大家的注意,也不知到底有沒有人看出來。

臨近拍賣的前一天晚上,我無論如何也睡不著覺,盤算著第二天可能引發的一場博弈,我當時就准備以50萬元至100萬元拿下這件作品。到了拍賣現場,它以 1500元起拍,我按兵不動,在拍賣師三次叫價后,准備流標時,我才舉了下牌,敲了下來,這時我腦子一片空白,假的?印的?不可思議才1500元,我立刻 把原件提回家裡,仔細察看,確認為手寫后,才美美地睡了一天。醒來后,趕緊找資料翻譯,全文如下:“老板:請把送給曹先生的書轉交給他,L拜,五月八 日。”我還找到了幾處文字著錄,欣喜若狂,告訴了眾多友朋,然而並沒得見他們的共鳴,他們還是不相信竟然在拍賣行有撿漏這回事,而且隻花區區1500元。 直到我找到上世紀五十年代內山完造編輯出版的《魯迅日文書信手稿》,發現其中有相關著錄,我買的這件魯迅信札才得到公認。老板即內山完造,曹先生即曹 白,“L”即魯迅的首個拼音字母,且為魯迅逝世前幾個月的真跡。

從信札裡獲得意想不到的信息最有趣

收藏周刊:目前您都收藏到了哪些具有代表性的信札?

王金聲:目前我的代表性信札為龔自珍致秦敦夫札、胡適悼念徐志摩的白話詩《獅子》、郁達夫致王映霞情書、徐志摩致沈性仁札,老舍致章士釗絕筆等。

收藏周刊:在您看來,收藏信札最有趣的地方在哪裡?

王金聲:收藏信札最大的收獲是能夠從信裡獲得意想不到的信息,雖然寥寥幾句話,卻是此人平常不輕易表露的心聲,有的為后人提供重要的學術信息和精辟見解,有的還能解決學術研究中懸而未決的疑難問題,意義和作用非同小可。

收藏周刊:通常您是通過什麼渠道收藏信札?您在北京工作,卻經常來到廣州“淘寶”,是否經常會為了收藏信札而全國跑?

王金聲:我早年通過地攤、書市、古玩市場等淘得,還有一部分是與同好交流、交換、收購等得,近二十年來一般通過在拍賣會的古籍專場裡競買所得。

信札比書法更能體現作者心跡和隱私

收藏周刊:收藏信札與書法作品有什麼不同?收獲最大的是什麼?

王金聲:信札與書法作品二者是互通的,例如某位作家,他不以書法名世,隻有書札流傳,那隻好收其書札。有些名人書法,傳世之作有代筆,信札之類卻往往是親 力而為,書法作品因為是要展示的,一幅作品往往會寫幾遍,滿意了才會拿出來,而信札往往率性而為,更能體現個人心跡和隱私。

那天我翻著董橋的一本小書《今朝風日好》,文中引有趣聞一則,說的是一位善心人去參觀“瘋人院”,有個病號坐在一座木架上作騎馬狀,病號說:“(我騎的) 這不是馬,這是個癖好!”善心人問:“那有什麼不同?”病號答道:“騎馬的人可以隨時下馬,騎上了癖,你一輩子也下不來了!”我暗暗好笑,衡諸自己何嘗不 是一個癖好收藏的瘋子呢?

收藏周刊:根據您的觀察,從最早收藏信札到現在,市場的變化如何?能具體分析一下嗎?

王金聲:自上世紀九十年代有拍賣起,信札就是小眾拍品,往往附在古籍善本大類中,幾千元一通的比比皆是,而且都是大名頭,我當時隻有想不想買,沒有拿不下 的,像王國維之類的國學大師,也隻在萬元以下。近廿年來,拍賣行有了書札專場,就像前幾天,北京保利竟然一下上了三千件,拍了三天,出現許多新面孔(藏 家)在競拍,我好不容易從中奪得一件,竟至十幾萬元,是前十年的十倍價格。我覺得,在互聯網時代,沒有人寫信了,新的信札不見了,舊的愈來愈少,老的更稀 有,會越來越值錢,收藏的人愈來愈多,當然,價格也會愈來愈高。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!