做編輯有時會發現一些十分有意思的現象,各地來稿中,本土情結、鄉土意識比較明顯。本地作者推崇本地藝術家、學者比較多,且此種現象,並非個案。應當說,當代藝術界的繁榮,與開展地域性的研究是密不可分的。各地研究者對於研究本土藝術家的自覺性和積極性,有力推動了當代學術的發展,這也是一種很有意思的“地域學風”現象。而且,很多地方學人研究本土藝術家,多是情感或使命意識,而非功利的驅使,這不但令人敬佩,也令人感動。但問題往往也隨之產生。很多研究者將自己的研究對象無限拔高,比如將一些地方的二三流乃至未必入流的藝術家無限拔高為一流。以情感判斷取代學術判斷,並不一定是壞事,如文學創作,是可以的。但如果將情感判斷等同於學術,則是學術之害。

研究學術或藝術,若沒有情感,沒有激情,沒有對鄉土的熱愛,沒有使命意識,恐怕是很難做好的。但問題往往也在於此。如果將鄉土意識、本土情感過多摻入學術研究中,則是學術之大忌,甚至是大害。學術者,天下之公器,人類理性之准繩。既為公器,則不可以為私人情感宣泄之物﹔既為理性,則不可以為經驗意識之表征。這是一個兩難命題。沒有情感投入,誠然不能為學術,但為了情感而學術,則是學術之害。故此,須因學術而情感,而不能因情感而學術。因學術而情感,方能擯棄世俗﹔因情感而學術,則易先入為主,泯滅學術的客觀標准。二者之間的因果關系不可顛倒。

“地域學風”“地域之見”,自古有之,在民國五四運動之際表現得尤為突出,這就是中國自古以來“門戶之見”學風的延續。“門戶之見”並不一定是貶義詞。有門戶,才有爭論,無爭論,則無以為學術。過去的“門戶之見”,主要表現在師承門派的爭論,但“門戶之爭”往前一步,則是“意氣之爭”。“意氣之爭”是中國文人情結的典型表征,未必是壞事,但對於培養理性的學術意識而言,則又是害莫大焉。梁啟超曾說過,“門戶之爭”是三千年中國學術之大幸,“門戶之爭”又是三千年中國學術之大害。可謂的言!某種程度上說,過去的“門戶之爭”已演變為今日的“地域之爭”。

為什麼會形成這種“地域學風”現象呢?最主要是根深蒂固的鄉土中國意識的影響,以及地理上的交通阻塞造成的。在今天,不論是地理交通,還是信息交通,早已十分發達,然而,這僅僅只是表面。地區與地區之間,要有高規格的學術信息交流等形成基本的學術共識。否則,就會眼界狹小,隻看到本地的好,看不到外地的好。中國人強烈的地域觀念與鄉土情結,固然有利於形成濃厚的地緣文化,有利於形成穩固的鄉土社會秩序,然而,這種鄉土意識的存在,卻是現代學術、現代文明的最大阻礙。鄉土社會對於發達的文明,往往有著天然的阻隔與排斥意識,往往喜歡自娛自樂、安於現狀,排斥一切進步的藝術思想。

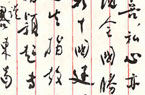

所以,清末康、梁的維新變法,其中一項重要內容便是發達交通。交通發達,則能識萬國地理,使得各地的藝術與學術交流空前活躍起來。也正因如此,維新變法運動對晚清民國的藝術思潮的影響是十分巨大的。書法領域的碑學、美術領域的西洋人體藝術、西方寫實藝術等,都與康有為等人的推動不無關系,甚至,康有為弟子如梁啟超、羅癭公、劉海粟、徐悲鴻、蕭嫻、羅復堪等,幾乎都是這方面的先鋒人物。繪畫大師黃賓虹,早年即是維新變法運動的先鋒人物,他在繪畫領域的革命,可以說直接受到維新變法思潮的影響。換句話說,如果黃賓虹僅僅寓於新安畫派或浙派,則斷不可能成為黃賓虹了。

一個偉大的人物,不隻屬於本土,而是屬於整個民族。如果蘇東坡隻屬於四川人,恐怕河南人、浙江人、江蘇人、山東人、廣東人、海南人都不會答應,全中國人都會笑話。

(作者系批評家)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!