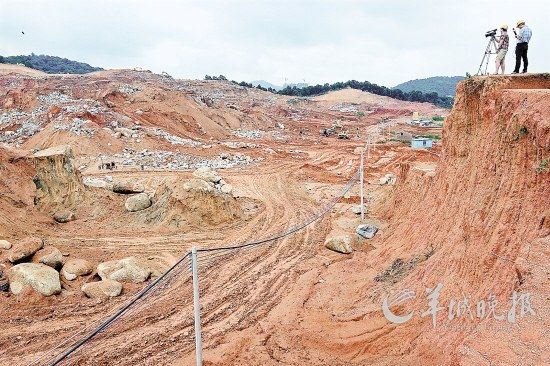

蘿崗5座先秦墓被毀現場 羊城晚報記者 鄧勃 攝

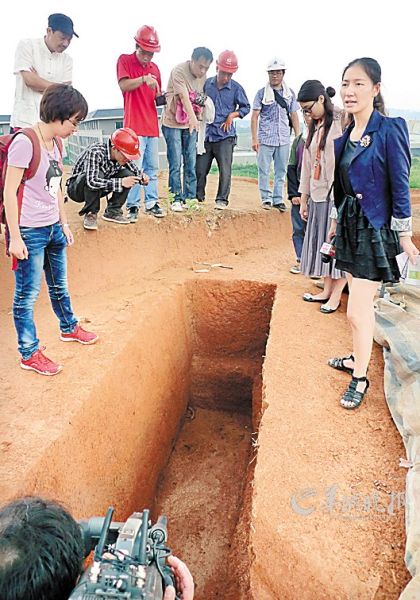

17日上午,有關部門和媒體到蘿崗區大公山來峰崗遺址考古現場調查 羊城晚報記者 鄭迅 攝

發掘現場發現的先秦遺跡 羊城晚報記者 鄭迅 攝

“大公山(來峰崗)遺址”5座古墓被毀,變成了一抔紅土,廣州市文廣新局深感痛心(詳見本報近日相關報道),將其稱之為“一起十分嚴重的破壞文物的惡性事件”。

17日,在廣州市蘿崗區廣州市軌道交通六號線二期(蘿崗車輛段)工程建設工地裡(以下簡稱“地鐵工地”),正在發掘的“大公山(來峰崗)遺址”現場,圍繞著5座被“蓄意謀殺”的先秦古墓,文物主管單位廣州市文廣新局、工程業主單位廣州市地鐵總公司、施工單位中鐵二局聯合召開簡短的新聞發布會之后,三方又先后找到記者,反復強調己方有理、對方失實,堪稱“古墓疑雲”。

各執一詞都沒錯?

16日,廣州市文廣新局向媒體通報稱:經專家現場調查評估,確認該遺址分布范圍內的來峰崗北坡地塊部分區域已被推毀。其中,T3009、3109、3110、3208至3210、3308至3310等9個探方全部被推毀,T3207、3409、3410等3個探方(面積為10×10米2)部分被推毀,5座墓葬全部被推毀。

對此,施工單位堅決否認。“14日晚上我們鏟的地方,跟那些探方不是一處!”中鐵二局華南地區指揮長李應戰還認為,廣州市考古研究所認定被毀的探方,根本“不存在”。

事后,羊城晚報記者在考古所出具的《文物考古勘探工作報告》(5月30日)所載的“大公山來峰崗探方分布圖”上,找到了這些標號的探方,但在該所主任張強祿所持的最新探方分布大圖上,記者則發現,大多數被毀的探方是用紅筆畫上去的。

即使是手畫上去的探方,李應戰也堅持:“不是我們鏟的!”根據他們提供的圖紙,14日晚上隻鏟走了120m3土方,約10×8×1.5米3的體積,而且是位於“肇事地點”西側三四十米開外,總面積隻有一個探方的大小。

對於中鐵二局的辯駁,張強祿回應:“即便是后畫上去的探方,中鐵二局也有義務隨時做好配合,而不是一鏟了之。”

在現場,記者看到很明顯是一座小山被鏟除,縱橫好幾十米長,絕不止施工方所稱的120m3土方。

被鏟平處有無古墓?

考古所多次向媒體透露,被鏟平處有5座古墓,已經經過勘探確認,根據墓葬形制和已發現的夾砂陶釜、印紋陶片等器物,專家判斷為先秦時期的墓葬,對廣州先秦歷史的研究具有非常重要的價值。

對此,中鐵二局一口咬定:現場未見夯土層,未發現文物痕跡。記者在16日、17日兩次走訪施工現場,隨機採訪的多位工人也同聲表示:“當晚挖出來的東西根本沒有所謂的古墓。”一位工人還說:“我們走南闖北,施工中碰到古墓的情況多了,鉤機一下去,古墓的夯土和周邊土壤的鬆緊感覺會不一樣。”對此,廣州市文廣新局文物處處長劉曉明的回應是:“文物勘探是很專業的事,外行人不要替內行人下結論!”

目前,挖出的土方已棄至蘿崗區北村棄土場。廣州文化市場綜合行政執法總隊副隊長江南表示,16日已進行首次執法勘查,並對移走的棄土堆進行勘查,開出停工、協查通知書,將盡快公布調查結果。

能否最終從棄土裡找到古墓殘骸?劉曉明表示很不樂觀。“這些棄土全是黏土,墓葬品多為陶器、石器,鏟土時變成碎片,與被震碎的碎石混雜粘連在一起,要分離出來,無異於大海撈針。”

施工是否違法?

按照三方的說法,今年3月以來,考古所和中鐵二局、業主方一直無縫配合,施工也一直規范地局限於考古所指定的區域內。那麼,14日晚上為何突起波瀾?

李應戰表示,與考古部門一起劃定保護范圍是業主單位地鐵公司的事情,他們隻負責施工。

地鐵公司相關負責人解釋,3個月以來,考古所的現場考古工作一直分區域進行,考古勘探范圍從最初的20萬平方米分批逐步縮小到5萬平方米。而每次縮小范圍,都是以口頭通知的形式——考古隊完成某個區域考古、認定“沒料”之后,會直接告訴、或者電話通知施工方此處“解禁”。3個多月以來,雙方相安無事。而14日晚上的掘土,也是在得到口頭“放行”后進行的。

對於這種“口頭放行”的說法,考古所一口否認,張強祿十分氣憤:“不僅我們沒有放行,而且在現場設置了紅線和警示牌,他們是突破防線!”

為何等不及考古?

施工方為何要如此急於給古墓一個“了斷”?在工地項目經理部門口的宣傳牌也許給出了答案。宣傳牌上寫著“項目……造價47998萬元,工期364日歷天……計劃開工日期2012年10月15日,完工日期10月14日,實際開工日期2013年1月6日”。也就是說,預計工期為1年。因為“大公山(來峰崗)遺址”發掘,工地預計有累計一半的工期受到影響。

按照中鐵二局的說法,今年3月至5月底的考古勘探,直接造成1/3的施工面積停工,還影響了其余施工面的正常排水。

6月17日上午,發掘現場,考古隊員們蹲在探方的土坑裡,用小刷子、小鏟子一點點、一層層、像剝洋蔥一樣從上往下清理土層。“文物發掘就是個細致手工活,快不起來!”劉曉明說,他在當考古隊員的時候,曾發掘到半根古代發簪,為了找到另一半,愣是把周邊掘地三尺,用砂篩一點點篩土,才找到另外的半根。

張強祿預計,從6月份開始搶救性發掘,約需要60個工作日(不包括假期和雨天)才能完成考古發掘,大概9月份之前爭取歸還場地。

張強祿介紹,每一座古墓都要經過手工發掘完畢,經過上級部門驗收審核同意,才能結束考古,向施工方歸還用地。目前已經發現近20處先秦古墓,除去被毀掉的5座,按照現知的分布密度,預計“大公山(來峰崗)遺址”能找到三四十座先秦古墓,因此很可能成為廣州歷年來規模第二大的先秦墓葬區。

違法成本太低!

廣州市文廣新局副局長趙冀韜表示,事發后,文廣新局立即叫停發掘區內的施工行為,防止對文物進一步的破壞,其次是對文物進行搶救性發掘,並布置下一步的整體發掘,同時組織專家趕赴現場進行鑒定,將依據《文物保護法》和《廣州市文物保護規定》懲罰有關責任人。

但實際上,“懲罰有關責任人”,很可能只是文廣新局的一廂情願。由於缺乏法律的支持,甚至可能會變成一紙空文。

“違法成本太低,讓施工單位肆無忌憚!”劉曉明回憶,近年來,廣州發生的多起施工毀壞文物事件中,沒有一個人受到民事或刑事處罰,最高罰款不過50萬元。

根據《中華人民共和國文物保護法》第六十六條,“擅自遷移、拆除不可移動文物的﹔在文物保護單位的建設控制地帶內進行建設工程,其工程設計方案未經文物行政部門同意、報城鄉建設規劃部門批准,對文物保護單位的歷史風貌造成破壞的……造成嚴重后果的,處5萬元以上50萬元以下的罰款”。

上位法提出的限額,《廣州市文物保護規定》也無法突破。因此在其第46條中規定,未經允許對文物進行裝飾、裝修,造成文物破壞﹔在建設過程中,發現文物不立即停止施工、未經勘探私自開工建設等違反文物保護規定的行為,處以10萬元至50萬元罰款。

“對於動輒億元、幾十億元的工程項目,這點罰款簡直太小兒科了!隻要是‘省保’級別以下的文物,隻要不是蓄意盜墓、或者以攫取文物為目的的破壞,基本上都隻能罰款了事。”劉曉明感嘆。

鏈接

蘿崗大公山(來峰崗)遺址

根據考古部門的調查報告,來峰崗現存區域的崗頂和南坡、北坡等約1萬平方米的范圍均有較為豐富的新石器時代晚期至春秋戰國階段的文化層和墓葬埋藏。考古專家表示,此處是廣州市近年來發現的規模第二大的先秦墓葬區,這片古墓葬區的集中程度,僅次於2010年增城市浮扶嶺發現的古墓群。

該遺址區時代延續完整,最早可以追溯到新石器時代晚期,距今4000年左右,當時是作為人類的生活區。在考古勘探過程中,發現了十余件石器、幾十件陶片。到了距今3000年左右的商代晚期,這裡的作用發生了改變,成為了墓葬區,從商代晚期到戰國早期,墓葬埋藏時間延續上千年,是研究廣州地區南越國文明源頭的重要証據。(記者 蔣錚 黃博純)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

發表成功!請登錄后盡快修改密碼。

發表成功!請登錄后盡快修改密碼。