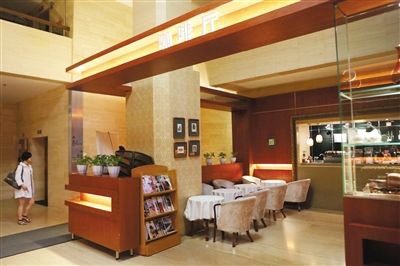

中國美術館內設置的咖啡廳服務區。

50年發展史上,中國美術館曾在相當長時間內成為中國藝術界的風向標。只是,隨著多元藝術格局的興起,中國當代藝術的繁榮,尤其是市場對於藝術主導力量被放大到最大的當下,中國美術館的發展一度被質疑“僅僅只是展覽館,而不是真正的美術博物館”,“保守”、“體制內美術的江湖”,“反當代文化精神”。

面對質疑,第四任掌門人范迪安在接受新京報《新藝術》月刊採訪時依然明確了中國美術館關注20世紀中國現代美術的定位。不過他也承認,中國美術館早就失去了一家獨大的歷史地位。但另一方面我們仍沒有一個中國現代美術的展示序列,其中更是“對新形態的藝術關照還不夠,學術力量也還不夠。”為此,讓中國現代美術不再隻有地域性價值,“使世界對中國20世紀藝術有新認識讓世界重新認識中國20世紀藝術”是未來中國美術館的“中國夢”。

■ 人物簡介

范迪安

中國美術館館長,中國美術家協會副主席。

1955年生於福建。曾任中央美術學院副院長、教授,從事20世紀中國美術研究、當代藝術批評與展覽策劃、藝術博物館學研究。著有《當代文化情境中的水墨本色》,主編《中國當代美術:1979-1999》、《世界美術院校教育》、《當代藝術與本土文化》等叢書。策劃“水墨本色”、“第25屆巴西聖保羅雙年展”中國館、德國柏林漢堡火車站“生活在此時——中國當代藝術展”、克羅地亞“金色的收獲——中國當代藝術展”等展覽。擔任“都市營造——2002上海雙年展”主策展人,第五十屆、五十一屆“威尼斯雙年展”中國國家館策展人、總策展人,中法文化年“20世紀中國繪畫展”、巴黎蓬皮杜藝術中心“中國當代藝術展”策展人。2005年12月調任中國美術館館長。

談主要功能 已失去一家獨大的歷史地位

“如果說80年代主要是推動美術界的創作,那現在的重點則是為公眾做好審美普及。”

新京報:半個世紀發展歷程中,上世紀80年代初因引進了大量外國藝術展覽,給當時的藝術界帶來震動,有說法認為那是中國美術館的“黃金時代”。你認同這一說法嗎?

范迪安:從中國美術館發展史上來看它就是黃金時代。改革開放之初,中國藝術家都還沒走出國門,能夠在中國美術館看到西方從古典到現代藝術的各類展覽,包括法國十九世紀農村風景畫、西方的表現主義、抽象藝術,還有安迪·沃霍爾、畢加索、羅丹等個展,那種興奮是毫無疑問的。那些展覽首先是解渴的,其次是解惑的。長時間以來,中國畫家隻從畫冊上看外國美術,大家千裡迢迢坐著硬座火車來北京看展覽,就是希望通過中國美術館這個窗口看世界。可以說,那個時候中國美術館辦什麼展,中國畫壇就刮什麼風。今天當然不會這樣了,畫壇已經完全個性化。

新京報:中國美術館一直被稱為國家藝術殿堂,那在現在又怎麼起到引領藝術界的作用?

范迪安:美術館的地位是歷史性的。潤物細無聲,文化傳播起的是滋潤心靈、感動心靈的作用。中國美術館對藝術的選擇和展出確實以反映美術創作的主流為主,但它也是多樣化、豐富的形式語言。展出的作品和收藏作品經過學術的選擇和過濾,這就使得國家館與其他活躍的、豐富的藝術區、其他美術館形成互補。

中國美術館已經失去了一家獨大的歷史地位,我們當然要面對現實。面對現實就需要做出自己的特色。一方面我們欣賞798、宋庄的活躍,但另一方面我們不能變成798、宋庄的模式。在我們這裡要更多地讓觀眾走進歷史,走進一種深度的閱讀,形成對美術現象總體格局、總體關系的認識。觀眾來這裡,不僅是欣賞一些新鮮的、最新的作品而已,而是理解和認識藝術的整體狀態,當然在風格上是兼容並包的。

新京報:如果說改革開放初期的特定時代醞釀了中國美術館的黃金時代,那到了今天舉國都在提文化大繁榮,這會不會成為中國美術館發展的又一新的機遇,造就新的黃金時代?

范迪安:當然,今天的藝術創作和社會傳播都處在新的繁榮時期,我們面臨好時機,任務也更重。現在欣賞藝術的方式非常多了,美術家和大眾對世界藝術也了解多了,所以我們也在思考,這個時候該做什麼呢?我們覺得更多的是要面向公眾做好公共文化服務。為美術家服務是天經地義的,如果說80年代主要是推動美術界的創作,那現在的重點則是為公眾做好審美普及。

觀眾量是考核一個美術館的重要指標。我經常說,做得再好的館沒有觀眾也是一種浪費。我走過很多世界美術館,館舍非常好,作品也很有當代性和創新的個性,但走來走去就是沒有觀眾,在觀眾拓展上沒有下工夫,我覺得這就是浪費。

今天,文化普惠是第一位的。中國之大,人民群眾又有如此大的需求,我們需要用高雅藝術去普惠大眾。

談國際交流 建立中國現代美術展示序列

“到北京街頭問100個人是否知道畢加索,我相信有90個人知道。但到巴黎街頭問是否知道齊白石,恐怕沒有10個人知道。”

新京報:中國美術館是中國的視覺窗口。你覺得中國美術館該如何向世界發聲?

范迪安:我從事史論理論研究,因此會更多從歷史角度思考美術館建設,會比照國際知名藝術博物館來看中國美術館的建設目標。

作為國家美術館,應該像世界著名的現代形態美術館一樣,建立起豐滿、清晰的本土的現代美術序列。具體說,國際上的現代美術館,例如巴黎的蓬皮杜中心、紐約現代藝術館等等,都有一個從畢加索開始的20世紀初期西方現代主義一直到20世紀后期的藝術歷程,囊括了作品、圖片、文獻、影像資料,但是我們始終還沒有能夠建立起這麼一個中國現代美術的展示序列,美術館幾代人的積累和我們今天要做的就是盡快實現這個目標。

一方面體現20世紀中國美術的文化屬性。這點很重要,因為中國美術源遠流長,20世紀是什麼特點?它的價值在哪裡,都需要通過展示陳列來直觀體現,另外一方面是要向世界展現中國美術自身現代之路。西方認為20世紀是西方的世紀,特別是西方現代主義勝利的世紀,其他國家的藝術隻有地域性價值,只是一個被動的現代現象。

這樣一來,從齊白石、徐悲鴻到吳冠中這些中國藝術家可能在國際學界就沒有價值定論,這讓我們非常著急。外國人寫世界美術史,在20世紀篇章中幾乎沒有中國,或者隻有一點點。博物館裡會展示一些中國古代藝術品,但現代美術館裡完全沒有20世紀的中國作品。打個簡單比方。到北京街頭問100個人是否知道畢加索,我相信有90個人知道。但到巴黎街頭問是否知道齊白石,恐怕沒有10個人知道。

中國美術館要做的,是彰顯中國美術館現代歷程的中國夢,尤其希望使世界對中國20世紀藝術有新認識,這點非常重要。

談風格保守 當代藝術要經過學術選擇

“當代藝術是原生態的、初生態的,許多作品還沒有定論,而作為國家級美術館收藏必須以歷史眼光來看,要有所定論的。”

新京報:你提到中國美術館具有兼容並蓄風格。現在中國當代藝術歷經30年發展已經成為當今中國藝術界的一部分。但總體來說,中國美術館直到今天給當代藝術展出機會還是比較少。這在外界看來,中國美術館仍顯保守,是體制內美術的江湖。

范迪安:中國美術館總體是兼容不同風格,所以才有1988年底的油畫人體藝術大展和1989年的現代藝術大展。現代藝術大展作為反映青年美術思潮的展覽本無可厚非,只是這個展覽從開幕開始就失控了。美術館就不是一個展覽場地,而變成事件發生場所,這樣就受到了批評,也引為教訓。雖然現在有西方美術館讓藝術家直接在裡面生活,但那不是主要方式。

中國美術館是國家美術平台,著眼中國美術主流發展,這是當下視角,尤其在今天多元情況下,需要關注藝術創作的社會內涵,從風格樣式來說,面對今天非常豐富的當代藝術實驗,要經過學術選擇,再進美術館。事實上,在西方也這樣,進入西方重要美術館的藝術家也是經過學術定評的。

新京報:那從當代藝術的收藏來說呢,當代的比例佔中國美術館館藏也不多?

范迪安:中國美術館是要為未來留下這個時代的佳作,目前當代藝術確實非常活躍,美術館也在收藏視野中關注中國當代藝術且已經有一部分收藏,也有一個收藏計劃。當代藝術是原生態的、初生態的,許多作品還沒有定論,而作為國家級美術館收藏必須以歷史眼光來看,要有所定論的。

從收藏角度來說還有一些技術問題,例如對裝置、新媒體等新形態藝術的收藏我們手足無措,原因一個是庫房太小,第二這些作品怎麼保存,在沒有看到世界很多經驗的情況下,我們不能貿然下手。上次我到韓國藝術博物館,他們的館長說,他們收藏了白南准一個很大的作品,是用世界上最早的電視機做的作品,那個作品有80多台電視機。但館長說現在電視機壞了一半了,現在又買不到當時那種電視機,根本替換不了。

談學術立館 研究缺乏新視角與貼近性

“對館藏要投入研究,才會形成有新意的展覽,講出好的故事,對當代更要研究,才能准確把握。”

新京報:此前曾採訪大都會藝術博物館館長康柏堂說起現在的美術館、博物館要躋身世界頂級核心競爭力還是靠學術研究。你在2005年上任中國美術館館長時也談過包括中國美術館在內的國內美術館學術性都不夠。那麼這8年來有進展嗎?

范迪安:整個美術館系統越來越意識到“學術立館”的重要性,對館藏要投入研究,才會形成有新意的展覽,講出好的故事,對當代更要研究,才能准確把握。這些年我們館在一部分展覽中比較好地體現了學術的主旨,也投入了學術力量,類似重大展覽、大主題的展覽,不僅有館內人員的研究,也邀請美術界專家參與策劃。另外一個是我們對歷史上比較重要、但被忽略的現象進行研究,類似之前舉辦的“留學到蘇聯”的展覽。對當代美術的發展我們也研究在前,包括書法的提名展、都市田園的中國畫提名展。這些都是在美術現象研究基礎上提出展覽的選題,然后組織作品。

這幾年應該說我們還是做了一定量的學術工作,但總體上我認為還有相當大的距離。這個距離有兩個:20世紀以來的中國美術歷史很豐富,當代美術如此活躍,怎麼能有更新的視角貼近歷史?怎樣更近距離地貼近當代?這兩者都有距離。對歷史來說要有新視角,不能老是炒冷飯。對當代來說,是要更貼近,中國美術館對當代的活躍性還關照不夠。

新京報:中國美術館展覽有一套嚴格的准入制度。但是對於外界來說還是覺得有多數展覽只是租用場地,學術性屢遭質疑。

范迪安:這個說法需要調整一下。這些年我們自主策劃組織的展覽比例已大幅度上升。申請租場地展覽,也先做嚴格資格審查,每次隻通過不到1/3,辦展者繳納一定費用,因為場地是國家資源,需要計入運營成本。

當然,西方有的美術館全部是自主策劃。在西方,藝術家基本不去申辦,只是搞好創作,等候美術館來找,而我們有個觀念調整問題,當然,現在我們逐步加強了自主策劃的力度。這幾年,以我們館展廳總面積和展覽總時間來說,自主策劃的展覽佔了1/3,而今年則將近一半。

新京報:中國美術館自主策劃展覽中也有幾個品牌,但總體偏少。類似新媒體藝術是中國美術館的一大品牌,這方面還有沒有其他的一些設想?

范迪安:有幾個品牌,其中有油畫、中國畫提名展,書法有邀請展,還有新媒體藝術、海峽兩岸當代藝術展、春節賀歲大展,另外就是我們現在做的20世紀中國美術研究。不過在當代方面的品牌還不突出,我們正在思考。

■ 遠景目標

談新館籌備

展覽中心論轉型公共文化服務

“我們整個國家的事業機構,特別是文化事業機構長期徘徊在體制改革快慢之中,沒有建立一種科學的良性的運營體制與機制。”

新京報:中國美術館新館選址在鳥巢附近。2012年7月,法國設計師讓努維爾的方案被評為第一名,但一直未見官方發布,那現在新館建設進行到哪一步了,會不會因為其他原因改用第二名或者第三名的方案?

范迪安:新館建設方案是通過國際評標評出來的。第一名方案獲得者一定要加上北京建筑設計院,不能光講讓努維爾事務所,這個方案是中外聯合體的成果。目前,建筑師在深化和優化方案,要在文化性和功能性方面進行優化、深化,還需要再進一步協調之后爭取早日開工建設。

新館的功能性設計包括了收藏與保護系統、展示與陳列系統、數字美術服務系統、公共服務包括圖書館和信息中心、公共教育系統和美術館內部管理系統等,而這些又與溫濕、安保、網絡、通風系統等設施相互套在一起,是一項極其復雜的全功能的規劃,力爭比較完美地達到世界一流水平。

新京報:新館建成后,人員配備上會有何調整?

范迪安:我們非常需要加強研究和展示團隊,藏品保護和保管團隊,還有推廣團隊、教育服務團隊的建設,還要高水平的管理運營團隊。當然更重要的是要加強隊伍整體的素質,使美術館更加專業化。以往大家都注意到,中國美術館在很長的時間裡雖然也有藏品、有做服務,但總的來說是以展覽為中心,以后新館會在視覺藝術領域的公共文化服務上,努力進行專業化建設。

新京報:可能由於體制不同,大家會覺得國外一流美術館商業運營模式多元,而具體到中國美術館你也提到了是偏向展覽場所,商業運營還是比較欠缺。新館成為公共文化服務的專業機構后會在商業運營上有新考慮嗎?

范迪安:現在已開始規劃新館運營這一環節。我們整個國家的事業機構,特別是文化事業機構長期徘徊在體制改革快慢之中,沒有建立一種科學的良性的運營體制與機制。一方面國家需要投入,另一方面如何激活一個事業單位自身活力,更多挖掘潛力,使它不僅是為經濟效益而努力,而是為了使它能夠長期良性運轉。我們一是政策不夠,二是政策不明確。不知道該做什麼,不能做什麼。

坦率說西方很多博物館的服務功能是多樣的,也增加自身活力,例如接受企業、基金會贊助,尤其衍生產品的開發是經濟來源的重要方面。但我們在這方面的力度還不大,這不光是中國美術館的問題,是整個國有文化事業單位如何優化機制體制的問題。現在國家已開始進行事業單位體制改革。希望這次改革更明確,能提供公益性文化機構的運營、評估以及政府資助好的方式方法。

記者 李健亞

攝影/記者 秦斌

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

發表成功!請登錄后盡快修改密碼。

發表成功!請登錄后盡快修改密碼。