■ 一家之言

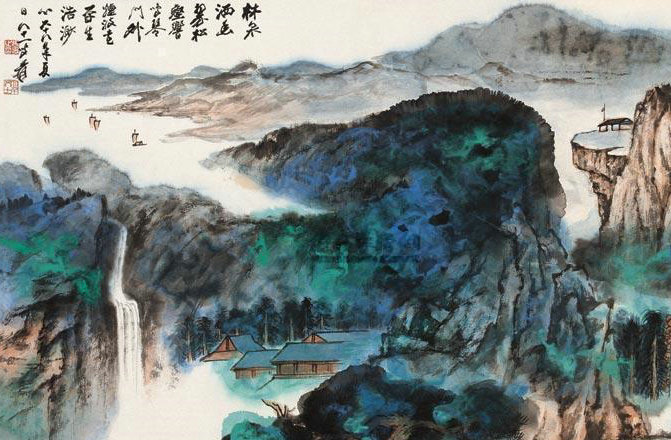

近期,廣州兩棟建於民國時期的古建筑被開發商拆毀,令人扼腕嘆息。廣州市有關政府部門事后對此表達了“強烈的譴責”,稱對歷史建筑被拆毀“感到痛心”。但新華社調查發現,被拆毀的金陵台和妙高台所在地塊,早在2007年就已被地方政府當作爛尾地塊進行拍賣,開發商拆除它們前已通過合法程序獲得許可。

回顧近幾年引發爭議的古建筑拆毀事件,地方政府保護不力,是導致悲劇的一個關鍵因素。深究其中的內情,一些地方政府隻顧眼前利益和任期內的政績,將賣地收入看得比文物保護更重——修繕和保護古建筑需投入的大量人力和財力,睜隻眼閉隻眼將土地賣給開發商卻能獲得不菲的土地出讓金。鑒於此,要想防范古建筑被拆毀的悲劇,需要有效地遏制地方政府的盲目賣地沖動。

有遠見的地方主政者應該意識到,古建筑其實是助力城市發展的重要文化資源,從長遠利益考慮,應將古建筑保護作為城市規劃工作的一部分。地方政府在賣地之前,如果能對相關地塊的文物和古建筑進行排查和登記,並制定有效的保護方案,古建筑被開發商“合法拆毀”的事件,恐怕也不至於頻繁發生了。

當然,防范地方政府因賣地沖動而將古建筑置於危險境地,不能完全靠地方政府的自覺。一方面,文保部門要加緊對文物或古建筑的登記和認証工作,防止一些古建筑不明不白就進入了開發商的拆遷范圍。這種登記和認証,應該完全以建筑本身的價值為標准,而不只是看其是否屬於文物保護單位、是否進了“歷史建筑名單”。近年來,很多極有價值的古建筑,就因為暫未納入國家文保單位而被肆意破壞,令人痛心。

另一方面,相關部門也要加強文物保護立法,完善問責機制,甚至明確出台規定,禁止將文物遺址和古建筑所在土地隨意打包售賣。在賣地前設置專門的審核環節,看所售土地上是否有待保護的建筑,有無保護方案等。如此,增加破壞古建筑的違法成本,地方政府在賣地時才能“三思而后行”。

□湯嘉琛(媒體人)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

發表成功!請登錄后盡快修改密碼。

發表成功!請登錄后盡快修改密碼。