鄧拓捐贈的《瀟湘竹石圖卷》為國內蘇軾作品孤本,是美術館的國寶級藏品。

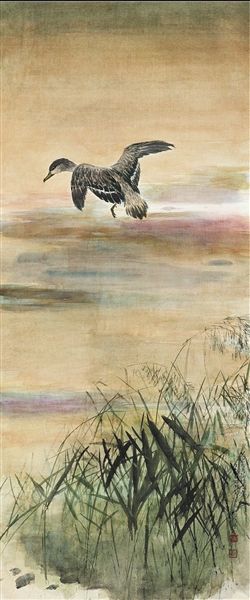

陳樹人《落霞孤?》是美術館獲得的首批捐贈。

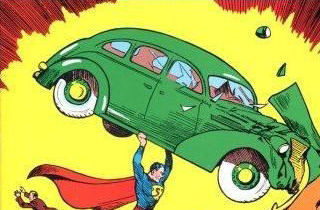

畢加索《花瓶邊的男人和女人,半身像》。

蔣兆和筆下的《流民圖》

我是藝術家蔣兆和筆下的《流民圖》,“20世紀前半葉尺幅最大的中國畫”、“現代中國畫壇最為重要的現實主義巨構”這些是貼在我身上的標簽,為此一經入藏中國美術館便成為鎮館之寶。除了偶爾出席各類美術展覽外,更多的時候我躺在中國美術館的藏品庫房中,靜靜地看著各類現當代美術作品的加盟。如今,我可以自豪地說,我們這個大家族已經有近11萬名成員,其“民族”有中國畫、油畫、版畫、雕塑、年畫、連環畫、宣傳畫、漫畫等。我們用各自不同的經歷講述著一個共同的真理:沒有保存就沒有文化的傳承。

開館前已有5000件藏品

早在我入藏中國美術館之前,這裡便已經收藏了成千上萬的美術作品。中國美術館館長范迪安指出,“在美術館施工時征集作品的工作也同步進行”。1961年冬,成立了包括劉峴、江豐、米谷、鄭野夫等人在內的“收購小組”,開展美術作品的征集和研究工作。

中國美術館原館長辦公室主任吳瓊曾與四任中國美術館館長都共事過。她回憶,博物館藏品固然重要,但收集什麼樣的藏品卻成為剛剛建立的中國美術館學術定位的爭論焦點。

1961年下半年,米谷、江豐、劉峴等美術館籌備小組成員組成三人收購小組開始從中國美協歷年展覽后積壓的作品中挑選、收購作品,“初選后,再由當時美協領導蔡若虹、華君武、王朝聞、邵宇、劉開渠等復選,入選的作品則留畫付稿酬,沒有入選的則退回。”

這期間選購的,以國畫最多。第一批入藏的作品有石魯、林風眠、傅抱石的中國畫各6幅及當代版畫若干幅。

在中國美術館館藏歷史上,征集與捐贈幾乎是同步的。1961年,中國美術館也獲得了第一批捐贈,那是陳樹人夫人居若文女士捐贈的116件陳樹人作品。陳樹人是嶺南畫派創始人之一,與高劍父、高奇峰並稱為“嶺南三杰”。陳樹人能畫山水、人物、尤以花鳥畫最精,中國美術館收藏的這批藏品,是代表陳樹人典型風格的藝術精品,包括了《落霞孤?》、《孔雀》等。

1963年,畫家韓樂然的親屬向中國美術館捐贈了其油畫、水墨遺作135件。韓樂然早年曾赴蘇聯參加革命活動並在法國學習藝術,回國參與抗日運動,后在大西北做黨的統一戰線工作。韓樂然用畫筆記錄西北的風土人情,擅長描繪藏族節日、慶典等生動的生活場景,手法帶有寫意造型意味。捐贈作品中就包含此類油畫作品《拉卜楞寺前歌舞》等。近年由中國美術館策劃的韓樂然藝術展曾赴韓國、中國澳門等地展出,引起強烈反響。

在征集與捐贈的協力下,中國美術館開館時已經收藏了近5000件藏品。范迪安說,“這為中國美術館開館提供了最好的條件。”

文化名人捐贈珍品畫作

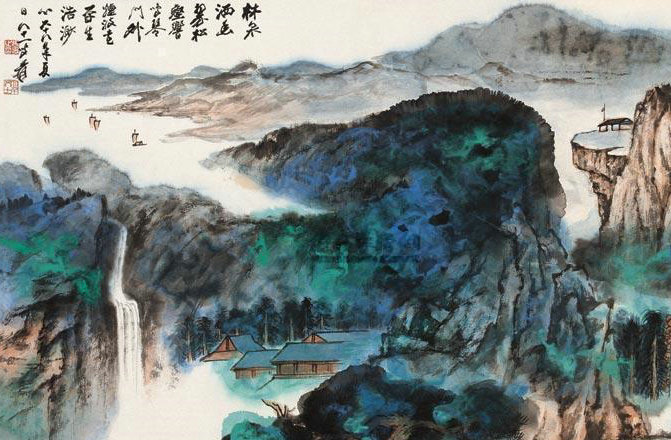

開館后,中國美術館作為國家藝術寶庫的地位日漸凸顯,中國美術館收藏了齊白石作品410幅﹔黃賓虹作品300余幅……各類國寶被藝術家、名人捐至美術館。在我之前最著名的國寶級藏品中,蘇軾《瀟湘竹石圖卷》是最具代表性的一件。

蘇軾畫作傳世珍品僅存兩幅,《枯木怪石圖》已於抗戰時期流入日本,為此《瀟湘竹石圖卷》成為國內蘇軾作品孤本。該幅作品為絹本(縱28厘米,橫105.6厘米),以竹石寄托文人精神情懷,使人在窄窄畫幅內猶如閱千裡江山,是中國文人畫的典范之作。

近千年來,《瀟湘竹石圖卷》輾轉漂泊,流傳至現代歸原北洋軍閥吳佩孚的秘書長白堅夫收藏。1961年,白堅夫家人來北京為該幅作品找買家,時任《人民日報》社長的鄧拓以寫作《燕山夜話》所得的2000元稿費,加上變賣手中24幅古畫的3000元,共5000元買下了《瀟湘竹石圖卷》。鄧拓購畫后旁征博引寫出《蘇東坡〈瀟湘竹石圖卷題跋〉》一文,和該幅畫一同在《人民日報》發表。

1964年,鄧拓將個人珍藏的145件(套)中國古代繪畫作品捐贈給中國美術館。其中便包括備受關注的蘇軾《瀟湘竹石圖卷》。與其同行的還有沈周的《萱草秋葵圖卷》,唐寅的《湖山一覽圖》、仇英的《採芝圖》、清人惲壽平《桂花三兔圖》、華喦《紅白芍藥圖》等精品。

1984年春,國家文物局組織謝稚柳、啟功、楊仁愷、劉九庵、徐邦達等文物專家對《瀟湘竹石圖卷》鑒定,專家們經過鑒定認定其為蘇軾真跡。

中國美術館副館長梁江曾表示,“美術館珍藏的這幅蘇軾孤本價值連城。現在藝術品市場上,一幅宋代書法就拍出了幾個億,如果《瀟湘竹石圖卷》若現身拍賣行,起價就會超過4億”。

自鄧拓捐贈之后,很多藝術家及其家屬也將自己的作品捐贈給中國美術館。今天,我能躺在中國美術館內與蔣兆和家屬的義舉不無關系。

1998年2月18日,蔣兆和夫人蕭瓊在與其子女商量好后,把我捐給了中國美術館。大家都知道,蔣兆和是20世紀中國人物畫壇一代宗師,而我則是他一生中最重要的作品,是現代中國畫壇最為重要的現實主義巨構。蔣先生可是自1941年構思后整整花了兩年時間才將我“孕育”出來。

原來我高2米、長約26米,不過現在僅存不到13米。楊力舟回憶,1998年蔣兆和夫人蕭瓊女士出於對中國美術館的信任,帶領子女將蔣先生代表作、巨型水墨畫《流民圖》捐贈給國家,“從美術史的角度,《流民圖》是20世紀最偉大的中國畫作品之一,稱之為中國美術館的鎮館之寶不為過”。

路德維希夫婦送來畢加索

如果列出中國美術館藏品捐贈表,那可是長長的一串名單。潘天壽、李苦禪、張樂平、陳抱一、劉開渠、吳作人、王式廓、華君武、吳冠中等美術界名人都在捐贈行列。由此,在我們館藏的大家族中又增添了潘天壽的《記寫雁蕩山花》、吳作人的《畫家齊白石像》、王式廓的《血衣》(油畫稿)、李可染創作於1963年的《萬山紅遍,層林盡染》、吳冠中的《畫中人(朱碧群肖像)》、《野草》、《都市之夜》、靳尚誼《塔吉克新娘》。不過令我奇怪的是,這份名單中,也有一對外國友人,那就是德國人路德維希夫婦。

中國美術館館長范迪安曾將路德維希夫婦的捐贈定性為“中國美術館歷史上最重要的一筆國外美術作品捐贈,為中國美術館留下了重要的西方現代藝術作品”。范迪安稱,在當時美術界對西方人的捐贈還不理解,甚至有反對的聲音,“但是楊力舟館長很好地堅持了學術主張。”

“我對西方藝術品並不太了解,但我知道這裡面有畢加索,有德國新表現主義的巴塞利茲、呂佩爾茲,美國波普藝術大師安迪·沃霍爾等。”據經歷這一捐贈事件的當事人楊力舟館長介紹,這批藏品之所以能留在美術館與路德維希夫婦的收藏理念有關。

路德維希夫婦是德國巧克力大王,“他們夫婦年輕時是做藝術史研究的,為此其將盈利部分用於購買藝術品。但他們的收藏理念是不為藏品專門蓋庫房,而是將其捐給博物館,”楊力舟介紹,路德維希曾先后向德國、歐洲各博物館捐贈藏品,要求便是要用他的名字來命名一個陳列館。

在向歐洲13個博物館做出捐贈后,路德維希考慮向中國捐贈。在當時駐德國大使梅兆榮等人努力下,路德維希到中國考察,此后他決定將部分藏品捐給中國。“最初路德維希向中國美術館捐贈的決心還不明確,我就跟他說你捐向歐洲13個博物館的受眾都不可能比捐給中國美術館多,捐給我們后世界上四分之一的民眾都擁護你。”楊力舟回憶道。

楊力舟說他曾經開了一個名單給路德維希,希望能得到那些19世紀德國表現主義的藝術作品,路德維希夫婦說,那些作品他們也沒有收藏到,最后選定了117幅作品,其中便包括《帶鳥的步兵》、《花瓶邊的男人和女人,半身像》、《抽煙斗的男人》等4幅畢加索的畫作。

據楊力舟透露,當時路德維希隻想捐一張畢加索畫作,但在爭取之下,1幅變成了4幅,甚至還包括挂在路德維希夫人臥室內畢加索的水墨畫。“當時路德維希夫人還有點不舍,但路德維希曾說起其對夫人的勸慰:你不要難過,你最愛的畫捐給中國,那不是最好的歸宿嗎。”

不過這次捐贈也是好事多磨。1996年3月,雙方草簽了捐贈協議后,6月份路德維希在做一個小手術時突發心臟病去世,“當時我們擔心這次捐贈會取消,沒想到路德維希夫人還是完成了丈夫的遺願。路德維希夫人很了不起,她說我們說過的話是算數的。”

400元征集羅中立《父親》

中國美術館收藏之初,酬金標准是參照榮寶齋的標准制定。后來米谷等提出要給老畫家多付一點,油畫、雕塑等畫種的作品酬金也要提高。與此同時,吳瓊透露,當時在收購藝術家作品時米谷便常常以誠意打動對方。

類似在收購蔣兆和、吳作人等畫家作品時,酬金不多,實在拿不出手,米谷就登門送錢,並反復作出解釋,也得到了老畫家的理解,並收藏了蔣兆和的《女民兵》、吳作人的《靜物》等作品。此后,米谷又到吳作人家選了幾幅油畫,吳作人理解國家的經濟情況,提出將《畫家齊白石像》贈給中國美術館,米谷遞上一張支票,並且滿含歉意地說:“這一點錢,不能算收藏你幾幅作品的代價,隻能算是美術館向你表示一些謝意。”

同樣通過各類展覽征集到中國美術館的作品酬金也非常少。吳瓊說,上世紀60年代,中國美術館征集作品給的稿費“是幾百塊錢,包括大家的作品。稿費是根據藝術家的年齡、資歷、藝術成就、作品的尺幅等綜合考評得出來的。”我記得羅中立的《父親》便是經由1981年元旦在中國美術館舉行的第二屆全國青年美展中,憑借其金獎獲得者的身份進入我們這個大家族,當時給的稿酬是400元。

事實上,藝術家及其家屬將我們這些美術作品捐贈完全是不講代價的,這讓中國美術館人非常感動。中國美術館館長范迪安便稱,“我經常對藝術家說你給國家館最好的作品,國家館給你的作品最好的待遇,這個待遇是推介、研究、傳播。”藝術家和家屬也有這樣的共識。當時吳作人就提出他只是希望能保護好作品、及時修復保養作品。這幾乎是所有捐贈者的共同心願。蕭瓊把我捐給中國美術館保存是我最好的歸宿。捐贈當場,蕭瓊還囑咐,由於我個頭大,“保存有一定難度,渴望它能得到妥善的保護。”

■ 對話

梁江:書法攝影收藏薄弱

梁江是中國美術館主管收藏的副館長。在藝術市場火爆發展的當下,讓他欣慰的還是藝術家們在金錢的天平上仍會向中國美術館傾斜,“他們都沒有講任何價錢,完全就是捐贈給國家。當然我們還是會給一些獎勵金,但這跟他的作品市場價格是完全不成比例的,可能就是幾十分之一吧。”

新京報:中國美術館藏品增加最快是在哪個階段?

梁江:“文革”之后呈現了爆炸性的增長。征集藏品是盡可能為國家多積累文化財富,但是現在難度也越來越大。藝術市場發展迅速,拍賣很火。中國美術館收藏的都是精品,但不能按照市場行為來征集作品。中國美術館的收藏是在為國家做文化積累,而不能以個人的知識面或者好惡去取舍。

新京報:中國美術館已經收藏了近11萬件藏品,那你覺得有沒有什麼藝術門類是未來需要開拓的?

梁江:藝術的范圍是隨時代變化的,我們的收藏方向也會轉移。比如原來的“民間美術”現在叫“非遺”。“非遺”就不僅關注具體的固化作品,還包括手藝、傳承,以及人本身。

當然,中國美術館在收藏中也有相對薄弱的環節。類似書法作品、攝影作品相對少。這幾年我們也開始考慮比較長遠的問題,最近有些重大突破,其中包括與二十世紀中國最有名的攝影家郎靜山的后人達成了很好的意向,他們會捐給中國美術館成批的作品,填補一個空白。

新京報:通過捐贈收藏,文脈得以流傳,但藏品同時也需要承擔在民眾中傳承文化的功能。但多年來美術館館藏藏品的利用率偏低,受到不少質疑。中國美術館會每年不定期地利用館藏做捐贈展?

梁江:單獨做捐贈展並不是展現藏品的主要方式,更多的情況是這些捐贈藏品會出現在各類主題展覽中。此外每年都有幾千件館藏也會外借去外地展出,甚至還會代表中國參與對外交流。不為觀眾所知的是,他們在中國美術館看到匈牙利、西班牙的展覽,同時我們也必須要推出一個同等規格的展覽到那些國家去。

藏品不是隻通過不斷展出才能體現其價值。世界任何一個博物館、美術館也不可能把藏品全部都展出,常見的做法是分批展示。而且有些作品不一定是拿出來展出的,它們可能是作為研究用的,有些則是作為國家的文化積累。

記者 李健亞

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

發表成功!請登錄后盡快修改密碼。

發表成功!請登錄后盡快修改密碼。