古陶文明博物館大門

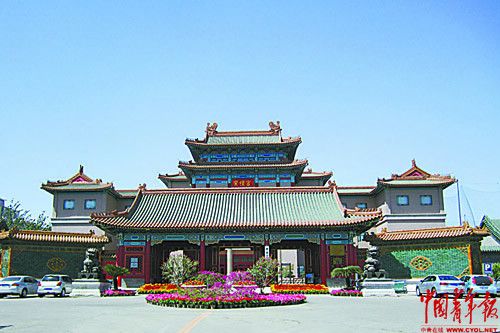

中國紫檀博物館

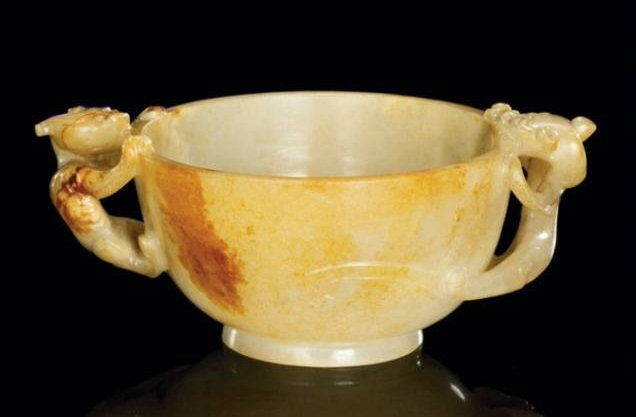

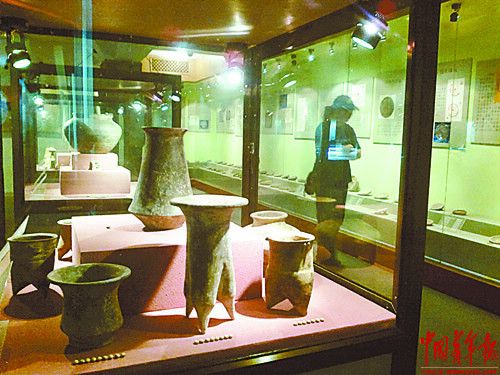

古陶文明博物館陳列1000余件展品

中國紫檀博物館傳統家具展廳

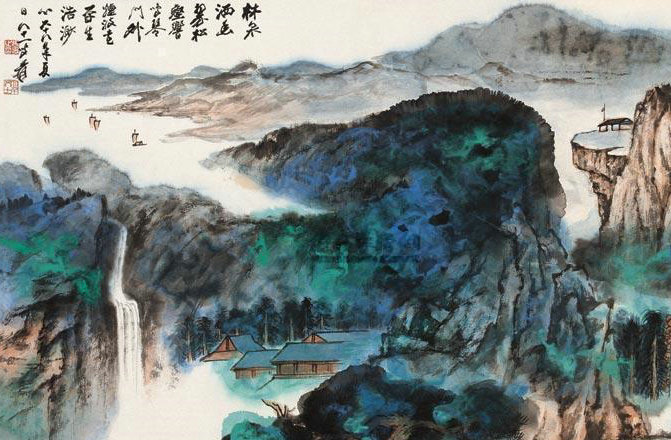

作為北京首批4家民辦博物館之一,古陶文明博物館也熱鬧過。16年前開館的那天,這座位於北京南城的仿古建筑前,聚集了任繼愈、王蒙、李學勤、單霽翔等一眾文化界人士為其剪彩道賀。不過,現在這裡有些冷清。博物館隻開了一小扇側門,一張寫著“參觀請走此門”的白色A4紙隨意地貼在門上。自古陶文明博物館的創辦者、首任館長路東之於2011年去世后,按照現任館長、路東之妻子董瑞的說法,“養”這家博物館的“手”沒有了。

北京大學考古文博學院教授宋向光,在接受中國青年報記者採訪時說:“現在的民辦博物館基本上是第一代——館長就是創辦人,個人魅力佔很大因素。‘二代’的繼承,則更多要靠制度管理。至於制度怎樣建立,這將是一個痛苦的過程。”

5月18日是“國際博物館日”,一道思考題擺在公眾面前:當“二代之痒”降臨,民辦博物館准備好了嗎?

一種奢侈的愛好

也許因為是工作日,又是中午,古陶文明博物館400平方米的地下展廳隻有一個觀眾。文物愛好者大禹說自己“正好路過”,又“正好要等朋友”,於是掏了50塊錢買門票進來看看。“現在很多公辦博物館都免費,這裡50塊錢的門票稍微有點貴。不過,這種地方除非你特別喜歡,不然也就來一次,價格可以接受。”大禹說。

盡管門票不便宜,但董瑞說這點錢只是杯水車薪。博物館一年的運營成本在50萬元左右,這筆資金之前多半來源於路東之個人。“朋友說,個人辦博物館是一種奢侈的愛好。以后怎麼辦還沒定,隻能先維持現狀吧。”董瑞說。

中國紫檀博物館更幸運一些,一直被館長陳麗華的房地產企業“供養”著。這座投資兩億元建造的博物館佔地25000平方米,每年的成本高達一兩千萬元,再加上不斷增加的紫檀展品也價格不菲,一個永定門模型,僅木材就耗資數億元。

79歲的沙書江已經是第三次來紫檀博物館了,第一次是4年前,這次特地陪老伴兒過來。“這麼多紫檀,每次來都有新鮮東西,這次又多了一個四合院模型。沒有公辦的紫檀博物館,陳麗華搞這個挺好。”但沙書江擔心的是,“如果陳麗華不做了,這個博物館還能保留下去嗎?”

去年,紫檀博物館成立了紫檀文化基金會,基金會秘書長渠曉玲說:“我們現在有企業支撐,經營上不用特別費心。但考慮到長期發展,希望今后能依靠基金會來管理,目前剛剛起步,還沒有成規模。”

民辦博物館除了“民辦”的標簽,似乎還有另一大特征就是“不好找”。古陶文明博物館要拐進幾個胡同,紫檀博物館在高速公路邊上,相比之下,位於國子監附近的北京鬆堂齋民間雕刻博物館坐擁黃金地段。博物館每年的參觀人次超過5萬,今年預計能達8萬。執行館長庄園說:“我們的觀眾數量,在民辦博物館中算很多了。但經營狀況一直不太好,幸好這個院子已經買下來了,不然成本都不夠。”

鬆堂齋一年成本四五十萬元,門票是唯一的收入,其他的錢就得館長自己掏。博物館也想了一些辦法來吸引觀眾。比如以前的門票是10元一人,2013年年初開始改為先參觀后補票,而且付錢多少由觀眾自己決定。這樣不僅觀眾比以前多,而且平均一人願意出30元。

博物館還在網上和高校招募志願者,經過館方培訓后負責講解。庄園也曾是志願者,前任執行館長離開后,他接下了這個擔子。博物館的創辦者李鬆堂,現在專注於他的鬆堂臨終關懷醫院,並不直接管理博物館。他表示,博物館不會留給子孫,將來也許會辦一個基金會來負責。

政府能不能幫幫忙

博物館是一個舶來品,民辦博物館在一些發達國家也早有出現,比如法國盧浮宮的銅板雕刻收藏館就是私人所有。據《中國經營報》2010年報道,這個博物館的資金也同樣捉襟見肘,用出售版畫作品、有償巡展等方式獲取收益,但主要資金還是來源於國家。

董瑞說:“路館長去世時,我們感到空前的壓力,向有關部門提出幫助要求,但沒有結果。”我國的民辦博物館在當地民政局登記時的分類是“民辦非企業”。沒有盈利性,又為社會服務,當僅僅依靠館長已經無法支持時,政府能不能來幫幫忙?

2010年1月29日,國家文物局、民政部、財政部、國土資源部、住房和城鄉建設部、文化部、國家稅務總局聯合發布了《關於促進民辦博物館發展的意見》,其中一條是“切實幫助解決民辦博物館的館舍與經費保障問題”。這7個發文單位也正是能夠給民辦博物館提供實際幫助的對口單位。

北京市朝陽區有18個登記在冊的民辦博物館,數量佔到全市的四分之三。朝陽區出台了“鼓勵促進民辦博物館發展實施辦法”,還號召民辦博物館在每月的第一個周六免費開放,費用由朝陽區財政補助。這項活動推出后,民辦博物館的參觀人數增加了近兩成。

朝陽區文化委員會的工作人員告訴記者,政府主要是在資金和宣傳方面給予支持,現在每年有200萬元針對民辦博物館的專項資金,以后還會不斷增多﹔此外,還發動社區、學校走進民辦博物館,讓民間也參與進來,比如元典美術館已經成為社區文化中心。“下一步計劃建立博物館聯盟,不僅是研討,更要做實事。去年年底召開了朝陽區博物館館長會,公辦博物館和民辦博物館館長一起討論,共享資源。當時電影博物館館長就說,可以給民辦博物館提供展示空間。”

紫檀博物館每年能從朝陽區拿到20萬元的免費開放補助,又因為是第三批非物質文化遺產傳承技藝單位,做一些非遺研究、技藝培訓,去年獲得50多萬元的補助。渠曉玲說:“我們不要求國家一年給多少錢,全部給錢的話就不存在‘私人博物館’的概念了。不過,博物館不是賺錢的地方,能不能在用水用電、稅收方面有些優惠?現在出售小紀念品,要交25%的所得稅﹔政府給的補助,也要交稅。門票是免稅的,但博物館將來的趨勢是免費。”

宋向光說,政府給不給財政等支持,就看政府如何理解民辦博物館。“有的認為它是文物保護機構,那替國家保護文物可以給獎勵﹔有的把它作為公共文化設施,就可以投入一部分政府資金支持﹔有的政府從區域發展考慮,比如西部一些地區把民辦博物館作為旅游景點。還有東南沿海的一些民營企業,把辦博物館作為向現代化企業轉型的措施,以提升企業文化。”

宋向光認為,目前在法律上,民辦博物館基本與公辦一視同仁,但它不可能完全享有公辦的待遇。“國家法律規定,民辦博物館的資產和藏品都是屬於私人的,是一個私有制的組織,館長幾乎能決定一切事務。權利和義務是對等的。如果民辦博物館想和公辦一樣,那它能否接受館長統一任命、藏品統一劃撥等前提條件呢?”宋向光說,“美國的民辦博物館不僅是公辦博物館的補充,更是民眾表達意志、體現言論自由的機構。它們甚至不希望政府給太多幫助,因為這涉及誰給錢就被誰約束的問題。”

博物館不等於私人展廳

古陶文明博物館的展覽陳設與別家不同,除了常規的古陶器,還有路東之創作的詩稿、油畫、裝置藝術等夾雜其間。“這是一種后現代的呈現吧,我感覺跟文物整體的感覺不太搭調,不過主人喜歡這種方式也無可厚非。”大禹說,“公辦博物館,大家可以從鑒賞的角度去看﹔民辦更多是個人興趣的體現。”

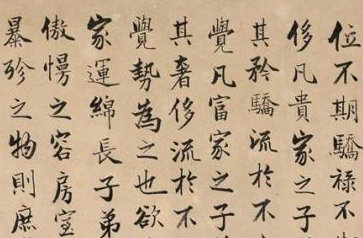

的確,大部分民辦博物館的建立都是源於創辦者的個人愛好。路東之在西北大學上學時,每天挎著雙肩包在圖書館工地裡翻“寶貝”﹔李鬆堂的磚雕石刻藏品,很多是在胡同拆遷時“撿”來的。還有百年世界老電話博物館、老爺車博物館、古瓷片博物館……展出的,都是館長們的多年私藏。

不過,什麼是博物館,和私人展廳有什麼區別?這個問題其實很多人還不清楚。觀眾也許隻看到了古陶文明博物館的一個表面,卻不知路東之生前已經開始了一個名為“古陶文明坐標系”的研究工作,寫過一些考古類的書籍,也為社區開辦公益講座。最近,博物館還在申請成為青少年教育基地。展覽與研究、教育都密不可分。

宋向光從博物館學的角度,介紹了博物館的歷史:西方社會從神學系統中解放后,博物館就成為一個建構科學知識的機構,后來隨著社會發展,漸漸變成社會教育的機構,成為新文化的代表。“美國大都會博物館的大部分藏品都是私人捐贈的。它考慮的不是自己的生存,也不是為了紐約市民的文化娛樂休閑,而是整個紐約市的城市形象、城市品質和未來發展,博物館成為很重要的基礎性設施。”

“近代中國從西方引進博物館的形式,但沒有引進精神內核,最初僅僅把博物館作為文物保護機構和宣傳群眾的工具。”宋向光說,“現在大部分中國人覺得博物館就是一個保存文物的地方,有了文物就可以辦博物館,其實不然。我國的民辦博物館在開展社會教育方面做得還不夠。”

《關於促進民辦博物館發展的意見》中提出,要“加強對民辦博物館的專業指導和扶持”。國家文物局近年來推出一系列幫扶機制,除了規范准入標准外,還舉辦民辦博物館館長培訓班、國有博物館對口幫扶等專業上的指導。

西方一些老牌的民辦博物館,最初也是由富商的個人資金或者政府支持,但“二代”、“三代”之后,現在已經慢慢走向了社會支持。如果學習西方,由基金會籌集資金、運作收益,似乎是自力更生的一種有效機制。觀復博物館、建川博物館、紫檀博物館、鬆堂齋……許多民辦博物館也的確已經或准備成立基金會。

不過,這條路也不是設想中的那麼容易,一定程度上取決於博物館作為機構本身的功能。宋向光說:“民辦博物館一定要當成博物館來建,不是私人展廳。博物館隻有承擔了社會責任、公信力強,民眾才會樂意把錢捐給基金會,這也與公民意識、社會回饋意識的提升有很大聯系。”

在剛剛過去的“5·18”國際博物館日,有關民辦博物館的消息喜憂參半。在國家文物局發布的第二批國家二級、三級博物館名單上,陝西大唐西市博物館赫然在列,成為全國首家成為二級館的民辦博物館。但在5月18日於濟南揭曉的第十屆全國博物館十大陳列展覽精品評選終評結果,初評時首次有3家民辦博物館展覽入圍,終評卻無一上榜。

此外,人們還看到,“浙江德清縣財政每年安排300萬元專項資金扶持民辦博物館”、“武漢首個民間漢繡博物館開館”、“淮北首家民辦博物館成立”……自1992年上海首開先河,到2011年年底,全國登記在冊的民辦博物館已有535家,佔全國博物館總數的近15%。國家文物局2011年年底發布的《博物館事業中長期發展規劃綱要(2011-2020年)》提出,到2020年,“民辦博物館佔全國博物館比例逐步達到20%”。很顯然,各地創辦民辦博物館的熱情不斷升溫,但也不妨適時地停下來想想,當遭遇躲不過去的“二代之痒”時,民辦博物館應該怎麼辦?

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間