萬君超

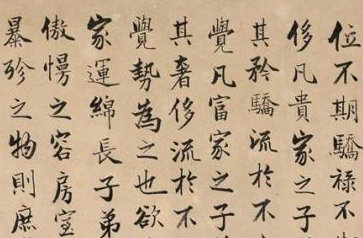

倪雲林《江渚風林圖》軸,墨筆紙本,款署“至正癸卯”,時倪氏五十八歲。原為顧洛阜舊藏之物,今藏美國紐約大都會博物館。此圖上有明初宋濂、明末項元汴,清初繆曰藻、孫承澤、高士奇,清中期王澍,晚清呂鬆壑等人鑒藏印,並著錄於繆氏《寓意錄》和高氏《江村銷夏錄》。此圖真偽姑且不論,宋濂鑒藏印亦有些存疑,但應可謂流傳有序。去年在上海博物館舉辦的“翰墨薈萃”大展中,《江渚風林圖》軸也是一件備受矚目的重要展品。

但幾乎沒有觀眾知道,《江渚風林圖》是一件有恩怨掌故的展品。因為,這幅畫曾經導致了兩個好友的“絕交”。此圖在民國年間曾經為蔣谷孫(1902—1973)收藏,但其從何處購得,今已無考。蔣氏是民國年間上海著名古籍碑帖收藏家和古董商人,1948年前后去香港,后定居台灣。陳巨來曾寫有《記蔣密韻后人》一文,專述蔣谷孫的“八卦”故事,今已“膾炙人口”,此不贅述。

《江渚風林圖》曾著錄於吳湖帆《丑簃日記》(見《吳湖帆文稿》,中國美術學院出版社2004年)1938年3月3日的日記中:“又蔣谷孫取來雲林小幅,即董香光賞識之‘江渚暮潮初落,風林霜葉渾稀。倚杖柴門闃寂,懷人山色依微。至正癸卯九月望日戲為勝伯徵君寫此,並賦小詩。倪瓚’一圖也。此畫為項子京舊藏,后歸高江村,載入《銷夏錄》中者。下角有‘宋學士景濂’一印,精品也。”

“宋學士景濂”印應是“金華宋氏景濂”印。但在當天的日記中並未明確記載:《江渚風林圖》是還給了蔣谷孫,還是留在了梅景書屋?而在三個月后的6月26日日記中又有記載曰:“曹友卿攜谷孫易物來,帶去倪雲林《江渚風林圖》、毛影宋鈔《梅屋詩余》、《石屏長短句》、《槃齋樂章》三書、《花草粹編》一部、金孝章校明鈔《金國南遷錄》一本、宋刻《后村詞》一卷,倪畫原非易中物,毛鈔《梅》、《石》二種余舊藏。帶來余舊藏《漢侯獲碑》二軸、元拓《史晨前后碑》二本、明拓《景君》、《韓敕》、《鄭固》三碑及張伯雨書軸。以上三物去年易去,余為托谷孫經售梁楷畫,故易之。后梁畫未成交,余欲易還,而谷孫不肯,索之再三,終不理會。近觀雲林《江渚風林圖》被余扣住將一月,乃得將原物易歸,蓋五漢碑皆外祖沈公物也。”

上述之事的大致經過是:吳湖帆曾委托蔣谷孫賣掉一幅梁楷畫,而將《漢侯獲碑》等五種漢碑拓本轉賣給了蔣氏。但因梁楷畫后來未能成交,所以吳湖帆就想將五種漢碑拓本購回。但他再三追索,蔣氏始終不肯。而恰好蔣氏的藏品《江渚風林圖》一個月前已在吳湖帆手中,所以就扣下倪畫不還。蔣氏無奈之余,隻得托曹友卿將五種漢碑拓本歸還。而吳即將《梅屋詩余》等六種古籍和鈔本抵作購回五種漢碑拓本的價款,同時也將《江渚風林圖》歸還給了蔣氏。

吳湖帆外祖父沈樹鏞舊藏五種漢碑拓本,除《鄭固》外,其余四種均著錄於沈氏《鄭齋金石題跋記》一書中,可謂是梅景書屋中的祖傳之物。雖非稀世名拓,但對吳湖帆而言,其中寄托了一種對祖先的特殊情感。而吳湖帆當初之所以要將之轉讓給蔣谷孫,都是因為那幅梁楷《睡猿圖》“惹的禍”。

上世紀三十年代初,張大千在蘇州網師園中,以宋人佚名(一說是牧溪)冊頁《睡猿圖》為藍本,贗制《睡猿圖》軸,並署南宋畫家梁楷款,偽添南宋著名刻書家、賈似道門客廖瑩中題字“梁風子睡猿圖神品”。並用木印仿制名家鑒藏印鈐於圖上,又請蘇州人周龍蒼做舊。再暗托天津某古董商攜至上海兜售,雲是從清宗室府中流出,據傳當時售價為十兩黃金。后此圖為吳湖帆收藏,成交價格不詳。吳湖帆還將此圖著錄於《吳氏書畫記》卷一中(見《吳湖帆文稿》)。

時張大千與吳湖帆交往甚密,常至梅景書屋鑒賞書畫。當張見此圖已被吳視為珍秘之物時,又不便明言,只是婉轉告知此圖似不可靠,暗示應轉售此圖。吳湖帆時在上海書畫鑒定界號稱“一隻眼”,自負甚高,故不為所動。在此期間,張大千還曾介紹廣東買家到吳家觀賞《睡猿圖》,當是有意為之中介。后張大千再仿一幅同圖式梁楷《睡猿圖》(據說后為王季遷收藏)送好友陸丹林,陸攜此圖至吳家請鑒賞。此時吳湖帆方知當初“走眼”,但關乎自己名聲,故亦不明言。遂延請葉恭綽為此圖作長跋,葉跋中有“紙瑩如玉,墨黝如漆,光採竦異,精妙入神”,以及“使藝林得沾法乳,神而明之,存乎其人。有志之后學,不驚為河漢”等夸張不實之辭。並又在詩堂上大字題曰“天下第一梁風子畫”。不知當初葉先生是在怎樣情形之下作此長跋和題字,是否真屬“走眼”,還是兩人“合謀”?但葉先生在后來出版的《矩園余墨》、《遐庵談藝錄》等書,此段長跋未予刊入。傳抗日戰爭結束后不久,《睡猿圖》以高價賣給一美國人,今藏美國檀香山博物館。此是后話。

吳湖帆和蔣谷孫兩人經過了《江渚風林圖》風波后,似乎從此“絕交”。至少在以后的《丑簃日記》中,蔣的名字再沒有出現過。而在此之前,蔣的名字幾乎每隔一二天就會出現在日記中。即便是后來在潘靜淑的治喪期間,海上名人和親朋好友皆往吳府吊唁奠儀,也仍未見有蔣谷孫的名字。在1938年7月12日的日記中,記錄了陳巨來的一段傳話:“巨來雲,前日冒鶴老得袁某絕交書后日記雲:‘□□來書絕交,此損友也。聽之。’寥寥十余字,斬釘截鐵,勝絕交書萬倍也,敬佩敬佩。”如果不了解此前吳、蔣之間曾經發生的事情,則上述文字中所暗含的旨意就無從“破譯”也。

在當時的上海書畫鑒藏界,梅景書屋是一個著名的交易“沙龍”。失去了吳湖帆這個重要客戶和交易平台,就蔣谷孫來說,對生意上的影響應該是不小的。但在張珩的《張蔥玉日記》(上海書畫出版社2011年)中發現了他的一些行蹤。張珩和“好事家”譚敬等人都是當年古書畫市場上一擲千金的“豪客”,也是蔣谷孫、曹友卿、劉定之、孫伯淵、錢鏡塘等著名書畫商人的大主顧。但蔣氏好像是傷了“元氣”,生意闌珊。所以他的名字在《張蔥玉日記》中出現的頻率遠比《丑簃日記》中少了許多,似已日漸被“邊緣化”。平心而論,蔣谷孫看碑帖和古籍的眼力堪稱一流,似與吳湖帆在伯仲之間,兩人皆家傳、天賦、勤奮三者兼備。而其看字畫則稍遜吳湖帆、張珩諸人一籌,所謂術業有專攻也。

但有關《江渚風林圖》之事,在陳巨來的《記蔣密韻后人》一文卻出現了另外一個“版本”。他說:“在吳、蔣交歡時,二人時時相互作買賣,亦時借物賞鑒,在蔣臨去香港之前,曾向湖帆借明拓漢碑冊校字,湖帆向蔣借倪雲林二尺立幅一張,上有長題也。后蔣還漢碑時,吳竟雲:‘說過對調倪畫的呀。’谷孫亦無可奈何矣。因勝利后,余見此畫懸挂於吳處,詢之曰:‘這谷孫之物,你買了嗎?’吳雲以漢碑易得雲雲。幾冊明拓四五百而已,倪畫至少一千以上,蔣又蝕了本矣。”但在1938年6月26日,吳湖帆已將《江渚風林圖》歸還給了蔣谷孫,陳巨來怎麼可能在抗戰勝利后還會再看見“此畫懸挂於吳處”?而且吳還“親口”告訴他“以漢碑易得”雲雲。

在“翰墨薈萃”大展中觀賞《江渚風林圖》時,我就會想到吳湖帆與蔣谷孫因這幅畫而發生的恩怨往事。也不禁會莞爾想起陳巨來因張冠李戴而杜撰出來的“秘辛”。從某種程度上說,每一件藝術品的背后均有著鮮為人知的故事。而隻有那些精於此道和博學多聞之人,才會有可能發現它們的“秘密”。(萬君超)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間