四人談:於“當代”中的“山水、花鳥與人物”

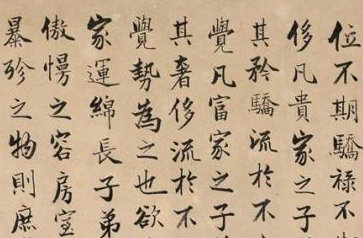

姜建忠作品《書童》

孫良作品《閑趣》

黃阿忠作品《泊》

中國當代藝術的自身建立該怎樣行進,這是個大命題。關於中國畫、中國文化如何找到屬於自己的當代性,中國如何從傳統中找回自己的文化自信,如何擺脫西方的話語模式等問題,策展人李曉峰與三位藝術家進行了對話。

編者按:黃阿忠、孫良、姜建忠三位都是油畫家,然而前不久三人卻聯袂展出了各自的國畫作品。“黃阿忠、孫良、姜建忠國畫近作三人聯展”也引發了一個關於中國文化當代性的討論。三位油畫家的這次跨界,不同於現代觀念水墨的符號式圖解,而恰恰選擇以經典傳統的筆墨語言,去表現中國文人畫的意境和神韻。關於中國畫、中國文化如何找到屬於自己的當代性,中國如何從傳統中找回自己的文化自信,如何擺脫西方的話語模式等問題,策展人李曉峰與三位藝術家進行了對話。

為什麼當代選擇“回望”

李曉峰:怎樣算當代性?當代不會就是那些西方用過的文本吧?其實,按學者劉小楓觀點,當代、后現代其實還沒有跨出現代性的命題。本質主義煙消雲散后,不再本質化的都歸到了現當代。

孫良:很多藝術在中國歷史上,以前的講法是復古運動,實際上還是創新。我不用復古,我用“回看”,這是更有意思的問題。

李曉峰:是的。那麼為什麼中國當代選擇“回望”傳統?這正是需要深入觸及的話題。比如這幾年越來越明顯的中國元素,不再是那種符號化的政治POP,如領袖符號、光頭等,不再具有那時的張力。這時藝術家們開始往久遠的、深層的傳統中國回望,是歷史蘇醒、文化情懷?

中國當代藝術“回望”傳統,我覺得和一直搞國畫傳統的人不同,所以,當代“回望”傳統的意義可能大於傳統本身,甚至大於當代本身。這是三人國畫聯展或許會給當代中國提供的一個很重要的案例,就如“星星美展”,從那時走到現在30多年,結果那個“不准調頭”的著名符號,突然貌似調頭了,可以叫回首、回望,深層的意味呢?

孫良:中國的當代藝術面臨著三個女妖,《荷馬史詩》奧德修斯的典故。奧德修斯在回家的路上,必須經過一個海島,那裡有女妖唱很美妙的歌,過往的船員都會被這個歌聲所吸引,情不自禁地將船劃向那個島嶼,但最終都在接近島的時候撞上暗礁,船毀人亡。所以,他叫他的水手們用蠟封住耳朵,當經過那裡被歌聲吸引的時候,那些船員是聽不到聲音的,他和船保存下來。今天的中國藝術家呢,我認為也同樣被三個“女妖”吸引:第一個,就是權力與體制的引誘,第二個是市場,還有一個“女妖”就是帝國主義。

李曉峰:你指的是“西方”嗎?

孫良:對。西方用它所謂的革命或者是激進的口號來引誘藝術家,這個引誘的過程會使我們忘記我們自己的傳統和審美。現在中國很多藝術家都想“創新”,好像不當代就不是人一樣的。但是在西方你會發覺在它的文化當中常常會出現回去、回家。

黃阿忠:畫家認識自己最重要。有人說你可以搞抽象畫,我說我不會。當代不起來也可以存在。我畫國畫不是為了追求時髦,我就是自己想畫,為什麼呢?我覺得國畫裡邊有中國的一種精神在。

李曉峰:跟你吃中國飯一樣,吃著順口,畫著順手。

黃阿忠:我畫國畫就是覺得自己很開心,這個開心是什麼?就是“玩味”呀,實際上,我覺得當代不當代不重要。

最好的傳統是什麼?傳統就是歷史把一個東西交給你,一代一代交下去,交的過程中會有損失、有丟失,也有添加,比方說齊白石,他的東西肯定有傳統。但是與石濤和巨然相比,不完全一樣。這個裡面會隨著時代去添加很多東西,又成為新的傳統。傳統有三塊:第一,傳統是一個大文化,比如中國傳統的大文化包括諸子百家、唐詩、宋詞、元曲等等﹔另一塊,就是民間的藝術﹔第三塊,就是西風漸進以后給我們的影響。

所以說今天做這個展覽我覺得意義很大,在於我們重新審視傳統,而且是以油畫家的身份去審視。

李曉峰:我們原來強調創新、現代化,都是那種所謂的進化態度,后來發現西方人很強調回家的,就是困於找尋到一條回家的路,那阿忠講的這個“玩味”跟孫良講的“回家”的概念有什麼關系?

孫良:不一樣,他是談他的一個喜好。今天中國文化所面臨的問題是自己文化當中某些優秀的東西,是不是應該再重新回看一下。

李曉峰:你現在畫國畫是否跟你剛才講“回家”的感覺有關系?

孫良:畫國畫是我喜歡的。借梁漱溟講,人生有三個階段,年輕時候是左派,中年我就成了右派,晚年要當無黨派。我的解釋,年輕的時候要造反,要弘揚自己的一種張力﹔中年,是右派,就是知道了什麼是好,好的東西在哪兒﹔晚年,包容一些。但我主要說的是,沒有一種藝術像中國的書法和中國的文人繪畫那樣會隨著年齡增長不斷提高的,甚至在晚年達到高峰。

“回看”傳統需潛心參透

姜建忠:接著“回家”的感覺談,我其實沒出過“遠門”,所以也沒有“回家”的感覺。但是“院子”附近是經常走走的,在“家門口在院子裡”看看風景,至於出“遠門”,我很謹慎。

我是一個崇尚經典的人,無論是中國的還是西方的,優秀的文化我都愛不釋手,經典文化才是人類文明的象征。這不是一兩下子能夠玩出來的,藝術的真諦其實不完全從生活中來,而是從傳統中來。整個美術史,就像放在桌上的自助餐飲,各種各樣的菜都有,我隻選擇對我胃口的。我本能地挑各個時期經典的東西,切一段下來大嚼一番。中國文化博大精深,它與西畫完全是兩個系統。

的確,很多人在走兩條路,從林風眠就開始提倡走中西結合之路,而我呢,不著急把它們混在一起,我以為可以從兩個系統進去,上午是“美國之音”,下午是“中央人民廣播電台”。如果他們要結合,那是自然而然的事。我對中國畫的關注,是站在中國文化立場來看待當代中國畫的。開始現代水墨很新鮮,后來我覺得它們跟中國文化沒什麼關系,它完全是用了中國畫的材料在畫西畫,它是屬於西方表現主義這一類的范疇。如果不在中國文化的系統裡面,你就是用宣紙作畫,往往到一定年齡會越畫越差,因為畫家年齡高了他捕捉對象的敏感度弱了。像黃賓虹這樣的畫家,他既有中國文人的高度修養,又具有對客觀事物理解的中國視野,這兩種東西會潛移默化在他的筆墨裡呈現出來,這種毛筆與宣紙的關系,造型的主客觀關系凝聚在畫家心中,形成了胸有成竹。從這點上說,可能他越到老筆頭功夫會越成熟。今天我們怎麼“回望”這段文脈,有時“反動”是為了獲取更大的自由度,是為了前進提供新的可能性,文藝復興就是一種“反動”和回首。

德國漢學家漢斯提醒我們,中國的現代性應該從中國的傳統中去尋找文化資源,而不是僅僅依附於西方文化。中國經濟地位日漸上升,也到了我們應該重新審視自己文化體系的時候了,其實,保護我們自己的文化就是最大的文化發展。

中國文化絕對是出世的,而西方文化是入世的,這是不同的文化理念。那麼這兩者的結合點在哪兒?或者說要不要結合?我的理解,東西方文化合並是長久的事情,不是一代人能解決的問題。佛教傳到中國也是通過多少代人才進入中國人的骨髓。

李曉峰:急著和誰融合,就同急著遺棄誰是一樣的。

黃阿忠:我的觀點是永遠不會融合。

李曉峰:主人可以接受客人的禮物,客人也可以到主人家來吃飯,然后回到自家還做自己的主人。

姜建忠:我前一陣子碰到一個朋友,他覺得對家具很懂,他准備按現在人的生活方式和審美對明式家具重新改造,他說會把明式家具提高一個層次。結果令我失望。因為明式家具已經到極限了,輕易不能動,動一動就覺得氣息都不對了。為什麼要舉這個例子呢?有時候我們往往覺得自己比古人聰明,以為今天的人月球都能上去,還有什麼事不能辦到?結果太自以為是。其實你還沒弄懂它就要改造它,這種改造是表面的。1949年到現在,在中國畫上面淺層次改造的人是太多了,那樣的改造者,改造一批被淘汰一批。都是些一個釘子還沒敲進去就想拔出來的創新者。中國的傳統博大精深,你得細細地判別,必須有這麼一個過程,而不是急於去改造它。

黃阿忠:建忠講的這點蠻重要,對中國畫,就是很多人去傳授,去繼承,可問題是他根本沒進去,什麼叫傳統,臨摹一張范寬,或者臨摹一下董源、倪雲林就傳統了?這是錯的。

中國畫也有外來文化滲透影響,剛才說到任伯年,虛谷也受影響,但是最后還是姓“中”,就是曉峰講的例子,這是你的房子,人家來你家做客,這房子還是姓中。他可能會把裡面陳設的東西改變一下,西方的東西放進去最后也會姓中的。

李曉峰:融的是部分還是全體,我們現在無從判斷,19世紀傷感的浪漫主義,都在提到回家的感覺,傷感家園的失落,迷失之后重新尋找家園,所以當時有一個詩人哲學家叫諾瓦利斯,說過一句話:“哲學就是懷著鄉愁的沖動去四處尋找家園。”從屈原《離騷》的被放逐,到尼採以來現代主義的自我放逐,讓“回家”成為一個無法簡單回答的問題,回來一定有意味,且很深遠,凱魯亞克《在路上》的那句名言:我一直以為下一站是終點,但是發現我永遠在路上。

不做“熊貓”和“春卷”

孫良:你以為畫在宣紙上就中國畫了嗎?我跟蕭海春開玩笑說你是“熊貓”,熊貓是什麼呢?世界級國寶,稀有、珍貴,人類保護。你知道反義詞是什麼?生殖能力低,生存能力差。

李曉峰:這個“熊貓”之喻的另外一極就是老栗提的那個“春卷”之喻,“國寶”是什麼?“國粹”是什麼?國人愛吃的春卷搬到西方的宴席上就是一盤小菜,文化核心價值不同,隻能夠當你一道小菜,主菜肯定不是你。

孫良:反正就是個春卷也要上桌。但是,永遠當配菜是不願意的,況且,你那個春卷最后不是蘸著醋吃了,是蘸著汽水吃了。

李曉峰:春卷也變味了。

孫良:接下來我們要找回自己的那些美味。

李曉峰:而且是主菜。

孫良:這個話題在這個時間提出最有意思,今天我們“回看”才有意思有意義,如果20年前回看,很迂腐的。有很多話題是和時代有關的。

黃阿忠:對,20年前我們三個人也可以開個國畫展,但是20年前可能就意思不大。

姜建忠:我們現在的主導思想基本上還是在西方中心論下談問題,因為現在我們還是個文化弱者。現代性究竟是單數還是復數概念?隨著中國經濟的發展,中國的現代性是不是可以從中國傳統文化裡面去尋找資源?這種資源是不是可以提供和支撐起今后中國的現代性?

李曉峰:不是“春卷”,也不是“熊貓”。從圖像本身來說,重要的是我關注的不是國畫畫種問題,而是你們這個國畫與中國藝術當代性的內在關系,為什麼很多藝術家又不約而同地去重拾傳統水墨?

孫良:因為我們有一個向西方學習這麼一個過程,但當你被他們融合的時候,你會發覺失去了些什麼。就像中國畫的衰亡是今天中國進入了21世紀的時候,中國畫才要談到衰弱,不是16世紀,你去談衰亡,那個時候根本不知道別人,沒必要去談。

李曉峰:那時文化很自信,中央帝國,根本不懷疑自己,更不把別人當回事。其實當代性,應該有中國自己的提問。我們不能天天隻跟著西方瞎操心,倒是把自己真不當外人,人家主人那邊辦喪事,我們跟著人家忙著起哄,跟著一道哭,人家說藝術好像終結了,我們也跟著哭天喊地地叫藝術終結,忙著幫人家的藝術送葬。因為在今天的語境中,西方是一個現場,但它不是全部。

姜建忠:西方當時的現代針對性就是東方的強大,才有西方的現代性的出現。乾隆以前,西方人對東方是很崇拜的。一些傳教士到中國來,把我們的資料翻譯過去加以研究,然后針對你。為什麼西方弄一招出來就把東方整得一愣一愣的,就像薩義德說的,把你們的文化像解剖尸體一樣的解剖開來,每一個專題都標上符號,然后放“冰箱”裡冰著,到需要的時候取出來,時時應招。

李曉峰:最終就是中國當代藝術的自身建立該怎樣行進,這個就是最大的命題。

但也要警惕一種新迷信,國粹迷信、國寶迷信、傳統迷信,我覺得這個也是很危險的,我不希望你們三位的國畫展作品產生一個被添油加醋的負面渲染,比如“當代藝術都回到了國畫了”。所以一定要把這事說清楚。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間