出土信息

戰爭、獻俘、紡織、狩獵、放牧、斗牛……這是古滇青銅器上反映的生產生活場面,古滇國在不到500年的短暫歷史裡創造了“世界級青銅器”的輝煌歷史。然而,古滇文明為什麼一直沒有自己的文字,他們靠什麼聯系和交流?靠什麼記錄生產生活?

在晉寧石寨山13號墓出土的刻紋銅片上,考古學家驚奇地發現了一種類似於原始圖片文字的刻紋圖畫……

兩千年前,當屈原洋洋洒洒地寫下《離騷》時,安居於西南邊陲的古滇國還沒有開始使用文字。這無疑是古滇國歷史上的一大遺憾,因為缺少了文字這個最朴實無華的記錄者,再精美絕妙的青銅器也難以讓考古學家復原出一幅完整而精確的古滇國發展脈絡。但與此同時,正是由於這無字的歷史,讓古滇國的探秘之路蒙上了重重疑雲,撩撥著一批又一批考古學家探索未知的好奇心。

沒有本民族文字的古滇人,在不到500年的短暫歷史裡創造了“世界級青銅器”的輝煌歷史,實在令人匪夷所思。記載一件事情,最快捷簡明的方法理應是文字,可偏偏,為什麼不使用文字?為什麼描述一場戰爭的場面要耗費如此大的工夫去雕鑄一個銅鼓?

滇國的歷史,就是一部無字史。在這部無字史裡,間或閃現的刻紋銅片、刻字錢幣、銘文提梁壺,或為滇民記載的圖片文字,或傳自大漢文明,都在歷史的書頁上,訴說著這個古老民族與文字的點點關聯。

一塊銅片

考古發現“奇怪的圖案”

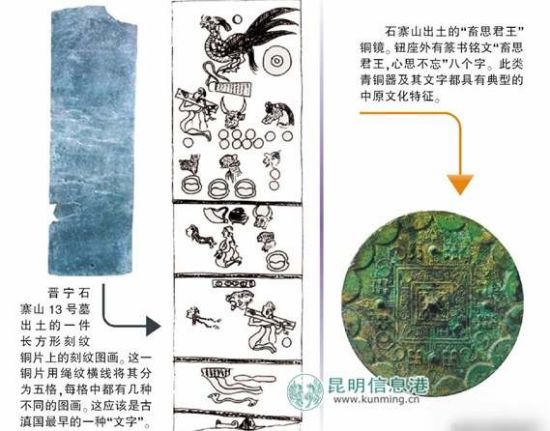

晉寧石寨山13號墓出土的一件長方形刻紋銅片上,繩紋橫線將其分為五格,每格中都有幾種不同形狀和內容的刻紋圖畫。

1956年,考古學家在晉寧石寨山13號墓出土的一件長方形刻紋銅片上,驚奇地發現了一種類似於原始圖片文字的刻紋圖畫:

這一銅片用繩紋橫線將其分為五格,每格中都有幾種不同形狀和內容的刻紋圖畫。其中,第一格有一隻雄孔雀、一支玉璧(或寬邊玉鐲)、一個系背帶的竹籮、一個編發的帶枷奴隸(其下畫一圓圈)、一頭牛(其下有七個圓圈)、一匹馬(其下有兩個圓圈)、一頭豹子、一隻綿羊(其下有兩個圓圈)和三個海貝﹔第二格則有一系帶的牛角號、一個草編的小籃、一頭牛(其側有四個圓圈)、一個編發的人頭、一個雙手被縛的編發奴隸、一隻綿羊和一個海貝(其側有兩個圓圈)﹔第三格有一裝錢的筒狀物、一隻老虎、一個編發的人頭(其下有一個圓圈)﹔第四格有三件紡織工具﹔第五格因為已經殘缺不全,僅可見留耳的銅釜和編織物局部。

在古代,人們表示某一物或記錄某一事時,多採用圖畫形式,我們暫稱其為“圖畫文字”。“這些圖案顯然不是一般的裝飾圖畫。”考古專家、雲南歷史博物館研究員張增祺在《滇國與滇文化》一書中指出,“一塊普普通通的銅片,用不著裝飾如此繁雜的花紋。它很可能是一種表形、表意的圖畫文字”。而此銅片表現手法上的許多特點,也和古代的圖畫文字有不少相似之處。因此,考古學家林聲也認為刻紋銅片上的符號很有可能是一種原始的“圖畫文字”。

解析刻紋

或為一份隨葬品清單

專家推測,刻紋銅片是一件專為死者開的特殊隨葬品“清單”——上面雕刻之物都是不便輕易隨葬,或隨葬后會很快消失的東西。所以,也可以說其是隨葬品的代用物。

張增祺在《滇國與滇文化》中進一步解釋,這枚銅片上的刻紋,諸如獸類、牛馬、任務、器具及貨幣等均有具體而實在的意義,這與滇國青銅器上常見的幾何裝飾圖案有明顯的區別。同時,相比於滇國銅鼓和貯貝器上的具象紋樣,這一銅片上的刻紋在表現手法上也有不同的地方:比如對省筆和會意兩種表現手法的運用﹔比如,在畫牛、馬、羊及虎、豹時隻畫其頭部。為了區別綿羊和山羊,則用有無胡須來表示﹔此外,在畫織布工具時,該刻紋手法隻畫棕片、背帶和打緯刀,使人能夠一目了然其就是一架原始的踞織機(腰機)﹔而當試圖表示那些不易表現形象的食物時,則往往用一件與此有關的器物為標志,從而使人們聯想到這一事物的存在。“如,刻紋銅片上畫了一件牛角號,此號在古代西南少數民族中屬平常之物,與玉璧、海貝及虎豹等貴重之物同列顯得不倫不類。但其實,雲南古代民族如果遇外族侵略或其他緊急情況時,都會以吹牛角號為集結方式,百姓聽到號聲后立即蜂擁而至,聽候頭人的指派。因此,頭人的家中一般會挂一牛角號,並將其視為法號施令、至高無上權力的象征。然而權力這個概念過於抽象無法直接表現出來,故用與此有關的牛角號來代替。”正因如此,石寨山13號墓的主人死后,不僅需要用大量隨葬器物,也要將其擁有過的“權力”一並隨葬。與此相似的還有用於表示糧食和土地的竹籮形象、用於表示財富的貯貝器。

那麼,這件刻有圖畫的銅片為什麼會被當做隨葬品置於墓內呢?“過去的研究者對此從未提起過。我認為這是一件專為死者開的特殊隨葬品清單,而這些器物又都是不便輕易隨葬,或隨葬后會很快消失的東西。所以,也可以說其是隨葬品的代用物,對死者來說已有其物,對活著的人卻省去不少麻煩,節省了許多費用。如圖畫中的奴隸、孔雀、虎豹、牛馬等都是活體,是滇國統治者的主要財富,如果大量隨葬很快就腐爛消失,那必然會造成浪費。於是埋葬者便採用‘畫餅’的辦法,以圖畫代替實物。至於糧食、土地、權力又怎麼做隨葬品呢,於是就用圖畫的方式畫一件竹籮和牛角號,意思一下就行了。”張增祺對使用刻紋銅片的原因加以補充闡釋。

“我查對過石寨山13號大墓的隨葬品,總數共300余件。凡刻紋銅片上有的圖像,除了四枚銅錢外,均不見隨葬實物,可見銅片上的圖像實際上也屬於隨葬品的組成部分,隻不過有其形而無其實罷了。”張增祺同時認為,“有關這塊刻紋銅片,現在還有一些問題未得到解決。比如有的圖像側面或下面有數量不等的圓圈,有的則無,一些研究者推測,圓圈可能代表的是數目,如山羊頭下有兩個圓圈,說明是兩隻山羊。這種解釋看起來有一定道理,但仔細一想也有問題。如果圓圈代表個數,那麼僅有圖像沒有圓圈的又做何解釋?”在張增祺看來,如果以數字解釋,那一個圓圈代表的就不是一,而應該是一的倍數。不過,在有確鑿的証據以前,這些都隻能是猜測。

漢字傳入

西漢后期的文化往來

戰國末至西漢初期,滇國出土的文物上不僅未見有漢字,就連漢式器物數量也很少。漢武帝在雲南設立益州郡后,滇國墓葬中開始出現較多的漢式器物,部分器物刻有漢字。

考古資料顯示,在滇國后期(即西漢末至東漢初),部分器物上已有漢字出現(包括銅鏡和弩機上的銘文也計算在內),雖然這些有文字的器物都是由內地傳入或當地民族制作,但既然已出現在滇國統治者的墓葬中,就說明當時滇國的巫師或上層人物應該認識這些漢字,或者至少是知道其含義的,否則他們不可能將其作為隨葬品置入墓內。

但往前追溯至戰國末至西漢初期,滇國出土的文物上不僅未見有漢字,就連漢式器物數量也很少,這說明彼時的滇國和中原內地還很少往來,漢文化也並未深入到雲南邊疆。這一情況直到公元前109年才得到了根本改變。這一年,漢武帝在雲南設立益州郡(郡治晉寧),內地漢族人口和漢文化隨之進入滇池區域。

之后,滇國墓葬中開始出現較多的漢式器物,部分器物刻有漢字,如昭明、日光鏡上的銘文,“半兩”和“五銖”錢文,刻有“河內工官”銘文的弩機及“大徐氏二千石”刻銘的提梁壺等。西漢中期以后,漢字在滇池區域及滇國所屬部落中也頗為流行。如江川李家山墓葬中不僅出現數量較多的漢式器物,有三座墓中還發現“李德”“黃義”“王光”的漢文印章。上述墓葬出土的隨葬品大部分為滇國傳統的青銅器,墓葬形制及埋葬方式也是滇國習用的,說明它是滇國墓葬而非漢人墓(漢人墓也不可能埋在滇國的氏族墓地)。

那麼這幾座滇國墓中出土的漢文印章,以及類似漢人的姓名又作何解釋呢?張增祺認為,這是漢文化在滇國境內得以更廣泛傳播的必然產物。當時滇國不僅有很多的人認識漢字,受漢文化影響頗深,有的甚至連自己的名字也改成類似漢人的姓名了。這樣的現象,無論在古代和近代雲南少數民族中均不乏其例,比起西漢中期石寨山墓葬中出土的“勝西”漢文私印,及《史記·西南夷列傳》說滇王名“嘗羌”等純屬少數民族的姓名,又前進了很大一步。

到了西漢末至東漢初,個別滇式器物上也出現了漢字。如江川李家山出土的裝飾品金片上,裝飾圖案為滇文化風格的動物紋,但有的動物頭上刻一清楚規整的“王”字﹔晉寧石寨山出土的金臂甲上刻有許多不易識別的符號,其中有一個比較清楚的“人”字。以上說明,西漢后期漢字在滇國有了更廣泛的傳播,不僅滇國的上層人物,連工匠們都可能認識一些漢字,甚至還會書寫。至東漢初、中期,滇池區域出土文物上的漢字數量更多,也使用中原王朝的紀年和慣用的吉祥語,漢文化在古滇國已完全站穩了腳跟,並逐步取代滇文化成為滇池區域的主體文化。

晉寧石寨山13號墓出土的一件長方形刻紋銅片上的刻紋圖畫。這一銅片用繩紋橫線將其分為五格,每格中都有幾種不同的圖畫。這應該是古滇國最早的一種“文字”。

石寨山出土的“畜思君王”銅鏡。鈕座外有篆書銘文“畜思君王,心思不忘”八個字。此類青銅器及其文字都具有典型的中原文化特征。(記者朱小旅 首席記者楊璐)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間