閆勇在南開上學的時候,我剛剛畢業,經常去他們班的畫室玩。那時候的閆勇顯得很安靜,總是遠離各種熱鬧,埋頭在自己的畫案上畫畫,桌上的廢紙堆得很高,所以如果不是找好了角度,你根本不會發現這個勤奮的年輕人。依稀記得那時候的閆勇特別喜歡臨摹,也許是我去他們畫室的時間比較跳躍,印象裡閆勇所臨摹畫作的路子也比較跳躍,一會是花鳥,一會是山水,一會是人物,要麼一會是范寬,一會是任伯年,一會他桌上的畫冊,又變成了某位當代大家。

一開始還覺得他們正趕上臨摹課,后來看到他同班同學的作業,才知道不是,於是就很好奇他的寫生如何,后來有機會看到他的寫生,確實很有靈氣,當時就覺得這個不愛說話的小師弟,有朝一日定會驚動大家。

最近看到閆勇,還是那麼安靜,可是畫裡的動靜卻是越來越大了。他畫花鳥,也畫山水,有寫意,也有工筆,筆端的氣力很足,線條放的很開,從畫裡看,作者應該有一個張揚狂狷的氣質,然而我們都知道,閆勇不是這樣的。那麼這種反差是從何而來呢,我猜想,閆勇也應該是一個胸中經常有熱浪翻滾的人,然而,他把激情全部宣泄在那些宣紙上了,他的暢想,他的激越,他的憂傷,他的不平靜,他的無所謂——他所有的情緒,全都被那些宣紙一點點吸干,變成了悠遠的景致與絢麗的生命。正因為如此,我們眼前的閆勇還是那麼安靜,甚至?腆,甚至木訥。但是隻要有他的畫在那裡,你就可以把他理解為一個熱情的人,這就是所謂的“善變的藝術家”吧。

從他的近作中,我注意到他畫裡的顏色越來越有韻味了,在傳統文人畫中,對顏色的處理是很謹慎的,往昔的丹青高手們生怕在畫中多加了顏色而破壞了那種求之不得的“荒寒之氣”,然而閆勇卻不怕,他有他的底氣,所以他營造的山水意境既有蕭瑟的詩意,也有綠意昂揚的生命感,“行到水窮處,坐看雲起時。”比起那種單調的荒寒,當是更多了一份深意。無論是《雪景寒林》還是《溪山行旅》,抑或《寒林平野》,宋代大師們似乎走的都是“苦情”路線,似乎是不悲苦,不足以動人心魄。難得的是能夠在古代大師決絕的悲情中,沖撞出自己的“春花遍地”,傳統水墨的藩籬也在於此,一路悲苦憤懣下去,往往會留得大名,當然,要悲憤得有意境,孤寂荒寒,疏林寒鴉,意筆廖廖,足能搏得上品,倘若是鮮花朵朵,萬紫千紅,陽光燦爛,一路下來,縱是有人歡喜,也總會逃不掉“流俗”的惡名。

所以,在技術操作上,無論是從語言與表現力的角度,還是從品味與立意的出發點,如何做到“筆墨荒寒而畫面卻飽含蔥翠”堪稱業界高難度問題,也就是說,在古典文人孤寂的意境中增加一些生命的率真,應該是一個值得探討的水墨學術問題。我以為,任何一種學問,學術問題都應該是在總體架構中,點點滴滴的豐富與改造,那些動輒推翻前人整體框架結構的學術,也值得“學術”般的反思。

在我看來,閆勇已經基本解決了這個高難度問題,在他的山水畫裡我們可以看到,既有線條勾勒枯枝寒石的野逸之氣,又有不張揚的石色點染下層次豐富的生命感。沉郁與欣喜,荒率與真誠,這難道不正是復雜而又真實的生活景致嗎?

也許再過十年,閆勇還會這般平和,但正是這個少言少語的人,卻獨自走進水墨的深處,在一片無人來過的地方,構筑了自己的萬千景致,也曾驚心動魄,也曾步步為營。

所以,你要明白,那不是一個普通人的平和,那是一個藝術家在穿越激情之暇的片刻小憩。

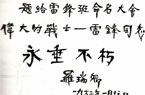

馬馳 龍年新春寫於天津美術館

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!