中國不乏公共藝術。花山岩畫、司母戊大方鼎、龍門石窟,這些出現在原始社會、奴隸社會或封建社會非民主時代的藝術,顯然也有公共性。古代社會生生不息的民間藝術,基本上都算公共藝術,一隻風箏飛到天上,不管誰放的,不管屬於誰,公眾可賞,風箏即具公共性。但是現在,中國公共藝術卻沒有眾口交譽?主要是因為非精品太多,精品太少。具體原因有八【詳細】

對於公共藝術的界定,學界有著不一樣的理解。通常是指以任何媒介創作,且置放或附加於公共空間的藝術作品。例如人行道上的銅像,或是公園裡的紀念碑。公共藝術也可包括公共空間裡的各種藝術表現,例如建筑物﹔或是可以使用的物品與設施,如桌椅、路燈等。還有一種更廣泛的理解,認為隻要是在公共空間與公眾產生關系的藝術樣式都是公共藝術,包括表演、歌舞等。它是與這座城、這裡的人產生關系的藝術。【詳細】

新中國成立前夕,著名雕塑家滑田友給北京市建設局寫信,建議在天安門廣場建設一座雕塑建筑合組的紀念碑,並強調這一紀念碑應盡可能具有中國民族性的特點。1949年9月30日中國人民政治協商會議第一次會議決議:為紀念新舊民主革命時期犧牲的烈士,在首都天安門廣場興建一座紀念碑。當天下午6時,毛澤東親自為紀念碑奠基,就此拉開了新中國成立后最具代表性的大型公共藝術工程的序幕。

紀念碑浮雕定稿前,興建委員會曾停工三天,組織十萬人到廣場上觀摩提意見,然后集中意見加以修改。

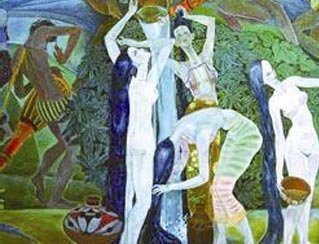

1979年,袁運生為首都國際機場、也就是現在的1號航站樓作了一幅壁畫,名為《潑水節——生命的贊歌》。壁畫描繪了傣族的潑水節:擔水、分水、潑水、跳舞、沐浴、求偶,在長約27米,寬約3.4米的牆上赫然出現了兩個裸女,這是中國藝術界第一次在公共場合裡出現人體,掀起了軒然大波。非議之下,《潑水節》被用三合板做的一堵假牆體遮得嚴嚴實實,直到1990年才意外“重見天日”。

如今,壁畫所在的區域被改建為一家餐廳。袁運生還曾向餐廳經營者提意見,希望不要讓餐桌緊挨著壁畫,以免壁畫遭損毀。

自上世紀五十年代建成北京第一個百貨大樓起,王府井就成了全國聞名遐邇的商業街。為迎接國慶50周年,1997年北京市政府決定加快王府井商業中心區的建設和整治。

北京城市雕塑建設管理辦公室與王府井大街開發建設管理辦公室,以“歷史性、藝術性、趣味性、融合性”為要求,聯合向社會征集王府井大街的雕塑方案。

據北京城市雕塑建設管理辦公室主任於化雲回憶,那年從王府井大街的南口到北口,共計征集到數百件作品。這其中就有后來中標的仲馬、史抒青、郝重海、時宜、琴噶等人的作品。

最終建成了一批融合民族特色的雕塑,尤其首次建設了沒有任何台座、圍欄的雕塑,得到社會關注和好評。

天空也可以是公共藝術入侵的場域,“奧運大腳印”就是於2008年8月8日晚在天空之上誕生的。它由29個“大腳印”組成,每個長達150米,於第29屆北京奧運會開幕式當晚,綻放在從永定門經天安門再至故宮最后至鳥巢這一長達15公裡的中軸線上,全名稱為焰火“歷史足跡:大腳印”。

大腳印的創作者蔡國強,將其充滿獨特觀念的火藥藝術帶入公眾視線。爆破發生時,煙霧和火焰幻成的圖景在瞬間綻放后又瞬間消逝,然而蔡國強展現的火藥美學或能在藝術史上留下永遠的記載。尤其是在國家慶典中孕育出的公共藝術,“奧運大腳印”可以稱得上是一個經典。

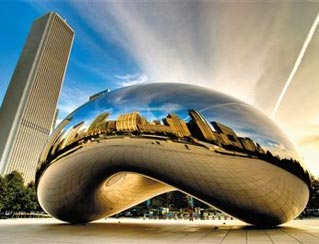

盡管形態各異,但經典的城市公共藝術品具有的共性則激活了整座城市的能量。在西方學者看來,城市公共藝術雖早已有之,但在藝術門類中開宗立派,至今隻有四十余年歷史。在藝術民主化觀念以及城市化進程中,公共藝術發展得如火如荼。它們或是以紀念碑雕塑為主,或是為了提升城市空間環境品質的審美類,甚至是涉及公眾日常生活,和城市生活融合的生活類。如今在世界各大城市中,公共藝術品早已成為城市能量的啟動引擎。紐約、倫敦、巴黎、柏林,卡塞爾等城市,正是因為有了這些公共藝術作品而獨具詩意。