古画里的桃林没有折颜和白浅 同样让人心生向往

【编者按】“三生若梦,十里桃花不见不散;缱绻情深,相思相守不负不忘。”《三生三世十里桃花》自开播以来,朋友圈就不时被刷屏,俨然进入了全民追剧时代。一只容颜永驻、帅得一塌糊涂的老凤凰在漫长的岁月中一颗一颗种下十里桃林,喝得醉醺醺的白浅在桃林与夜华相遇开启后世情缘。作为颜控的小编心甘情愿被洗脑,迷得一塌糊涂:是不是所有美好的东西都会在桃林相遇?不能怪小编肤浅(脑残),自古以来,不单单是“灼灼其华”,人们就对桃林赋予了丰富的想象和期待。从夸父化仗为林到陶渊明笔下的桃花源、再到唐寅诗中的桃花庵,古人对桃林也多有向往。在艺术家笔下,他们把自身抱负和美好期许与桃林合二为一,虽然没有折颜和白浅,但同样让人心生向往。

据计算,“十里”桃林约为25000000平方米,相当3500个标准足球场(7140平方米)大小。

在一个足球场上种满桃树,簌簌桃花灼灼盛开,那场景也足以让人不住赞叹。再换算成3500个...想想都觉得美得逆天

【关于桃林的几个小典故】

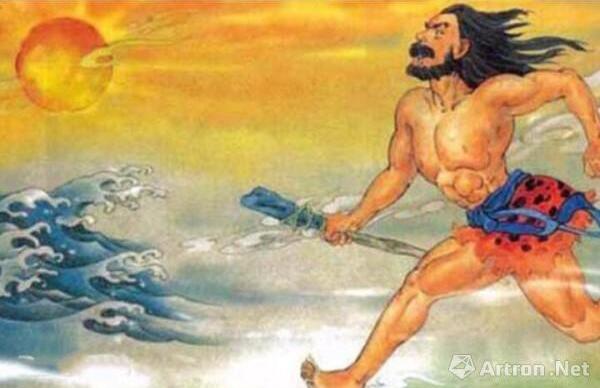

最励志:夸父掷杖为桃林

桃林最早在文艺作品中出现,大概可以追溯到山海经,与夸父有关。

山海经中记载,相传在上古一王朝时代的北大荒中有一座和天一般高的山,在这座山里住着巨人族--夸父一族。由于当时人类极少、猛兽和毒蛇常常出没导致他们生活非常凄苦;恰逢那时天下大旱,炎热的太阳光烤焦了地上的一些植物,还晒干了一些河流。夸父见此暗下决心把天上的太阳逮住让它听从人类的安排。

夸父追日

夸父在太阳升起时踏上了追日的行程。历经各种艰险、饥渴了就随意摘野果、喝喝水,整整九天九夜,夸父距离太阳越来越近。他发现,每当他近距离靠近太阳都会感觉身体非常缺水,于是他喝干了黄河、渭水都不够,又想到去北方喝大泽的水。很遗憾,夸父未能达到大泽,途中因体力不支倒下,身体化为连绵的山脉。临死前,夸父想到今后也许仍有像他一样的逐日者,为了使逐日者不至于像他一样在中途渴死,便“弃其杖,化为邓林”。

桃林被看作是夸父精神的化身。夸父没有追到太阳,但他仍然是个英雄,他对理想的执着追求令人钦佩不已,死后还为后来人留下了一片可以帮助人们养精蓄锐、继续前进的桃林。

宋文治作品《桃花》

最反转:假“十里桃花”骗来真朋友

传说,泾县名士汪伦对当时在诗坛名声远扬的李白非常仰慕,希望有机会一睹风采。得知李白将要游历安徽,写信给李白,“先生好游乎?此地有十里桃花。先生好饮乎?此地有万家酒店。”爱好喝酒和游历的李白欣然来此,一见汪伦便要去看“十里桃花”和“万家酒店”。爽快的汪伦以实事相告:“桃花者,潭水名也,非十里桃花。万家酒店亦非有万家之数,乃店主姓万。”

李白大笑,二人痛饮至醉。李白在此盘桓数日,临走时汪伦赠李白马八匹,官锦十匹。李白感其情深义重,深情写下:“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”。

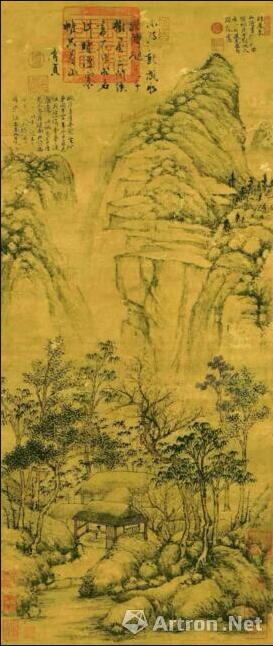

明代沈周作品《桃花书屋》

最现实:唐寅“贷款”买下桃花庵

“桃花坞里桃花庵,桃花庵里桃花仙。桃花仙人种桃树,又摘桃花换酒钱。”在唐寅的诗中,“桃花”这一意象频频出现,最有名的还属这《桃花庵歌》。

《桃花庵歌》是唐寅自况、自谴兼以警世之作。在经历了几年放浪生活之后,他终于还是选择逃离闹市,为自己选定这一处世外桃源,继娶沈氏,开始了相对平静的隐居生活。诗中所写的桃花坞位于苏州城北,宋时曾是枢密章粢的别墅,后废为蔬圃,被唐寅看中建成于桃花庵别业,自号“桃花庵主”。那一年,唐寅38岁,他的后半生大部分时间就隐居在此,呼朋引类、诗酒度日。

据记载,唐寅在决定买房时,因为没有钱,只好用自己的部分藏书作抵押,找京城一位当官的朋友借的钱。后来,他用了两年多时间努力写字画画卖钱,才还清了购房款。

|

分享让更多人看到

推荐阅读

相关新闻

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量