上世纪三十年代“故宫盗宝案”始末 【2】

民国时期的故宫博物院。

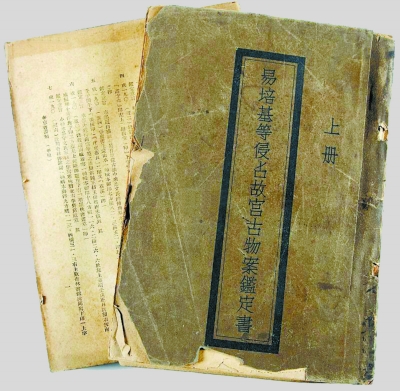

民国年间发行的《易培基等侵占故宫古物案鉴定书》。

工人们正将故宫的文物打包。

继易培基成为故宫博物院院长的马衡。

易培基辞职

接连遭张继夫妇两次构陷,易培基忍无可忍,决定反击。易培基的学生、当时正在故宫博物院任职的余盖回忆,就在这时秦汉功见势不妙,见风转舵,将张继夫妇给他贿金,让他诬告故宫博物院报销单据有问题的事向他和盘托出。易培基令秦汉功写了一份坦白书。因为怕遭张继夫妇报复,秦汉功在易培基的安排下搬到了上海,再也不敢露面了。这样易培基手里就握有了张继夫妇构陷他的证据。

1933年10月,易培基向中央监察委员会提出反诉。在反诉中,易培基详细说明了张继夫妇联合郑烈、朱树森,买通证人,蓄意诬陷他的经过。与此同时,他将这篇文章投书《申报》《大公报》等媒体,还编印了一本名为《故宫讼案写真》的小册子到处散发。然而,他的种种努力都石沉大海,并未引起多大反响。

易培基一击不中,张继一方更加有恃无恐。此时,李宗侗早已借护送古物南下的机会,躲到了上海,并且向故宫理事会提出辞去秘书长一职。张继夫妇看出李宗侗生性胆小,于是请故宫博物院副院长马衡和北平图书馆馆长袁同礼找李宗侗调停。袁马二人转达了张继夫妇的意思:“只要易院长辞职,以后双方都不攻讦,万事全休。”早已六神无主的李宗侗,一听此言立马答应去说服老丈人。

10月15日,吴瀛在报纸上看到了易培基已经向故宫理事会辞去院长一职的消息。吴瀛替易培基抱不平,易培基也是追随孙中山革命的国民党元老,论资历和在国民党内的人脉,并不弱于张继,何以让人挤兑成这样?在案情没有结论的情况下,提出辞职,反而让人觉得做贼心虚一样。易培基一脸无奈地对吴瀛说:“我本不肯辞院长,玄伯(即李宗侗)闹了许久,我并没有听他的。14日那天晚上,我已经睡了,曾经吩咐佣人不要他进来。他不由分说闯进房来,我是9点钟要睡觉的,他纠缠到12点钟还不走。我生气同时也实在受不了,方才说:听你去罢!他就替我打了一个电报辞职,我真没办法啊!”面对此情此景,吴瀛也只有苦笑。

然而,易李二人的息事宁人,并没有让事态平息下来。1934年10月,江宁地方法院对易培基、李宗侗、萧瑜、秦汉功等9人提起公诉。一年前,南京地方法院对易李的指控仅是违法舞弊,而此次竟然升格为“盗卖古物”。起诉书中提到,易培基借“国宝南迁”之机,调换珠宝,占为己有,盗取珍珠1319粒、宝石526颗,以假珠调换真珠9606粒,以假宝石调换真宝石3251粒;原件拆去珠宝配件1496件。

起诉书言之凿凿,甚至连多少颗珍珠被盗都数得颗颗分明,幕后策划显然已非一日两日。后来随故宫国宝漂泊半生的那志良,当时正护送国宝抵达上海。他在《典守故宫国宝七十年》一书中提到,李宗侗派人装了20箱珠宝运到上海,法院对这些珠宝特别感兴趣。于是,接任易培基成为故宫博物院院长的马衡,便安排那志良负责接待法院检察。

当时,他们在上海天主堂街库房第四楼外面,摆起一行长桌,坐在桌旁的依次是最高法院检察官莫宗友、江宁地方法院推事、一个书记员、两名珠宝鉴定人和那志良本人。每提出一样东西,便由那志良交给鉴定人,鉴定人报出名称、件数、材质、附件,书记员则一一记录在案。检查无误,再由那志良交给故宫的人重新装箱。如果有一件东西是假的或与账册不符,就要把它另封起来。

对于整个鉴定过程和鉴定人的资质,那志良很不以为然。他记得,有一个包里有四粒小珠,账册上写的是五粒,他们就赶紧登记下来“偷了一粒”。然而,在同一箱的另一包中,账册写着四粒,实际是五粒,他们却没有记下来。那志良认为,这也应该记录在案。莫检察官却不肯,还说:可能是账册写错了,只有人从公家偷东西,哪有人会从家里拿东西放在公家的?那志良说:“有没有可能是包装时错乱了呢?”莫则摆出一副法律专业人士的面孔说:“从法律观点,一件事不能与另一件事混为一谈。”大家便都不敢做声了。

更令人啼笑皆非的是,所谓的鉴定人也很不专业。有一次,鉴定人指着一块红色碧玺说是红宝石,急得那志良赶紧请他再看看。这位老先生仔细看过后说:“我说错了,是红碧玺。”要知道,红宝石与红碧玺的价格天差地别。那志良在回忆录中无奈地写道:“我不指正他不成,他们写成红宝石,就算定了案,将来他们向我们要红宝石,怎么办呢?”

除了上面闹出的笑话外,将铜镀金认成纯金、玻璃料器认作玉石的例子,不胜枚举。其实故宫中珍品固然很多,假货也不少。究其原因,有的因为进贡人是外行,有的是早已被太监偷梁换柱了。

这20箱珠宝中,凡是被鉴定为伪品、名不副实、珍珠脱挂、总数比清册上少的,都记到了易培基头上。

鉴定完珠宝,张继夫妇又找人鉴定起书画来,这次他们搬来的是书画大家黄宾虹。据黄宾虹在《故宫审画录》中记载,他分别在北平、上海、南京进行过5次大规模的鉴定工作。这期间,黄宾虹过手的书画数量之巨令人咋舌。据当时的《国画》月刊记载,仅以在中央银行保管库鉴定古画为例,他每天鉴定的书画就有四五十幅之多。

正所谓“萝卜快了不洗泥”,故宫的文博专家们对黄宾虹的鉴定工作非常不满。那志良在《故宫四十年》中直言不讳地写道:“一颗珍珠,一块宝石,真的就是真的,假就是假,只要内行人,所见一定相同。书画则不然。故宫博物院有书画审查会,时常有绝对相反的意见。法院只请了一位黄宾虹先生担任鉴定,难免发生错误。”

继易培基之后成为故宫博物院院长的马衡,对黄宾虹的鉴定也颇为不满。当年他就写了一篇名为《关于鉴别书画的问题》的文章。文中列举了不少帝王买入或臣子进献的书画、碑帖品质低劣的例子。然而,南京法院仍以“帝王之家收藏不得有赝品,有则必为易培基盗换无疑”的论调,将黄宾虹鉴定为伪品的书画都算在了易培基头上。

含冤身死

1934年11月4日,全国各大报纸都刊登了江宁地方法院对易培基的起诉书。“国宝南迁”期间,故宫博物院院长竟“监守自盗”!一下子将故宫博物院推向了舆论的风暴眼。

一时间,各种不着边际的假消息见诸报端。有的报道:“江宁地方法院通缉易培基、李宗侗;易培基畏罪逃往国外”。有的报道:“萧瑜(原农矿部次长)代易培基盗运宝物往法国,在马赛被法国海关查出扣留。”而另一方面,易培基等人的辩白文章,却因没有检察机关核准,而屡屡被各地报馆退回。

易培基和李宗侗自辞职后,便住进上海的租界区。虽然暂时不用担心安全问题,但是他们在北平、上海的房产均被查封,财产也被没收了。

吴稚晖、李煜瀛等人没想到,一场人事纠纷竟会闹得这么沸反盈天。吴稚晖愤愤不平地对张继说:“寅村(易培基的别号)今后居沪养病,不再与闻博物院事。你为什么又凭空捏造寅村逃往国外的消息来?真是荒谬!”吴瀛、余盖等易培基老友也觉得咽不下这口气,纷纷劝易培基反诉。

然而,易培基对形势的认识,则更清醒。他一语道破:此案是政治问题,非待政治好转,没有辩诉平反的希望。江宁地方法院对他发出通缉令时,他曾经咨询过法律专家。他们均认为,当时的中国司法实际上是有权有势者操纵的工具。身为司法院副院长的张继想诬陷易培基,易如反掌。易培基若投案反诉,法院可以将他羁押侦查。一事辩清,另生他事,东拉西扯,缠讼不休,不把他拖到皮焦骨枯,誓不罢休。当时易培基已经是肺病三期之人,设身处地地讲,他确实经受不起无休无止的官司。

易培基、李宗侗虽然躲过了牢狱之灾,但是故宫博物院的小职员萧襄沛却遭了殃。萧襄沛原本在秘书处做科员,“国宝南迁”时临时奉命去帮忙装箱。被检查的20箱珠宝,正是他经手封装的。在为一个凤冠装箱时,由于箱小冠大,盖不上盖儿,萧襄沛便将凤冠上的珠子摘下来,装在箱子里。这本来是个技术问题,即便有不妥之处,至多也就是给一个行政处分,绝构不成犯罪,但郑烈竟指使法院告他“破坏古物以伪换真”。

那志良记得,萧襄沛在看守所羁押了很久。他太太带着孩子住在看守所对面的客栈里,住得久了,钱用完了,想要回去。店家却对她说:“你打的是冤枉官司,不久自然解决,我们愿意帮你。”于是,萧太太又住了些日子。眼看开庭遥遥无期,她又想回家。没想到,店家变了脸,非要她结清账目才能离开。萧太太只好四处借钱,才得脱身。所谓“屋漏偏逢连夜雨”。从这个小插曲也可以窥见当时人心之险恶了。

萧襄沛的案子审来审去,到底也没有找出他“伙同盗宝”的证据,只好胡乱判了一个毁坏公物罪了事,所判刑期正好抵清他在看守所拘留的时间。

1937年夏,吴瀛收到长女吴珊的信,得知易培基已经病入膏肓。他连忙从南京赶往上海去见老同学最后一面。当时易培基还幻想着,希望能有“政治解决”冤案的一天。可吴瀛知道,易培基是不可能活着看到冤案昭雪了。

果然,吴瀛回到南京不久,就传来了易培基的死讯。当时,日寇的铁蹄已踏上上海,沪宁已不通行。易培基离世时,身边极为寥落,只有老友吴稚晖和吴瀛的长女吴珊代为料理后事。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

1945年,八年抗战终于胜利了。国民党大员们忙着到敌占区“五子登科”,对易培基的未了之案,黑不提白不提了。直到1947年,张继暴死,法院才对“易案”作出不予受理的结论。

吴瀛看着《南京人报》上这则小小的新闻,心意难平。一桩绵延十几年的冤案难道就这样不明不白地了结吗?他咽不下这口气。作为易培基的好友和“易案”当事人之一,吴瀛仍想替好友平反昭雪。然而时过境迁,连当初极力支持他的吴稚晖也劝他就此罢休。想到老友含冤身死,自己却无力帮他洗刷污名,吴瀛只有仰天长叹。

沉冤昭雪

易培基生前曾说过:“此案是政治问题,非待政治好转,没有辩诉平反的希望。”1949年中华人民共和国成立,吴瀛看到了冤案平反的希望。

1913年,易培基曾担任过湖南省立第一师范学校校长。当时,他对还是学生的毛泽东青眼有加。1920年,他聘毛泽东在一师任教,并支持他的共产主义运动。后来,毛泽东向同窗好友周世钊说:“我那时能在一师范搞教育,还能在军阀恶势力下宣传马列、组建党团,多亏易培基先生这个后台老板硬哟!”

吴瀛认为,毛泽东与易培基是故人,一定了解他的道德操守。因此,新中国刚刚成立,他便给毛泽东写了一封信,替易培基鸣冤。

新中国肇始,百废待兴,要忙的事情千头万绪,但毛泽东仍立即对“易案”给予了关注。他将吴瀛的陈情信转批给了时任最高人民法院院长的董必武。论起来,董必武与易培基也是老相识,辛亥革命时,他们同在湖北军政府共过事。对于吴瀛的信,董必武也非常重视。

然而,与“易案”有关的双方当事人——易培基、张继死了,崔振华、郑烈、李宗侗去了台湾,证据也多毁于战火。怎样才能平反昭雪呢?此时,继易培基成为故宫博物院院长的金石学家马衡成了“靶子”。

马衡1924年受聘于清室善后委员会参加清点故宫的工作,后任故宫博物院理事会理事、古物馆副馆长。易培基受诬辞职后,他继任故宫博物院院长。马衡不但是故宫博物院草创时期的元老,而且是有名的金石学家,有很高的社会声望。但论起在“易案”中的表现,吴瀛等人对他的意见很大。吴瀛在《故宫尘梦录》中举了个例子:有人散布传言,说易培基把故宫古物馆中一大批成扇送给了张学良。别人问起此事,当时身为古物馆副馆长的马衡却说:“不知道!”吴瀛认为,这仿佛是知道而避免得罪人的表现,使人家得到一个疑心的反证。而且易培基辞职后,张继等人推举马衡做了院长,他无形中成为“易案”的最大受益者。这也是易培基的老友们难以接受的。

然而,马衡本人也感到万分委屈。论学识、资历,他接掌故宫实至名归,而且当年有感于易培基受冤枉,他已经在第一时间写了《关于鉴别书画的问题》间接为易辩诬。因此,当听说吴瀛写信指控自己是“易案”的策动者时,他在日记中写道:“殊可骇异”。

1949年10月,马衡向时任文物局副局长王冶秋表示,希望能面见董必武,把此事说清楚。董必武并没有见他,却在不久后会见了人在上海的吴瀛。交谈中,董必武盛赞吴瀛“古道热肠”,还谈了毛主席对故宫盗宝案如何平反的意见。“易案”双方当事人,死的死、逃的逃,对于马衡的指控也多是揣测,并无真凭实据,因此毛泽东、董必武都不主张走法律途径,而是希望在舆论上给易培基一个说法。

1950年4月,上海市委统战部秘书长周而复登门造访吴瀛,把马衡新编订的《关于鉴别书画的问题》一文交给他。马衡在这篇文章后面加了一篇言简意赅的“附识”:

此文为易案而作。时在民国廿五年,南京地方法院传易寅村不到,因以重金雇用落魄画家黄宾虹,审查故宫书画及其他古物。凡涉疑似者,皆封存之。法院发言人且作武断之语曰:帝王之家收藏不得有赝品,有则必为易培基盗换无疑。盖欲以“莫须有”三字,为缺席裁判之章本也。余于廿二年秋,被命继任院事。时“盗宝案”轰动全国,黑白混淆,一若故宫中人,无一非穿窬之流者。余生平爱惜羽毛,岂肯投入漩涡,但屡辞不获,乃提出条件,只理院事,不问易案。因请重点文物,别立清册,以画清前后责任。后闻黄宾虹鉴别颟顸,有绝无问题之精品,亦被封存者。乃草此小文,以应商务印书馆之征。翌年(廿六年),教育部召开全国美术展览会,邀故宫参加,故宫不便与法院作正面之冲突,乃将被封存者酌列数件,请教育部要求法院启封,公开陈列,至是法院大窘,始悟为黄所误。亟责其复审,因是得免禁锢者,竟有数百件之多。时此文甫发表或亦与有力欤。著者附识。

一九五〇年一月

马衡在这篇小文中,明确表示“易案”乃是一场冤案,算是在舆论上公开为易培基平了反。两个月后,吴瀛在《大公报》上发表了《谈文物处理工作》一文,再次声明“故宫盗宝案”是一桩“凭空捏造”的冤案。至此,这桩绵延17年之久的冤案,终于尘埃落定。

|

分享让更多人看到

推荐阅读

相关新闻

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量