邓拓捐赠的《潇湘竹石图卷》为国内苏轼作品孤本,是美术馆的国宝级藏品。

陈树人《落霞孤鹜》是美术馆获得的首批捐赠。

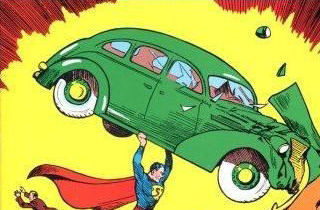

毕加索《花瓶边的男人和女人,半身像》。

蒋兆和笔下的《流民图》

我是艺术家蒋兆和笔下的《流民图》,“20世纪前半叶尺幅最大的中国画”、“现代中国画坛最为重要的现实主义巨构”这些是贴在我身上的标签,为此一经入藏中国美术馆便成为镇馆之宝。除了偶尔出席各类美术展览外,更多的时候我躺在中国美术馆的藏品库房中,静静地看着各类现当代美术作品的加盟。如今,我可以自豪地说,我们这个大家族已经有近11万名成员,其“民族”有中国画、油画、版画、雕塑、年画、连环画、宣传画、漫画等。我们用各自不同的经历讲述着一个共同的真理:没有保存就没有文化的传承。

开馆前已有5000件藏品

早在我入藏中国美术馆之前,这里便已经收藏了成千上万的美术作品。中国美术馆馆长范迪安指出,“在美术馆施工时征集作品的工作也同步进行”。1961年冬,成立了包括刘岘、江丰、米谷、郑野夫等人在内的“收购小组”,开展美术作品的征集和研究工作。

中国美术馆原馆长办公室主任吴琼曾与四任中国美术馆馆长都共事过。她回忆,博物馆藏品固然重要,但收集什么样的藏品却成为刚刚建立的中国美术馆学术定位的争论焦点。

1961年下半年,米谷、江丰、刘岘等美术馆筹备小组成员组成三人收购小组开始从中国美协历年展览后积压的作品中挑选、收购作品,“初选后,再由当时美协领导蔡若虹、华君武、王朝闻、邵宇、刘开渠等复选,入选的作品则留画付稿酬,没有入选的则退回。”

这期间选购的,以国画最多。第一批入藏的作品有石鲁、林风眠、傅抱石的中国画各6幅及当代版画若干幅。

在中国美术馆馆藏历史上,征集与捐赠几乎是同步的。1961年,中国美术馆也获得了第一批捐赠,那是陈树人夫人居若文女士捐赠的116件陈树人作品。陈树人是岭南画派创始人之一,与高剑父、高奇峰并称为“岭南三杰”。陈树人能画山水、人物、尤以花鸟画最精,中国美术馆收藏的这批藏品,是代表陈树人典型风格的艺术精品,包括了《落霞孤鹜》、《孔雀》等。

1963年,画家韩乐然的亲属向中国美术馆捐赠了其油画、水墨遗作135件。韩乐然早年曾赴苏联参加革命活动并在法国学习艺术,回国参与抗日运动,后在大西北做党的统一战线工作。韩乐然用画笔记录西北的风土人情,擅长描绘藏族节日、庆典等生动的生活场景,手法带有写意造型意味。捐赠作品中就包含此类油画作品《拉卜楞寺前歌舞》等。近年由中国美术馆策划的韩乐然艺术展曾赴韩国、中国澳门等地展出,引起强烈反响。

在征集与捐赠的协力下,中国美术馆开馆时已经收藏了近5000件藏品。范迪安说,“这为中国美术馆开馆提供了最好的条件。”

文化名人捐赠珍品画作

开馆后,中国美术馆作为国家艺术宝库的地位日渐凸显,中国美术馆收藏了齐白石作品410幅;黄宾虹作品300余幅……各类国宝被艺术家、名人捐至美术馆。在我之前最著名的国宝级藏品中,苏轼《潇湘竹石图卷》是最具代表性的一件。

苏轼画作传世珍品仅存两幅,《枯木怪石图》已于抗战时期流入日本,为此《潇湘竹石图卷》成为国内苏轼作品孤本。该幅作品为绢本(纵28厘米,横105.6厘米),以竹石寄托文人精神情怀,使人在窄窄画幅内犹如阅千里江山,是中国文人画的典范之作。

近千年来,《潇湘竹石图卷》辗转漂泊,流传至现代归原北洋军阀吴佩孚的秘书长白坚夫收藏。1961年,白坚夫家人来北京为该幅作品找买家,时任《人民日报》社长的邓拓以写作《燕山夜话》所得的2000元稿费,加上变卖手中24幅古画的3000元,共5000元买下了《潇湘竹石图卷》。邓拓购画后旁征博引写出《苏东坡〈潇湘竹石图卷题跋〉》一文,和该幅画一同在《人民日报》发表。

1964年,邓拓将个人珍藏的145件(套)中国古代绘画作品捐赠给中国美术馆。其中便包括备受关注的苏轼《潇湘竹石图卷》。与其同行的还有沈周的《萱草秋葵图卷》,唐寅的《湖山一览图》、仇英的《採芝图》、清人恽寿平《桂花三兔图》、华喦《红白芍药图》等精品。

1984年春,国家文物局组织谢稚柳、启功、杨仁恺、刘九庵、徐邦达等文物专家对《潇湘竹石图卷》鉴定,专家们经过鉴定认定其为苏轼真迹。

中国美术馆副馆长梁江曾表示,“美术馆珍藏的这幅苏轼孤本价值连城。现在艺术品市场上,一幅宋代书法就拍出了几个亿,如果《潇湘竹石图卷》若现身拍卖行,起价就会超过4亿”。

自邓拓捐赠之后,很多艺术家及其家属也将自己的作品捐赠给中国美术馆。今天,我能躺在中国美术馆内与蒋兆和家属的义举不无关系。

1998年2月18日,蒋兆和夫人萧琼在与其子女商量好后,把我捐给了中国美术馆。大家都知道,蒋兆和是20世纪中国人物画坛一代宗师,而我则是他一生中最重要的作品,是现代中国画坛最为重要的现实主义巨构。蒋先生可是自1941年构思后整整花了两年时间才将我“孕育”出来。

原来我高2米、长约26米,不过现在仅存不到13米。杨力舟回忆,1998年蒋兆和夫人萧琼女士出于对中国美术馆的信任,带领子女将蒋先生代表作、巨型水墨画《流民图》捐赠给国家,“从美术史的角度,《流民图》是20世纪最伟大的中国画作品之一,称之为中国美术馆的镇馆之宝不为过”。

路德维希夫妇送来毕加索

如果列出中国美术馆藏品捐赠表,那可是长长的一串名单。潘天寿、李苦禅、张乐平、陈抱一、刘开渠、吴作人、王式廓、华君武、吴冠中等美术界名人都在捐赠行列。由此,在我们馆藏的大家族中又增添了潘天寿的《记写雁荡山花》、吴作人的《画家齐白石像》、王式廓的《血衣》(油画稿)、李可染创作于1963年的《万山红遍,层林尽染》、吴冠中的《画中人(朱碧群肖像)》、《野草》、《都市之夜》、靳尚谊《塔吉克新娘》。不过令我奇怪的是,这份名单中,也有一对外国友人,那就是德国人路德维希夫妇。

中国美术馆馆长范迪安曾将路德维希夫妇的捐赠定性为“中国美术馆历史上最重要的一笔国外美术作品捐赠,为中国美术馆留下了重要的西方现代艺术作品”。范迪安称,在当时美术界对西方人的捐赠还不理解,甚至有反对的声音,“但是杨力舟馆长很好地坚持了学术主张。”

“我对西方艺术品并不太了解,但我知道这里面有毕加索,有德国新表现主义的巴塞利兹、吕佩尔兹,美国波普艺术大师安迪·沃霍尔等。”据经历这一捐赠事件的当事人杨力舟馆长介绍,这批藏品之所以能留在美术馆与路德维希夫妇的收藏理念有关。

路德维希夫妇是德国巧克力大王,“他们夫妇年轻时是做艺术史研究的,为此其将盈利部分用于购买艺术品。但他们的收藏理念是不为藏品专门盖库房,而是将其捐给博物馆,”杨力舟介绍,路德维希曾先后向德国、欧洲各博物馆捐赠藏品,要求便是要用他的名字来命名一个陈列馆。

在向欧洲13个博物馆做出捐赠后,路德维希考虑向中国捐赠。在当时驻德国大使梅兆荣等人努力下,路德维希到中国考察,此后他决定将部分藏品捐给中国。“最初路德维希向中国美术馆捐赠的决心还不明确,我就跟他说你捐向欧洲13个博物馆的受众都不可能比捐给中国美术馆多,捐给我们后世界上四分之一的民众都拥护你。”杨力舟回忆道。

杨力舟说他曾经开了一个名单给路德维希,希望能得到那些19世纪德国表现主义的艺术作品,路德维希夫妇说,那些作品他们也没有收藏到,最后选定了117幅作品,其中便包括《带鸟的步兵》、《花瓶边的男人和女人,半身像》、《抽烟斗的男人》等4幅毕加索的画作。

据杨力舟透露,当时路德维希只想捐一张毕加索画作,但在争取之下,1幅变成了4幅,甚至还包括挂在路德维希夫人卧室内毕加索的水墨画。“当时路德维希夫人还有点不舍,但路德维希曾说起其对夫人的劝慰:你不要难过,你最爱的画捐给中国,那不是最好的归宿吗。”

不过这次捐赠也是好事多磨。1996年3月,双方草签了捐赠协议后,6月份路德维希在做一个小手术时突发心脏病去世,“当时我们担心这次捐赠会取消,没想到路德维希夫人还是完成了丈夫的遗愿。路德维希夫人很了不起,她说我们说过的话是算数的。”

400元征集罗中立《父亲》

中国美术馆收藏之初,酬金标准是参照荣宝斋的标准制定。后来米谷等提出要给老画家多付一点,油画、雕塑等画种的作品酬金也要提高。与此同时,吴琼透露,当时在收购艺术家作品时米谷便常常以诚意打动对方。

类似在收购蒋兆和、吴作人等画家作品时,酬金不多,实在拿不出手,米谷就登门送钱,并反复作出解释,也得到了老画家的理解,并收藏了蒋兆和的《女民兵》、吴作人的《静物》等作品。此后,米谷又到吴作人家选了几幅油画,吴作人理解国家的经济情况,提出将《画家齐白石像》赠给中国美术馆,米谷递上一张支票,并且满含歉意地说:“这一点钱,不能算收藏你几幅作品的代价,只能算是美术馆向你表示一些谢意。”

同样通过各类展览征集到中国美术馆的作品酬金也非常少。吴琼说,上世纪60年代,中国美术馆征集作品给的稿费“是几百块钱,包括大家的作品。稿费是根据艺术家的年龄、资历、艺术成就、作品的尺幅等综合考评得出来的。”我记得罗中立的《父亲》便是经由1981年元旦在中国美术馆举行的第二届全国青年美展中,凭借其金奖获得者的身份进入我们这个大家族,当时给的稿酬是400元。

事实上,艺术家及其家属将我们这些美术作品捐赠完全是不讲代价的,这让中国美术馆人非常感动。中国美术馆馆长范迪安便称,“我经常对艺术家说你给国家馆最好的作品,国家馆给你的作品最好的待遇,这个待遇是推介、研究、传播。”艺术家和家属也有这样的共识。当时吴作人就提出他只是希望能保护好作品、及时修复保养作品。这几乎是所有捐赠者的共同心愿。萧琼把我捐给中国美术馆保存是我最好的归宿。捐赠当场,萧琼还嘱咐,由于我个头大,“保存有一定难度,渴望它能得到妥善的保护。”

■ 对话

梁江:书法摄影收藏薄弱

梁江是中国美术馆主管收藏的副馆长。在艺术市场火爆发展的当下,让他欣慰的还是艺术家们在金钱的天平上仍会向中国美术馆倾斜,“他们都没有讲任何价钱,完全就是捐赠给国家。当然我们还是会给一些奖励金,但这跟他的作品市场价格是完全不成比例的,可能就是几十分之一吧。”

新京报:中国美术馆藏品增加最快是在哪个阶段?

梁江:“文革”之后呈现了爆炸性的增长。征集藏品是尽可能为国家多积累文化财富,但是现在难度也越来越大。艺术市场发展迅速,拍卖很火。中国美术馆收藏的都是精品,但不能按照市场行为来征集作品。中国美术馆的收藏是在为国家做文化积累,而不能以个人的知识面或者好恶去取舍。

新京报:中国美术馆已经收藏了近11万件藏品,那你觉得有没有什么艺术门类是未来需要开拓的?

梁江:艺术的范围是随时代变化的,我们的收藏方向也会转移。比如原来的“民间美术”现在叫“非遗”。“非遗”就不仅关注具体的固化作品,还包括手艺、传承,以及人本身。

当然,中国美术馆在收藏中也有相对薄弱的环节。类似书法作品、摄影作品相对少。这几年我们也开始考虑比较长远的问题,最近有些重大突破,其中包括与二十世纪中国最有名的摄影家郎静山的后人达成了很好的意向,他们会捐给中国美术馆成批的作品,填补一个空白。

新京报:通过捐赠收藏,文脉得以流传,但藏品同时也需要承担在民众中传承文化的功能。但多年来美术馆馆藏藏品的利用率偏低,受到不少质疑。中国美术馆会每年不定期地利用馆藏做捐赠展?

梁江:单独做捐赠展并不是展现藏品的主要方式,更多的情况是这些捐赠藏品会出现在各类主题展览中。此外每年都有几千件馆藏也会外借去外地展出,甚至还会代表中国参与对外交流。不为观众所知的是,他们在中国美术馆看到匈牙利、西班牙的展览,同时我们也必须要推出一个同等规格的展览到那些国家去。

藏品不是只通过不断展出才能体现其价值。世界任何一个博物馆、美术馆也不可能把藏品全部都展出,常见的做法是分批展示。而且有些作品不一定是拿出来展出的,它们可能是作为研究用的,有些则是作为国家的文化积累。

记者 李健亚

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

发表成功!请登录后尽快修改密码。

发表成功!请登录后尽快修改密码。