在中国绘画批评的传统里,一向认为青绿山水不是高品,而文人写意画才是画中正宗。似乎只有水墨才是真正的传统,才具备真正的民族特色。这种顽固的思维定式,缘于人们把元明清以来盛行的文人画定为传统本宗。元明清画坛推崇文人水墨画的清幽、雅逸、疏简,讲究黑白之韵,以禅的荒寒清冷为最高境界,以“深情冷眼”看世界的方式为最高美学追求。这是文人士大夫对绘画选择的结果,并不是绘画本身自然发展的结果。“文人画”是隐逸的产物,是知识分子“兼济天下”受挫后“独善其身”的选择,是众多文人“据于儒、依于老、逃于禅”心路历程的写照。文人画喜爱黑、白、灰的笔墨旨趣,是建立在老庄哲学理念上的色彩调式。老子面对夏商周以来的社会罪恶,面对生死动荡的大乱时代,在“将恐裂”、“将恐蹶”的忧虑之下,主张“见素抱朴,少私寡欲”,看重“柔弱”、“虚静”,归根虚空,删繁就简,还原朴素的黑白之色。庄子自觉地排斥色彩而崇尚素淡虚空的黑白之色。这种哲学理念在时局动荡不定,人们的心灵格外渴望安宁的南北朝、五代、宋末、元代、明末等时期大为兴盛。这些时期,特别是元代,成为士大夫阶层最为痛苦和精神无处寄托的时代,仕途险象环生、儒学理想破灭,或有科举受挫、受异族统治之辱等等,所以在士大夫阶层大盛禅悦之风。他们在与禅相通的艺术世界中寻找慰藉,在禅悟中给心灵找到超脱、安宁的栖息之地和最后的安身立命之所。明代董其昌以禅喻画,提出“南北宗”之说,崇南贬北;致使简淡、清雅的文人画彻底代替了唐宋以前浓重、艳丽的青绿山水画,正式成为宫廷绘画,统治了整个清代。以“色薄气厚”为原则的文人水墨写意画的概念渗透到每个民众的心里,并使其全面认同了黑白水墨画的艺术效果,直至今日。

董其昌的“南北宗”学说在提倡“南宗”柔润、含蓄画风的同时,对青绿山水给以了最为致命的一击,“色彩”与“水墨”、“青绿画”与“文人画”成为互不相容的概念。其实,他错在了在指出两种艺术风格和审美观念的同时,却没有说明要按照自己的个性、气质去选择并决定绘画的创作方向;在“崇南贬北”的同时,忘记了只求柔静而没有强烈情感与魄力的艺术作品,是缺乏感染力的。贵族气是一种高尚、华贵的气质,无可指责;而气势雄浑、豪纵的青绿山水画原本就以一种健康的美学心态作为依托,表现了儒家提倡的至大至刚的宏伟气派与入世阳刚的灿烂之美,同时也体现了庄子“磅礴万象”、“挥斥八极”的美学观点。这种由唐宋至元明清的色彩向水墨的移行,实质上,是封建社会中国文化气候由强健阳刚向低沉内敛转变的缩影。没有什么比眼看着一种美轮美奂的艺术形式渐至衰微、无可挽回更让人痛心了。那是一个色彩缺失的时代。

毕竟,真实的色相世界是无法回避的。当代人的视觉感受力在工业文明带来的声、光、电技术的刺激下变得更加敏感,传统的审美趣味已不能完全满足人们的品味及情感需求。许多画家仍只坚持走文人画的路子而不太重视绘画的色彩,除了以上所说的数百年来的心理定式的影响之外,还有一个主要的原因,就是当今处在一个青绿山水画继承的断代时期。那些恢复了用色的山水画家没有立足于优秀青绿山水画的传统,致使作品没有说服力,影响不大。张大千、何海霞等少数青绿山水画家,对已濒临绝境的青绿山水画色彩语汇方面进行研究、承传、复兴并发扬光大,打破了文人画高居金字塔顶尖、唯我独尊的稳定局面,深入挖掘了青绿山水的潜力,使之更接近时代审美的理想形态,更适合高速发展的科学技术影响下现代人快节奏的生存状态,还原给人们一个多元的色彩世界。他们一方面保持了水墨黑白色彩的深邃超迈;另一方面避免了它的消极性,发扬了“丹青”的青春与阳刚,发展了色彩的全貌与健康的抒情性,开拓了山水画的审美视野和语言体系。他们以深刻的理性思考,力纠明清以来水墨山水的阴柔情调,直追唐宋的阳刚风格。这是对中国画色彩的重新回寻,是继“五四”以来寻求民族精神复兴和强盛的时代之音,是新时期民族心理状态要求的必然结果;从高层面讲,是民族绘画心理的一种校正,是民族绘画精神的一种弘扬。正如何海霞所说:“这是一个伟大的时代,应该有辉煌的色彩,应该有黄钟大吕……和这样的时代相配才好。”

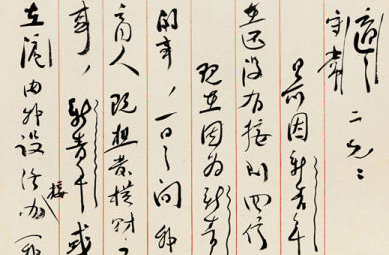

要解读张大千与何海霞的青绿山水画作品,应首先顺着历史发展的脉络,回顾一下水墨与青绿交替的宋代青绿山水画。从宋代已渐渐抬头的水墨山水画上可以看出,水墨山水画的观念与技法渐渐地渗透着、改变着起源早于它的青绿山水画。北宋晚期王希孟的《千里江山图》,是自唐代青绿山水画家李昭道以后沉寂的青绿画坛上的一幅力作。“其轮廓的勾法,已不是旧制那样仅仅是为了填色,而是为突出层次感的明暗向背做形象基调。换言之,也就是为皴法和渲染提供了用武之地。这也许是最关键的改变,它运用了水墨山水画的写实技法成果,使重彩的青绿山水,也打上了皴法的印记,从而有板有眼地和水墨山水画一同分享写实的乐趣,一同分享笔法的欢快。”

宋以后直至清代,出现了重振青绿画科的青绿山水画家袁江、袁耀父子。他们画风严谨,独创了别具一格、色泽华丽的山水楼阁界画。但在“文人画”长足发展的时期,界画被视为工匠所为,地位十分低下,故二袁也未受到重视。由于文人画家不易更改的水墨习性,被水墨化的青绿山水敷色愈来愈薄、墨色愈用愈多。所以,厚涂重设的大青绿便向着清润淡雅的小青绿渐行,最终被水墨山水完全代替。

在一片黑白相间的灰暗模式中,现代青绿画大家张大千自创了一种半抽象的墨彩交辉的泼墨重彩画法。其浓丽、新奇的特点,令人震撼,将青绿山水推向了一个新的高度。“大千先生试以泼墨法作山水画后,又在泼墨的基础上泼以大青大绿,获得了更为新奇、清丽的效果,并以其天纵之才,在几年的时间内使惊世骇俗的‘泼彩’迅速成熟。”

张大千在唐代王洽泼墨画法理念的基础上,借鉴米氏、梁楷、青藤等大写意泼墨法,糅入西欧绘画的色光关系,结合大青绿的浓丽、小青绿的明快,蝶化出了如梦如幻的“泼彩”世界。他把文人水墨画淡泊、简约的内在精神及黑白单色色阶极境的追求恰到好处地糅进了青绿山水画境之中。以色当墨,转化为虽浓艳却率真、绝俗的青绿色彩,庄严华美,不事张扬;因水墨画内敛、和谐的色彩气质的淘洗,使泼彩色彩在一种张力之中又显纯净、澄澈。在体现出道家克制、内敛的色彩观———“五色令人盲”的同时,也包含了儒家在“杂多”中求统一、和谐、包容的色彩观。其《山雨欲来》一画中,石青、石绿、墨黑相渗相泼,左下的虚空处,点缀屋宇树木,空灵剔透、幽情无限。具体的形体被抽离而去,在一种如烟如雾却又有翻江倒海之势的色墨交融之中,青绿敷色与造型的冲突被轻轻挥之而去。水墨在“墨分五色”中,体现着单纯;泼彩在“大色无彩”中,展示着斑斓。

张大千确实开创了泼彩技法一端,而使其成熟到完善,却在何海霞。何海霞继承了老师的成就,汲取了文人画的营养,同时对于古建筑及其彩绘体系,传统雕塑和古装戏剧服饰色彩体系,民间工艺和文物的形式感,以及近代西方绘画艺术的融会贯通、客为我用等方面,都显示出一种卓尔不凡的慧心和鬼斧神工般的魔力。

何海霞的青绿山水汲取了古今中外和其他一切可用的艺术成果,使传统色彩样式的生命力与现代艺术精神合力撞击。用心灵重新感知人生和世界,把感悟和慨叹深深地融进每一幅画的皴、勾、擦、点、染、托之中,灵活生动;水墨、泼墨、浅绛、泼彩、金碧、大青绿、小青绿同时出现在一幅画中,集其大成,大吞大吐。他还以金代墨,把泥金直接当墨用,不光用金勾勒轮廓,还用金点、皴山石纹理,用金写树,丰富了金在青绿山水中的作用,开拓了金碧山水画的新面貌。这一切都在很大程度上丰富了山水艺术语言的涵泳浓度,推动了青绿山水画的发展。

张大千与何海霞承传了水墨观念与色彩传统的衔接,并进行了创造性的转化,把古代文人的生活志趣和审美理想适时地融入现代人的情怀,给现代彩墨山水画创新提供了一个有益的启示。绘画是“眼睛”的艺术,我们看到的是五彩缤纷的色相世界;色彩完全可以像文人画“黑白”之色一样,在中国画中得到淋漓尽致的表现,奏响奔腾的色彩艺术的时代旋律。

中国山水画的传统色彩的确需要我们坚守且发扬光大。我们应以富有前瞻性的审美眼光和不可推卸的使命感,对社会心理、时代精神加以深层的观照,把热爱生活、热爱自然的高尚情操和美好心愿浑然一体,融化进青绿山水画中。无论在哲学内涵、审美风格还是绘画语言方面,都需要我们立足于中国文化的精神,重建中国画色彩的当代面貌。因此,青绿山水画是我们时代的、民族的,也是整个世界的,是最具再认识价值的绘画语汇。(徐鸿延)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间