癸未四月,正当SARS大举入侵首都,方楚雄却潇潇洒洒,带着广州美院的研究生来北京写生,画遍了香山、植物园、颐和园、戒台寺、北海、中山公园、文庙的玉兰、桃花、海棠和古松古柏。我和楚雄相识多年,在他返穗前的一个晚上,我们曾剪烛夜话,从花鸟画谈到SARS病毒。北京的春天很短,转眼间树绿花谢,SARS却更加肆虐。独坐书斋,看窗外似花非花的柳絮,又想起楚雄的画,并生出些关于花鸟的感想。

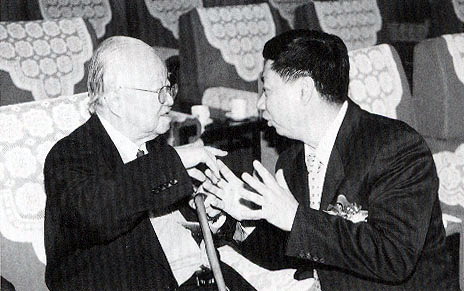

与林丰俗、陈永锵在北京中山公园写生

楚雄的画是许多人所喜爱的,也有不少对他的评论。迟轲说:“方楚雄不善词令,温厚持重,而在艺术上却有很高的悟性”。林墉说:“他无意于惊人,却绝不放弃感人,他渴望的是淡淡中的温柔,清清中的澄明。” “楚雄的画是温热而微笑的,也于是给人生以美好。”李伟铭说:“他最大的成功在于调和了海派与岭南画派的技法语汇,并在动物题材的创作中,把这种技法语汇朝着‘写实’的方向推进到一种精微的层次。”梁江说:“他所建构的,是以清雅为基本特征的艺术特色。”王璜生说:“他的画总是那么干净、利落、生动,富于聪明气”。这些评论家熟悉方楚雄,论说贴切,我赞成。

与启功先生合影

花鸟很难直接表现人与社会,但又是它们的派生物。花鸟画的特性与功能,长处与短处,皆由此而提。区别花鸟画与非花鸟画的特性与功能,认清它天定的位置,它的精神和形式的关系,是论说花鸟画的大前提,上世纪50―70年代,一些“权威”人士用政治标准(人民性、阶级性等)衡量花鸟画,结果否定了传统花鸟,也扼杀了它的创新。无限夸大花鸟画的社会政治功能,要它成为“革命机器上的一颗螺丝钉”,无异于将其推向死路。但事过境迁,当代花鸟画又呈现另一番景象:放弃对精神意义的追求,只满足于再现物性与形式玩赏。作为极端社会功利主义的反动,对市场经济和大众消费文化的顺应,这一现象有合乎规律性之处,却少了些“合目的性”。艺术还是求得“合规律性”与“合目的性”的统一为好。

花鸟画凝聚自然的真与美,可以欣赏,可以寄寓情志,可以创造境界与趣味。花鸟画的追求该是自由的多样的,但那些能巧妙表达人的生命情感、生存态度的作品,总是给人留下更深的印象。八大山人这个“金枝玉叶老遗民”的不朽,在他历经生命的大起大落之后,用花鸟画形式创造了一个将孤愤演为冷逸的精神形象,这个精神形象是独一无二的,又是时代性的,士大夫族群性的。齐白石的不朽,在他以花鸟形象空前真实、生动地表现了有着悠久农业文明历史的中国人,在向现代社会转型过程中对乡村自然的情感态度。潘天寿的不朽在于他以雄怪险的花鸟图像和博大沉雄的风格,表达了20世纪中国人对力量与崇高精神的向往――这力量与崇高精神可能会改变他们生存的世界。要求花鸟画家都成为八大、齐白石或潘天寿是不可能的,但像他们那样追求形式创造与精神意义的统一总是令人向往的目标。

方楚雄兼擅花卉、林木、翎毛、走兽,既能工,也能写,更长于兼工带写。他长期从事花鸟画教学;一方面勤奋创作,追求自由与个性,一方面认真教书,强调严谨与规范。他能优游于两种角色之间,是很不容易的――这需要付出大量的劳动,还需要理性与感性的平衡。从作品看,他最受欢迎和称道的,是动物画。其动物画大致有两类,一为猛禽猛兽如狮、虎、豹、雄鹰、秃鹫等,二为一般鸟兽如猴、羊、猪、狐狸、狗、猫、松鼠、兔、刺猬,以及各种各样的家禽飞鸟。猛禽猛兽可以引发人对威武强悍、刚勇无畏一类壮美品质和领袖群体人物的联想。近代以来的高剑父、高奇峰、何香凝、张善孖、徐悲鸿等,都喜以猛禽猛兽象征他们心中的英雄、力量或王者气概。猛禽猛兽在自已的世界里,有时也是平和、安静的,因而艺术家也时常借以褒扬刚勇而不乏柔和、雄霸而能仁慈的品性。方楚雄即属于后者,多描绘狮虎们的休息、玩耍和亲昵,以寄托“草莽英雄情意绵”之意。在一幅《山中虎》中,他题了鲁迅1932年所作《答客诮》诗:

无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。

知否兴风狂啸者,回眸时看小於菟。

鲁迅晚年得子海婴,十分疼爱,论敌有讥诮者,他作此诗以答,说能兴风狂啸的森林之王尚能 “回眸时看”小老虎,有爱子之情的人为何不是真正的豪杰男儿呢!方楚雄对这一主题的选择非出偶然。第一,是其温厚平和的心性使然。林墉说:方楚雄“没有居高临下的浮傲,有的是一腔温情,一种潺潺不断的滋润。就其内蕴言,既没有哗众取宠的轻薄,也无自以为是的张狂。他想诉说的只是内心被美所陶醉之后的细言漫语。”“其人的气质也就界定了其人的艺术”。第二,是他的经历所铸造的。生于1950年的方楚雄,对六、七十年代狂热的造神运动有切身体验,到新时期又历经思想解放运动,出于对“假、大、空”,艺术的反感,他转向人性化的描写与表现,很自然,也符合时代心理的要求。当然,表现猛兽的“安闲柔静”,“温驯可爱”,需要把握分寸,过了头也会产生失真和不自然的感觉。

与饶宗颐先生合影

方楚雄笔小的各种小动物,以生动、可爱、好看、好玩为特色,但它们又各有不同。那些宠物如猫、狗之类,野性已失,连形貌都按照人的意志改变了,几乎只剩下对主人的亲呢和媚态。那些家禽家畜如鸡、鸭、牛、羊之类,都被安排在宁静优美景色之中,有溪水,花草,细雨,池塘与之相伴,洋溢着宁静自足的乡村诗意。那些活跃于自然环境中的猿猴、松鼠、狼、狐之类,在松林、雪地或花丛中跳跃、嬉戏、憩息、啸叫,自由自在,无拘无束。它们生活在自己的世界,没有宠物般的人工气。面对它们,更能感到人与自然之间真实的和谐。值得注意的是画家在这些作品中也回避了对动物间殊死争斗、逃奔追杀的描写,画狮虎都强调“安闲柔静一面”的方楚雄,对家畜和各类小动物的态度,就更抱着一种近距离的亲和态度了。

平和亲切、生动有趣的动物形象,幽美宁静的田园诗意,可以使人的紧张、焦虑得以缓和。在竞争激烈、心神躁动、戾气横生、道德失范的当今社会,其抚慰心灵的作用是显而易见的。远离自然又不能还原为在的现代人,需要艺术方式的批判、反省和激励,需要艺术形态的智慧、幽默和道德净化,也需要艺术催动怀旧、童心、温情、游戏和回归自然之心――哪怕是情景交融的虚拟,是朦胧遥远的白日梦。我们可以由此理解方楚雄花鸟画的精神意义。

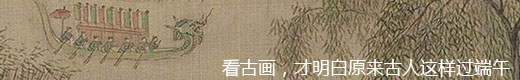

与学生在课堂上

但我们也可以追问,当代花鸟画的精神意义是否止于此?有可能再突破与升华,达到一个新境界吗?在题材限制的范畴内,画家能通过什么途径、在怎样的程度上获得突破?文人画家借花鸟画表现精神人格的途径、像(八大、潘天寿那样)还有无现实性和价值?现代艺术的批判精神和批判方式(如反讽、解构等等)能否以及如何借鉴到花鸟画中来?我想,花鸟画这个对象是不变的,因此它的局限总是存在,人的精神是变化的,因此局限是相对的,可以有所突破文人画的路仍然走得通,现代艺术也能够借鉴。方楚雄还有突破和飞跃的很大余地。

花鸟画分工笔、写意两大类。前者强调敷色工细画法,后者突出水墨直写画法。工细易“板”,写意易“空”,但兼工带写本身并非“板”“空”之病的必然克星。决定艺术品质的根本因素,不是形式画法,而是掌握形式画法的艺术家――他能否创造性地把握形式与精神的关系。方楚雄于勾勒填色,也善于水墨直写,其着力点则集中于“兼”字上,色彩与水墨、双钩与泼写、细绘与粗画如有机统一,是其特别致力之处。这种致力始终让工笔画唱主角,即使写意笔法也常带有“工”的味道,作品的整体面貌总是精而非粗,繁而非简,静而非动。他这样做,源于 学业背景,也与风格追求的策略性因素相关。

入广州美院之前,方楚雄先后受教于岭南画家王兰若、刘昌潮。王、刘二位都出自上海美专,擅山水、写意花卉和动物,重视笔墨表现。他们对方楚雄的影响在传统方面――新时期以来,他在广州画坛能稳稳把住亲近传统的方向,在相当程度上得力于王、刘二师,以及强调文入画传统的岭东画坛潜移默化的作用。在广州美院,方楚雄接受了以素描、色彩为主的西画基础训练,得到黎雄才、杨之光、何磊在山水、人物、花鸟三方面的直接传授。写实观念的陶冶,造型能力的提高,对他的影响是决定性的。李伟铭《关于方楚雄花鸟画艺术的的对话》一文说:“方楚雄最大的成功在于调和了海派与岭南派的语汇,并在动物题材的创作中,把这种技法语汇朝着“写实”的方向推进到一种精微的层次”。海派的“技法语汇”,主要是笔墨方法,岭南派的“技法语汇,似难加以概括。说方楚雄接受了岭南派的”“技法语汇”,不如说接受了有岭南派背景的广州美院的新水墨“语汇”更恰当。这个新传统与岭南派、徐悲鸿学派都有些关系,但又颇为不同。它空前强调直接写生方法,重视以笔墨和色彩手段达到写实的目的,地方风格却不明显。正是这一新传统而非笼统的“岭南派语汇”,使方楚雄达到了某种写实意义上的“精微层次”。同时接受这一新传统的画家往往忽视或蔑视笔墨,方楚雄却始终看重笔墨能力的训练,自觉不自觉地凭借者对笔墨的理解与把握,控制写实追求的西画化,保持了对“制作风”、和“实验水墨”的理性态度。

这里似乎有必要提及“工细”与“写实”,以及它们与笔墨形式、主观表现的复杂关系。“工细”是传统概念,“写实”,是西画概念,含意大有不同。对宋代花鸟画与尼德兰静物画作一对比,就知道彼此的视觉风格与真实性相差何其遥远了。但20世纪的美术教育,极大地改变了中国画家的观察、思维和作画方式,使“工细”与“写实”在形态、主客关系上有了更多的共同性。作为两种传统,“工细”要球“格致理法”,“写实”,要求“摹拟现实”,但它们又都要求某种规范性的真实,都强调理性的作用,因而都不会像写意性绘画、表现性绘画那么突出笔墨、变形、笔触手段直接表达情感的作用。以工笔、写实为特色的画家,很容易出现耽于描画而贫于表现的毛病。对此方楚雄有清醒的意识,他采取的对策有三,一是调动各种手段强化鲜活的感受;二是从传统工笔画特别是宋画寻找支持,着力于诗意境界的创造;三是适度加强笔墨表现力。他的一些以松、梅为主角的作品,如《月色》、《听涛》、 《松》、 《古松》、 《山风》、 《月出惊山鸟》、 《幽涧戏鼠》、 《白梅》、 《岭南香雪》等,在这方面尤为成功。不妨以1992年创作的《古松》为例做一分析:此图从仰视的角度近距离刻画一颗老松,其老干新枝向四面伸开去,显示出生命的巨大张力。透过凝重而有层次的枝叶:可以看到闪亮的天空,令人心旷神怡。画家在题跋中说,这种感觉得自黄山之游:一次“日暮赶路,小憩于松下,忽仰望苍松,枝干如虬龙,铺天盖地,日光穿透枝叶,犹如点点星光,其气魄动人心弦,归来作此。”这就是捕捉鲜活感受――鲜活的自然形象和生命印象,这鲜活本身就是诗意的。捕捉靠直接的观察与写生,但并非凡观察写生都能捕捉得到。这需要敏感,需要诗意的眼光与心灵,也需要相应的技巧条件。

在这件作品中,画家精心描绘了八、九只正在觅食、憩息的小鸟,它们轻灵秀美,与松树的巨大凝重形成对比,带给画面的是另一种生趣和诗意。我们不难从中发现画家对宋画的借鉴。但这借鉴不是套用宋画的形,没有以弱化鲜活感受、弱化对真实感和现代感的追求为代价,如画面上,小鸟之“微小” (比一只松果略大)与古松之“巨大”形成强烈对比――接近于树与鸟的真实比例,而与传统花鸟画大不同。传统花鸟画(尤其工笔)在尺度上总要突出禽鸟(及动物):或者采用折枝法,或者改变二者的真实比例,将禽鸟动物放大,以虚拟尺度代替自然尺度。这种虚拟尺度作为一种模式,培养了中国人欣赏花鸟画的习惯,反而会觉得画面上的自然尺度不正常。方楚雄追求真实感,回到自然尺度,与写实西画的训练有关,但他的花鸟形象,仍坚持传统画法,松针要一根根写生,小鸟要一笔笔勾画眼睛、羽毛和细爪,于是,自然尺度与笔墨方法,诗意的感性真实与中国画的理性结构,在他这里达到了某种统一。我以为这是对传统花鸟画模式的突破,并由此形成为其作品个性的一个重要方面。这一点,在更晚的《岭南香雪》、《白梅》、《听涛》等作品中,得到了更自如、和谐而完美的发挥。

总体看,方楚雄对细笔与粗笔、写意与写实的综合,还是偏重对外在世界的感知与描绘,强调再现自然生命的丰富与生动,强调掌握广博的、精益求精的技巧技术。这一特点,大约与教师职业和艺术年龄有关。艺术家在年富力强的时期,做这样的追求是必要和重要的。艺术史告诉我们,画家随着年龄的变化,外在内在经验的积累,对“绚烂之极,归于平淡”“大巧若拙”境界的进一步体验与认知,常常会朝着内在化、笔墨形式人格化的方向转变,进人一个更新、更辉煌的艺术阶段,齐白石、黄宾虹、朱屺瞻、张大千等,都是如此。

“风格策略的因素”,指的是为创造风格而进行的策略性选择。在大众媒体空前发达、市场竞争日趋激烈的今天,艺术家都重视塑造甚至打造自己的风格形象。风格以自然成熟为最好,但瓜熟蒂落的自然成熟需要时间,与现代社会的快节奏难以合拍。自然成熟与自觉追求(塑造、打造)在一定条件下可以统一,艺术家为适应需要进行风格调整,为树立形象所做的风格化追求――作为生存发展的一种策略,是可以理解的。但这类策略包含着破坏自然风格、固化打造因素的危险,从而导致内在个性的丧失,流于假面式的“风格虚伪”和空洞的风格化陷阱。前面说过,方楚雄的风格与他的内在个性相一致,这内外一致是自然生成的,也有某些风格策略因素。这体现在他对观者趣味的适应,以及作品在取得了一定“名牌效应”之后出现的风格化趋势。他目前所致力的,似乎是在稳定中求完美,以及审慎的、小心翼翼的变异。作为高度成熟的古典艺术形式的山水花鸟画,一向是渐变而非突变的演进变化。用破坏就是创造”的逻辑对待它,无异于掘根自毁。在这个意义我赞成方楚雄在变革风格形态上的审慎态度。但应警惕审慎退却为守成,尤要防止风格策略对风格品位的伤害。

所谓风格策略对风格品位的伤害,指的是这样一种现象:为了市场价值与大众趣味,不惜牺牲对风格品位的追求。当创作变成一种产品,风格策略隶属于一种营销策略时,艺术风格也就在不知不觉中失去了精神价值――用通常的话说,失去了应有的品位。如果说风格与画家把握世界的方式密切相关,品位就与画家的人文追求、道德精神密切相关。我曾反复讲过一个看法:风格勉强可以说无优劣,艺术品位一定是有高下的,而艺术品位也包含风格品位。这就是说,你的风格可能是独特的(这当然是一种重要价值),但风格品位未必有正面的价值意义。传统雅俗之辨的本质即品位之辨。诚然,不同时代、不同人群对雅俗有不同理解,但人类总是有一个被相对认同的、终极性的道德价值目标,否则,人和人类历史就失去了依托和意义。我们不知道以科学技术为主要动力的现代物质生产和分配产品的市场经济把人类引向何方,但我们现确实看到了“现代”“后现代”追求中,人与自然的空前紧张,人欲的空前膨胀,人性的空前异化,看到了为适应横流人欲之需而空前发达的感官刺激文化,以及随着世界失去神性之光而变得日益疯狂的现代艺术的空前流布。广州是中国现代化步伐最快的大都会之一,新时期以来,广州和发生在广州的艺术现象,也以快速的市场化和激进的现代探索为突出。方楚雄属于艺术潮流中的稳健派,但也是最早进入艺术市场并获得成功的艺术家之一。他的进一步艺术追求,自然是风格品位向更高层面升华的问题。为此,在理性上找到一个恰当的支点,坚定一个明晰的指向,是必要的。

科学家说,SARS同艾滋病毒一样,都源自动物,是大自然对生态平衡破坏者的报复。花鸟画救不了 SARS患者,也承载不了规劝破坏者改邪归正的重担。但它至少能唤起人对自然的亲切感,有助于复苏人类珍爱生命的良知,有益于高尚情操的培育。所以我们需要花鸟画,尤其是有品位的花鸟画。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!