影像故事 美術創作

八一建軍節 向“最可愛的人”致敬!

![]()

一年一度的“八·一”相約在盛夏,我們以自己的方式來慶祝這個庄嚴的節日,用影像故事和藝術精品向“最可愛的人”致敬!

![]()

從老照片中 感受女軍人的颯爽英姿

老照片中有革命年代的“女漢子”,她們與同袍一樣浴血奮戰、艱苦跋涉,完成了兩萬五千裡的長征征程,為祖國、為人民奉獻了熱血與忠誠。

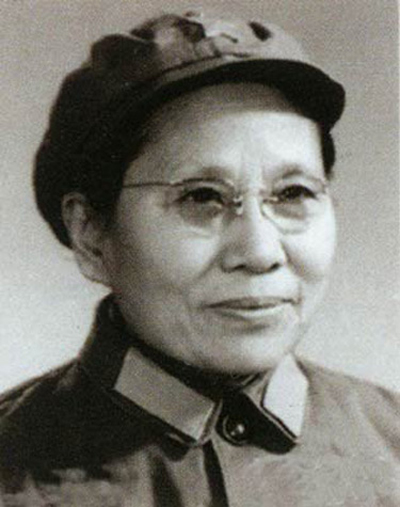

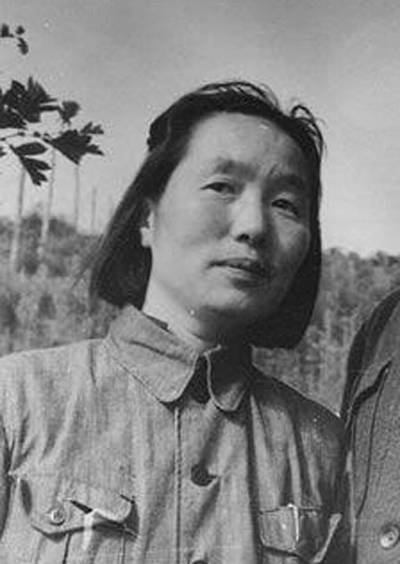

錢希均,1934年10月參加中央紅軍長征。到達陝北后,任中華蘇維埃中央政府西北辦事處國民經濟部黨支部書記兼會計科科長。

吳富蓮,1934年10月參加中央紅軍長征。1935年6月,紅一、四方面軍會師后,被調任紅四方面軍婦女獨立第一團政治委員,隨軍南下川康邊。后任紅四方面軍婦女抗日先鋒團政治委員。1936年10月西渡黃河,參加西路軍艱苦征戰。

蔡暢,1934年10月參加中央紅軍長征。長征中,在軍委第二縱隊政治部民運部工作。到達陝北后,任中共陝甘省委婦女部部長、組織部部長,中共陝甘寧省委白區工作部部長,陝甘寧邊區黨委婦女部部長。

李伯釗,1934年10月參加中央紅軍長征,任紅軍總政治部宣傳干部。1935年9月,被派到紅四方面軍辦文藝訓練班,隨軍南下川康邊。1936年任紅四方面軍政治部工農劇社社長,同年7月隨紅二方面軍長征北上,到達陝北。

周越華,1934年10月參加中央紅軍長征。紅一、四方面軍會師后,隨四方面軍行動,南下川康邊,任四方面軍衛生學校政治處主任。1936年10月到達陝北保安。

劉群先,1934年10月參加中央紅軍長征。到達陝北后,在總工會女工部任部長。

汪榮華,1931年5月參加中國工農紅軍,任紅四方面軍十二師政治部宣傳員,1935年秋,隨紅四方面軍主力參加長征。

危秀英,1934年10月參加中央紅軍長征,在干部休養連當“政治戰士”。

吳仲廉,1934年10月參加紅軍長征。長征中,在干部休養連擔任秘書,后隨紅五軍團編入紅四方面軍,南下川康邊。1936年10月,紅軍三大主力會師后隨軍西渡黃河,參加西路軍艱苦征戰。

美術創作再現“最可愛的人”

美術創作中一樣有“最可愛的人”,他們在雕塑中默默站立、靜靜休憩,在畫作中或氣勢悲壯、或意氣風發……不管哪一樣,都是他們生命的痕跡、鮮活的明証。

《工農紅軍》劉開渠

劉開渠是20世紀中國雕塑領域的重要人物,他創作了中國首座抗戰紀念碑《淞滬抗日陣亡將士紀念碑》,他帶領團隊完成了天安門廣場的人民英雄紀念碑……

人物肖像創作是劉開渠先生主要創作題材,劉開渠所處的時代正是中國近現代歷史上變革劇烈、民族災難最為深重的時期。他在歐洲學習期間,觀覽了大量的歐洲歷代謳歌優秀英雄人物紀念肖像的范例,無疑也由此培養了深厚的愛國情懷。他的作品不僅歌頌普通民眾、寄托和平願望,還創作了大量抗戰時期紀念性肖像。

此件《工農紅軍》作品,是劉開渠先生慣用的寫實手法,造型嚴謹,作風朴實,具有肅穆感。堅定的眼神和有力的臂膀將工農紅軍形象栩栩如生地表現出來。

《艱苦歲月》潘鶴

潘鶴1925年生,廣州人。現代雕塑家。少年時隻身赴香港讀書,喜愛繪畫與水彩,並自學雕塑。1949年回廣州,入華南人民文藝學院學習,1960年調入廣州美院任教。

《艱苦歲月》為上世紀50年代的經典之作,老戰士與小戰士偎依在一起,襤褸的衣衫透露出戰爭的艱苦,可是老戰士靜靜地吹奏笛音,小戰士入神地傾聽,體現出戰爭年代的革命樂觀主義精神和向往革命勝利的信念。作品三角形的構圖,即穩重又變化起伏,作者手法自由,藝術形象自然感人。

《壹玖肆玖》白展望

1949,這是每個中國人都難忘的日子,畫家白展望以此為題的油畫作品,運用寫實手法,在彌漫著戰爭硝煙的背景下,一位手持沖鋒槍的戰士站立在金湯橋上,那頭上包扎的紗布,衣上留下的刀痕,炮火熏黑的臉龐和那微瞇著的眼睛,以及遠眺時所透出的一絲笑容。簡單朴素,每一個細節都充滿著深刻,蘊藏著凝重,震撼著心靈。以小見大、見微知著,新中國的成立離不開這些忠誠、熱血的軍人。

這件作品是全國第十一屆美術作品大展的獲獎作品。

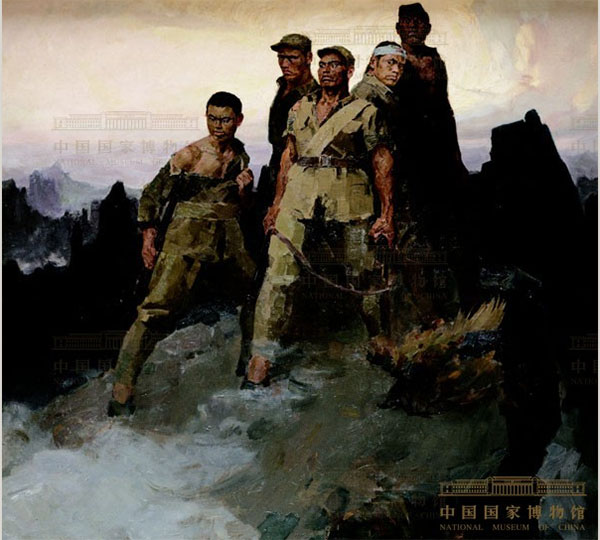

《狼牙山五壯士》詹建俊

《狼牙山五壯士》為詹建俊的代表性作品,創作於1959年。詹建俊為中國油畫界中較早對油畫的現代性意味進行探索的畫家。他對畫面的處理概括性的、象征性的元素比較多。《狼牙山五壯士》在創作初期在油畫界引發了很多爭議。他在歷史題材畫裡面開始使用象征性的處理辦法,畫面抓住了五壯士跳崖的瞬間,人物的組織不是自然的真實,而是象征性地把人物和太行山連為一體,具有紀念碑的效果。

這樣的創作手法在當時是比較新潮的,一些老先生提出了質疑,但詹建俊堅持了下來。在此之前,現實主義油畫創作大都是遵從自然的、真實的情節,實事求是地處理人物關系,而詹建俊的這種手法在當時無疑是一種革新。詹建俊因此還寫過一篇文章——《走彎路有感》。這種象征性的創作方式在改革開放后就很普遍了。西方對現代感的定義就是“平面化”,詹建俊當時就是採用這樣的手法,畫面平面化,顏色單純強烈,還稍稍有一點變形。這種變形絲毫不生硬、不做作,而是很自然的情感流露。(馮令剛)

《強奪瀘定橋》李宗津

李宗津1916年出生於蘇州一家書香門第,1934年就讀於蘇州美專,師從顏文樑、李毅士、呂斯百、戴秉心等學油畫,1946年與時任北平藝專校長徐悲鴻相識,被聘為北平藝專講師。1950年參與了中華人民共和國國徽的設計工作。1951年創作《強奪瀘定橋》,成為新中國美術的經典作品。

《強奪瀘定橋》作品素材來源於“飛奪瀘定橋”,是中國工農紅軍長征中的一場戰役,發生於1935年5月,紅軍22名勇士組成的一支突擊隊,勝利攻佔瀘定橋。這22位勇士在隻剩幾根鐵索的橋上,在敵人猛烈的火力攻擊下,一手抓鐵鏈、一手抱木板僅用了兩個小時,便奇絕驚險地飛奪了瀘定橋,為紅軍北上打開了勝利之門。

《紅軍不怕遠征難》董希文

《紅軍不怕遠征難》是1956年董希文先生以紅軍長征過草地為題材完成的大幅的油畫,據在他身邊工作過的靳之林先生講,這件作品是他最重要的作品之一。

董希文先生為了完成這幅創作,沿著長征路線體驗紅軍25000裡長征的艱苦歲月,在紅軍革命樂觀主義精神教育和鼓舞下,他忍受著長征跋涉的疲憊和自然條件造成的肉體的痛苦,以高昂的熱情,冒著生命的危險,邊行軍邊畫畫,收集素材。董先生堅強的去完成了紅軍走過的道路,從作者的切身理解和感受中提煉了紅軍不怕遠征難這個主題。肉體上極端痛苦和精神的極端堅強,在困難的物質生活和最大的樂觀主義精神的對比下,作者將對紅軍長征生活的理解和自己切身感受融為一體,產生了明確的主體和強烈的表現願望。

他從長征回來很快完成了素描的草稿。但是他擺好畫布以后遲遲不動手上色,而是反復斟酌畫面的色調,他說“現在我找到了畫這幅畫的色彩表情,這幅畫要用版畫的形式來畫,以普藍為基調,黑色勾線,再點上象征光明勝利的橘黃的篝火,這幅畫的主題紅軍戰士肉體上的極端痛苦和精神上的堅強崇高,最困難的物質生活和最大的樂觀主義精神的對比,黑色是所有色彩裡面最硬的,最堅強的,最崇高的顏色,普藍是最痛苦的,形成了困難和堅毅的配合。”

《為偉大祖國站崗》沈嘉蔚

《我為偉大祖國站崗》是沈嘉蔚1974年創作,這幅畫在構圖和形象藝術表達方面,反映了革命現實主義與革命浪漫主義情懷,突出了英雄人物的創作宗旨。

《黃河頌》 陳逸飛

《黃河頌》是1972年中國畫家陳逸飛早年的成名油畫,以寬銀幕式繪畫,描述一位紅軍站在黃河旁的山嶺,眺望天際。

中新社形容該畫時指:“(作者)注重造型的塊面處理和筆觸表現,士兵的腳部及其立足的岩石等受光面,筆刀兼用,積色較厚,刻畫既結實又瀟洒﹔色彩明亮,有光芒萬丈的金光感。”

《黃河頌》既寫實又浪漫,具象的戰士和山川用壯麗的光影烘托,使得畫面和主題得到升華,戰士成為畫面的脊梁——這正是人們心中“最可愛的人”!

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量