超前的“齊氏山水”:他曾看過的風景

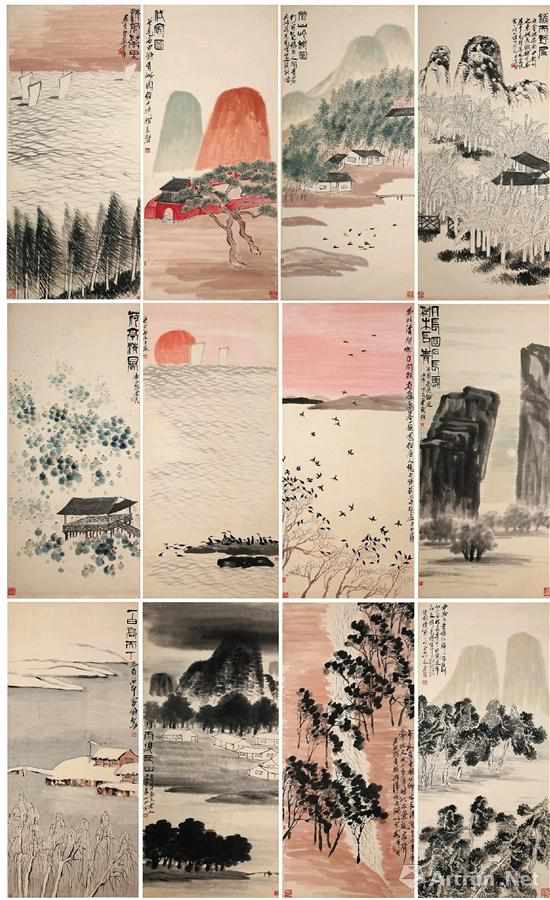

齊白石 四季山水十二條屏 138×62cm

紙本設色 1932年 重慶中國三峽博物館藏

在齊白石一生的藝術創作中,大寫意花鳥畫佔據著主要地位且傳頌度高,實際上其山水畫比花鳥畫,更早成熟、更早形成自家面貌。7月21日,北京畫院美術館聯合了故宮博物院、中國美術館、中國藝術研究院、中央美術學院美術館、清華大學藝術博物館、首都博物館、天津博物館、重慶中國三峽博物館、遼寧省博物館、湖南省博物館等十家國內重量級文博單位及藝術機構,在北京畫院美術館舉辦了“胸中山水奇天下——齊白石筆下的山水意境之二”專題展覽,廣大觀眾可在一天內遍覽齊白石經典山水。

據北京畫院美術館展覽部主任薛良介紹,北京畫院在建館之初,按照齊白石的不同題材,列了十個專題,做了十年的展覽陳列;從2015年開始,開啟了對齊白石專題作品的第二輪系統梳理,前兩年已策劃了草虫和書法專題。今年的定位是北京畫院山水年,無論是古代書畫展,還是畫家的重點推陳,都定位在山水,借此今年來做齊白石的山水畫專題。

相較花鳥畫,齊白石的山水一度不被時人理解甚至還遭受不少非議。他曾自題“余畫山水,時流誹之,使余幾絕筆。”

的確,在倡導“四王”畫風的晚清時期,傳統山水畫講究“皴擦點染”,臨摹古人。而齊白石的山水畫面卻總是寥寥數筆,簡約稚拙,在當時畫壇是個異類,甚至被人譏為“野狐禪”。這也是導致今天齊白石的山水畫體量較少的最主要原因。但是,山水畫之於齊白石,卻是他藝術生涯演變的重要脈絡與見証,更具有革新性和創造力。

在北京畫院副院長、北京畫院美術館館長吳洪亮看來,齊白石的山水畫在其繪畫品類中是格調最高的一種。他說,“齊白石有一套自己的思考方法,比較另類。吳昌碩在1920年為齊白石手書的潤格(正在故宮博物院展出)中,清楚地寫著:山水加倍。對於山水,他還是很自信的,我們現在能看到的兩套《山水十二條屏》,都是給他最重要的友人,一位是恩人、救他命的大夫陳子林,一位是他的大贊助商王纘緒。”

薛良亦表示,齊白石的山水走得太超前了,也因此不被世人所認可和理解。“恰恰是他的獨創山水,無論從題材還是構圖上,都拓展了中國山水畫的邊界。如果說他的人物、花鳥,還有本可依,那麼其山水更多的是從自然景觀中的直接感受。”

此次展覽共展出齊白石山水畫作逾160件套,在炎炎夏日裡為全國觀眾提供一處“游山玩水”的好去處,展覽將持續至9月23日。

從“五出五歸”到“衰年變法”

1882年,還是雕花木匠的齊白石從一套殘缺不全的《芥子園畫譜》中獲得了最初對中國傳統繪畫的啟蒙。27歲時,齊白石正式拜鄉賢胡沁園為師學畫花鳥,並隨譚溥學習山水畫,自此踏上了山水畫創作的旅程。但不論是《芥子園畫譜》亦或是譚溥所教授的“四王”類山水,都逃不出前人的程式規范,所以齊白石早期的山水畫未能確立自己的風格。

美術史上,關於齊白石藝術的真正改變,總會提及“五出五歸”。也就是從1902年到1909年,齊白石從40歲到47歲,先后五次外出遠游,縱橫六省,足跡遍布大江南北。由此,齊白石也完成了從一個農民畫匠到文人畫家的轉型。

數年間,行萬裡路的齊白石飽覽了大半個中國的山河美景,遠游途中積攢了大量的山水寫生畫稿。遠游歸來后,他根據寫生畫稿所創作的山水畫,構圖新穎、立意獨特,畫面中的真山實水大大提高了其山水畫的生命力,展現出不同於早期山水畫的全新面貌。

1917年,齊白石為避家鄉兵匪之亂出走北京,並於1919年正式定居,開始了“北漂”的生活。然而來京后的生活並不如想象中順利,齊白石的木匠出身和近“八大”的冷逸畫風使他在當時的北京畫壇備受冷遇。即使是在陳師曾、徐悲鴻兩位摯友的大力推介之下,也未能改變其山水畫受冷遇的現狀。遇此情況,陳師曾鼓勵齊白石不必隨波逐流,齊白石便自此開始了十年的“衰年變法”,最終創立了屬於自己的獨特風格,自成一派。雖然“衰年變法”對齊白石的花鳥畫影響最甚,但其山水畫也在變法中逐漸走向成熟。

1922年陳師曾親自帶上齊白石的畫到日本東京去參加“第二回中日繪畫聯合展覽”,當場最大的亮點就是齊白石,他所有的畫都高價售空,法國人還把他的畫送去參加巴黎藝術展覽會,日本人還要拍電影宣傳他,一位中國的無名畫家一炮走紅,這是對他“衰年變法”的充分肯定,也成了他藝術生涯的根本轉折點。

從“五出五歸”到“衰年變法”

1882年,還是雕花木匠的齊白石從一套殘缺不全的《芥子園畫譜》中獲得了最初對中國傳統繪畫的啟蒙。27歲時,齊白石正式拜鄉賢胡沁園為師學畫花鳥,並隨譚溥學習山水畫,自此踏上了山水畫創作的旅程。但不論是《芥子園畫譜》亦或是譚溥所教授的“四王”類山水,都逃不出前人的程式規范,所以齊白石早期的山水畫未能確立自己的風格。

美術史上,關於齊白石藝術的真正改變,總會提及“五出五歸”。也就是從1902年到1909年,齊白石從40歲到47歲,先后五次外出遠游,縱橫六省,足跡遍布大江南北。由此,齊白石也完成了從一個農民畫匠到文人畫家的轉型。

數年間,行萬裡路的齊白石飽覽了大半個中國的山河美景,遠游途中積攢了大量的山水寫生畫稿。遠游歸來后,他根據寫生畫稿所創作的山水畫,構圖新穎、立意獨特,畫面中的真山實水大大提高了其山水畫的生命力,展現出不同於早期山水畫的全新面貌。

1917年,齊白石為避家鄉兵匪之亂出走北京,並於1919年正式定居,開始了“北漂”的生活。然而來京后的生活並不如想象中順利,齊白石的木匠出身和近“八大”的冷逸畫風使他在當時的北京畫壇備受冷遇。即使是在陳師曾、徐悲鴻兩位摯友的大力推介之下,也未能改變其山水畫受冷遇的現狀。遇此情況,陳師曾鼓勵齊白石不必隨波逐流,齊白石便自此開始了十年的“衰年變法”,最終創立了屬於自己的獨特風格,自成一派。雖然“衰年變法”對齊白石的花鳥畫影響最甚,但其山水畫也在變法中逐漸走向成熟。

1922年陳師曾親自帶上齊白石的畫到日本東京去參加“第二回中日繪畫聯合展覽”,當場最大的亮點就是齊白石,他所有的畫都高價售空,法國人還把他的畫送去參加巴黎藝術展覽會,日本人還要拍電影宣傳他,一位中國的無名畫家一炮走紅,這是對他“衰年變法”的充分肯定,也成了他藝術生涯的根本轉折點。

跟著畫作欣賞

他曾看過的風景

齊白石生活的年代,交通還不甚便利,出游主要走水路。在這車馬慢的舊日子裡,卻正好可以慢下心來,欣賞沿途的景色,觀察市井日常。現代社會裡,科技拉近了人與人、地與地的實際距離,齊白石歷時七年的“五出五歸”或許幾日間就能完成,然而這樣的快節奏卻使我們錯失了路上的風景。在日新月異的變化中,齊白石當年走過的鄉間小路也早已不復存在。雖然我們無法重走他走過的路,但通過展覽中各階段的山水畫作品,我們卻可以一路欣賞齊白石曾經看過的風景。

除了此次山水畫展外,北京故宮博物院與北京畫院合作,近日在午門和西雁翅樓展廳,開啟了暑期檔“清平福來——齊白石藝術特展”,不僅展出了齊白石繪畫、篆刻精品,還展出了他獲得的“國際和平獎”証書與獎章、“人民藝術家”獎狀等珍貴文獻,與此次山水畫形成呼應。當然,兩場展覽在題材的側重上有所不同。“故宮特展偏向於談齊白石的人民性,涵蓋的題材更廣,人物、花鳥都有,呈現側重於齊白石的晚年作品。展覽的主題‘清平福來’,這也是齊白石畢生追求的生活狀態。”薛良說。據介紹,展覽午門展廳部分將持續至8月12日,西雁翅樓展廳部分將持續至10月8日。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量