上海圖書館藏《國朝名賢手札》初、續兩集三十冊,為吳興龐元濟虛齋故物。虛齋所藏法書墨跡以及八十冊書畫便面,雖曾經打算另錄一編,以供藝林賞析,但終究未能如願。因此之故,我們今天已無法得知龐氏齋中究竟藏有多少歷代尺牘,不過,略一披覽這部《手札》,即可知道,清代名家尺牘雖為其余興所及,但一如藏畫,同樣淵源有自,蔚為大觀。

梁穎

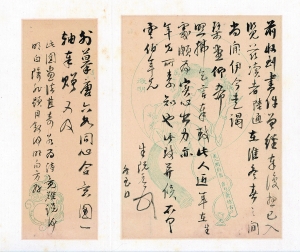

龐萊臣舊藏阮元手札(現藏上海圖書館)

龐萊臣舊藏阮元手札(現藏上海圖書館)上海圖書館藏《國朝名賢手札》初、續兩集三十冊,據陸恢題簽及簽上“虛齋藏札”小印,知為吳興龐元濟(1864-1949)虛齋故物。虛齋以古書畫收藏名滿天下,自謂“嗜畫入骨”,先后編印有《虛齋名畫?》、《續?》傳世,惟其所藏法書墨跡以及八十冊書畫便面,雖曾經打算另錄一編,以供藝林賞析,但終究未能如願。因此之故,我們今天已無法得知龐氏齋中究竟藏有多少歷代尺牘,不過,略一披覽這部《手札》,即可知道,清代名家尺牘雖為其余興所及,但一如藏畫,同樣淵源有自,蔚為大觀。

一

《國朝名賢手札》上的題跋和藏印顯示此集源出多家舊藏,其中最引人矚目者,為清初的范永祺和清末的沈德壽兩家。

范永祺(1727-1796),字鳳頡,號莪亭,浙江鄞縣人。據秦瀛《范莪亭七十壽序》所雲:

莪亭生有異稟,為文好深湛之思,於學無不博。年六十始舉於鄉,?跡公交車,著書甬江之上。草屋數楹,有所為瓮天居者,雖隘而能庋經史百家數千卷,前人名跡數百種,以此自娛。足不逾百裡,而海內好古淵雅之士無不知莪亭,過甬江者必於莪亭是主,與之商榷考訂,上下其議論,娓娓不倦。

可知其人科場不甚得意,因之絕跡仕途,足不出鄉裡,以典籍書畫自娛,而尤其鐘意於名家手跡。錢大昕在《孝廉范君墓志銘》中同樣點出了他對尺牘收藏的獨特嗜好:

君博覽強記,好收藏明代及國朝名公尺牘,自碩輔名儒、忠臣孝子、文人逸士,以及閨閣方外,靡不收錄。考其時代爵裡行誼,別為序錄,以寓論世尚友之旨。其仕宦顯達而為清議所斥者,翰墨雖工,棄勿錄也。

范永祺的收藏范圍,從明代諸賢一直延伸到同時各家,而后者尤其顯示出他別具一格的超前眼光。因為喬木故家,往往將先世交游尺牘世襲珍藏,傳為家族世守之寶,絕不會輕易示人,更不容任意流散,因此有一睹真容的機會已是不淺的眼緣,更遑論征集。足不出鄉裡的范永祺,完全是通過自己長年孜孜不倦建立的廣闊交游,經由這些途徑多方訪求,受贈、購買、交換,錙銖積累,終於收獲了數量可觀的明清手札,而同輩友朋給他的書信,自然也無一例外地得到了妥善的珍藏。

清末民初的沈德壽,是范永祺的同裡后輩,范氏的舊藏,有些后來就成了他的齋中之物,而本書手札上“延祿軒鑒賞尺牘印”、“延祿軒尺牘癖”等累累藏印,說明他對尺牘的嗜好絕不下於他的前輩。

沈德壽(1862-1925),字長齡,號藥庵。其《抱經樓書目記》自序有言:

余弱冠時,好古人書畫及歷朝諸家尺牘,遇有所獲,必詳其姓氏,識其真贗,乃以採拾,二十年來屬目者以數千計。所蓄既伙,非敢自詡珍藏,蓋以存前人之真跡,貽后人之鑒信也。

在參觀皕宋樓之后,沈又開始了圖書的收藏,以他“僅中人產”的家境,魚與熊掌恐難兼得,收書之后,尺牘之癖不會不受影響,或許不得不舍棄,而虛齋所藏,就有相當一部分得自沈氏。今天看來,在書林沈德壽僅僅是一位不甚引人關注的小藏家,反倒是他為圖書而放棄的尺牘收藏,有著同輩人不易企及的品質。

龐萊臣舊藏惲壽平手札(現藏上海圖書館)

龐萊臣舊藏惲壽平手札(現藏上海圖書館)二

《國朝名賢手札初集》二十冊,收手札156家378通,《續集》十冊,收141家203通,剔除重復作者,凡260家581通,外收約書一紙。

集中260家作者,自生於1582年(明萬歷十年)的惲本初起,至生於1805年(清嘉慶十年)的姚燮止,其間綿延約二百余年。以這一歷史時期的存世手札而論,這部集藏尺牘的規模是相當驚人的。例如,清道光間海鹽吳修輯刻的《昭代名人尺牘》,計二十四卷六百余家七百三十余札,數量雖多於此集,而其底本則分別借自梁同書、張廷濟、潘奕雋、錢泳、孫星衍、阮元等四十余家收藏,非一己之所有,兩相比較,即可見虛齋的匯聚之功。

至所謂“名賢”,自范永祺以還,始終有嚴格的標准,聲望自然不可忽略,而品節更為重中之重,錢大昕所謂“其仕宦顯達而為清議所斥者,翰墨雖工,棄勿?也”,正是指此。反之則不然,品節為世所重者,即使不以辭章翰墨名世,其手書仍然會成為收藏家孜孜以求的目標。如集中唯一一件並非尺牘的墨跡,就出於康熙間以清廉著稱的名臣陸隴其之手。這種“跡以人重”的標准,可以說代表了文人士大夫階層的主流品鑒觀念。

當然,尺牘之得以被收藏的一大原因,畢竟在於它是書法尤其是行書藝術的主要載體之一。《手札》匯集了明末至清道咸間諸多書家的墨跡,其中,傅山十五札、梁同書二十札、王文治二十一札、阮元十六札,在傳世集藏尺牘中尤屬犖犖大觀。這些手札,對研究這一時期書法藝術的參考價值,自無須申論。

值得一提的是,除了墨跡本身,手札文字內也包含有關於書法的有趣議論。在給弟子陳文述的信中,阮元寫道:

外附去拙論二篇,其論書法頗自矜,以為非今人所及知。在京時桂香東持示詒晉齋,詒晉齋為之搖首。然自從一見此論,即不寫歐字,驟變而寫虞,良由不肯破除晉派,亦自知歐非王出,尚不以此論為全謬耳。至於北派書法,近今惟高爽泉天分學力足以名家,其將來成就身份?在山舟、夢樓兩家之上,特無位且名未顯耳。乞以一帙示之,並道區區之意,使從吾說而無疑者,實有能手,不亦美歟。

這段文字涵義豐富。阮元在嘉慶十六年前后作《南北書派論》、《北碑南帖論》,以為歐、褚舊規源出漢魏古法,實乃書法正道,因之不遺余力地推尊北派碑學。但是,雖然阮元對自己提出的理論頗自矜許,同時人卻未必有多少認同,因而反響寥寥。從這通手札可以看出,阮元實際上極為關注時人對自己理論的反應,所以當得知成親王看了《南北書派論》之后,雖未首肯,但由寫歐驟變為寫虞,事實上等於認同了自己的觀點之后,特地寫信將此事告知了陳文述。同時,他又在信中對步法歐、褚的高塏(爽泉)作出了極高的評價,預言其將來的成就身份將超越梁同書、王文治。當然,阮元不會意識不到書法品第與書家身份地位之間的關系,僅僅憑借技藝是不足以得到承認的。事實上,無論書法成就如何,“無位且名未顯”的境遇,就注定高塏絕無可能在書史上得到阮元所期許的地位。

上舉阮元手札,實際上已體現了尺牘另一方面的價值,簡言之即史料價值。對於史學家來說,尺牘在這方面的價值僅有日記差堪比擬,因為尺牘作為私人通信,同日記一樣,往往保存了作者不欲公開的真實想法,由此可以使研究者挖掘出在公開文字中難以顯露的背景信息,互相參証,調節甚至校正觀察史實的角度,從而對相關的人物和事件得出更准確的結論。阮元對高塏的評價即是一例,還可以再舉一例:

鞠翁人謂其才勝於德,余謂其德勝於才,以彼朋情世故,並非大險,即操守在前三十年算是廉吏,惟事極顛倒錯亂,才不足以定之。即如葦蕩,愚者不為,而受人欺,竹香之事,大舛不顧,大漏不塞。蘇家山若非泰山之雨,必誤全漕。方榮升案,如果虛心依我言在江寧密訪,可早破三個月。凡此皆余與四年共事而知之者。彼其轉敗為功,因短見長,皆時運為之,非才之故也。

信中“鞠翁”即百齡,為乾隆三十七年進士,嘉慶十八年拜協辦大學士,官兩江總督,阮元在漕運總督任上曾與之共事四年。百齡身故后,時人有“才勝於德”的評價,而阮元的看法則完全相反。他在信中列舉葦蕩、蘇家山、方榮升三案,說明百齡處理公事極為顛倒錯亂,其能得善終,實出於運氣,與他的才能無關。這種議論,可想而知,是決不可能形諸公開文字的。無論阮元的看法到底在多大程度上與事實相符,對於后代史家更客觀地評價百齡的功過,無疑是有幫助的。

私信中的言論,既有作者對他人的臧否,也有作者針對自己的評價。初集冊十三孫星衍致許兆椿手札雲:

到京后托芘光景尚好,惟校書度日,忙不可說。一日僅得一金,一切用度幸尚可支耳。弟在此周孫星衍少負才名,又博極群書,是以往往目無余子,以狂傲的面目示人。在陝西巡撫畢沅幕中,每每因不拘細行而為人詬病,幸得畢沅格外的優容,免於攻訐的傷害,但孫喜好冶游的行徑每每喧傳於眾口,雖同時人未便筆之於書,后代的筆記卻不會錯過。此信“坐實”了這些傳聞,但同時也表露了孫星衍的自我反省,以及改弦更張的決心,淵如先生以后在經史、諸子、訓詁、金石等諸多領域取得令人矚目的成就,不是沒有理由的。上引短短幾句話,從某種意義上說,標志了其學術生涯的一個重要轉折。

上引例証說明,一旦了解了書信的寫作背景,那麼對我們來說,尺牘就不僅僅是作者意見的表達,同時也是作者意圖的表露,甚至是作者品行的表現。續集冊七有翁方綱致謝啟昆一札:

今此札卻為兩峰羅君寫者。兩峰三度北上,居京師前后十數年,今以邗上曾運使為之措行費而乃得歸,非其專托愚為作札於老友前也,愚則亦非欲特為兩峰作札也。記得昔同飯莫韻亭齋中,韻亭語及兩峰之畫,覺吾友意言間有不甚滿許之之光景,彼時愚亦未嘗細說也。兩峰之畫,專學杭人金壽門,作窠石梅花,非奚鐵生之常作山水大幅者,然而畫學之源委則其胸中透徹之至。揚州人多習見其鄉所謂文章煙月者,即以詩道論之,每區浙人目為浙派,此囿於方隅者也。惟兩峰則於杭人丁敬身、金壽門具有師承,丁敬身之金石,金壽門之翰墨,兩峰具能得其來歷,后進之士,問津詩畫所必資也。即以所刻《香葉草堂詩》一卷,亦愚所手定者,雖極淺淺,然不俗也。若得此人結詩畫荒居於西湖之上,與一二枯禪衲子續冬心亦諳偈子,何減雲林、貞居一輩乎。且其人非書呆不曉事務者可比,又非外間游客多事干預公務者可比,即以其今此之行卻不專來托畫作札,亦可以見其為人。而愚之夙懷欲為之述此真意非一日矣,故因此次南歸之便而致札,惟吾老友鑒之,恐吾友以為不悉尊意而漫為寫札也,故復縷縷述之,以見此札之非出於其祈請耳。

此信寫於嘉慶三年。是年冬,倦游京師十數年的羅聘,得到時任兩淮鹽政曾燠的資助,由次子羅允紹迎歸揚州故裡。離京前,好友翁方綱、趙懷玉、法式善、吳錫麒等都有詩文贈行。

方綱與羅聘初識於錢載(?石)之木雞軒,時在乾隆三十七年。此后兩人相交二十余年,以詩文書畫金石之學互通款曲,結下了深厚的友誼,羅聘的詩集,也由翁為之編定。羅聘南歸之時,英廉(竹井)、錢載都已離世,翁有感於摯友晚境淒涼,但又無力助其脫離困境,心中耿耿,為此特意致信時在浙江布政使任上的門人謝啟昆,預為羅聘優容,有意托其就近照拂。因感覺謝啟昆以往不甚看重羅聘,故於羅之畫學、詩道、人品諄諄言之,且反復聲明此信決非出於請托。羅聘於次年去世,謝則調任廣西巡撫,此信未必發生什麼作用,但這封幸存於世的手札,為翁、羅兩人之間的友誼留下了一則感人至深的見証。

羅聘潦倒一生,究其原因,實由於未登正途,而士流對科舉的無比重視,在本集諸多手札中,在在得到反映。我們看一下其中兩個特別突出的例子,初集冊四丁敬致張燕昌手札:

前發書后念賢友之甚。赴舉吉日擇於何日?雖意趣不在功名,然當念尊大人先生喜汝進學之候也。將好朱卷乘天氣爽溫得爛熟,入場隻辨圓活秀麗一路,瀟瀟洒洒,一氣呵成,則必得矣,不可漫然隻在好古敏求上也。莫鄙老夫言之不韻,念之實切耳,千萬千萬。

丁敬於乾隆元年舉博學鴻詞,不就,隱身市肆。杭世駿《丁隱君傳》稱其“家在候潮門外,鄰保皆野人也,釀曲?自給,未嘗自異”﹔梁同書為《硯林詩集》作序時也說“先生擅文同四絕,詩之外篆隸鐫刻各臻高妙,不肯輕與人作,遇達官富人,尤靳之”,可見士流皆視其為人清高?俗。然而對自己關心的晚輩,丁敬卻反復叮嚀,務必要認真對待考試,不可蹈襲自己的舊路,影響前途。若非手跡就在眼前,幾難以想象此等言語是出於“隱君”丁敬之口。

又初集冊八梁同書致范永祺手札:

不意十月之二十一日二舍侄病作,似瘧非瘧,並非大病,一路發散,亦未誤投補劑,沒前一日尚不料其不起,頃刻間變陷,遂挽回無及,蓋此月初三日事也。舍下自去夏曜北,舍侄之婦患毒不起,至今年夏秋節次多故,然皆不甚緊要。獨此子於寒家大有關系,頗能研心經傳,亦尚有志功名,冀其再得寸進,以續先世甲科,弟之願足矣。此子亡后,更無可望,且伊一子一孫子,雖幸獲一衿,未諳世故,學力未充,弟以垂暮之年,而猶欲教督其后來,理料其一切,勢固甚難,然又萬無恝置之理,以是一慟之后萬念俱灰,百憂並集,形容枯瘁,覽鏡自傷,猶幸食息如常。夜間本不善睡,近則推排不去者隻此一事,往往魚目長懸,暗?漬枕,此種情況,真不堪為知我愛我者道也。

同書父梁詩正雍正八年一甲三名進士,乾隆十四年兼掌翰林院、官協辦大學士,二十八年授東閣大學士,卒謚“文庄”,此所謂“先世甲科”。同書出繼詩正兄啟心為后,他本人雖於乾隆十七年特賜進士,散館后授編修,再擢侍講,但啟心歿后即引疾不復出,放棄了仕進。同書弟敦書有二子玉繩、履繩,皆早負才名。玉繩精史學,得錢大昕激賞,而年未四十即決意放棄舉業,專心著述,步了同書的后塵。履繩則銳意《左傳》,且於乾隆五十三年中舉,信中所謂“頗能研心經傳,亦尚有志功名”即是指此,所以梁氏承續家族功名的厚望都寄托在他的身上。也因此,年僅四十五歲的梁履繩於乾隆五十八年突然因病身故,等於斷絕了梁氏維持門第的全部希望。信中一再訴說“萬念俱灰,百憂並集,形容枯瘁,覽鏡自傷”、“魚目長懸,暗?漬枕”的苦楚,真情流露,足見履繩之逝對梁同書的打擊之大。

丁敬一介布衣,梁氏兩代學士,但不論他們出身有何不同,對自身的進退出處持何種態度,一旦涉及家庭、友朋,對科考正途的絕對重視,則毫無二致。除了上引兩札,集中語涉舉業的信件不在少數,這些手札,分別讀來,隻關聯個別人物的交誼,或一家一族的悲喜,合而觀之,則科舉制度對士流生活的巨大影響,就完整而鮮明地凸顯在我們眼前了。

退一步,如果我們從探賾索隱的史學語境中抽身出來,純粹就辭章、書法的層面,對尺牘分讀、合觀,這兩種鑒賞品評的角度,同樣會帶給我們分別不同的印象:前者好比個人風格的特寫,具體而微,后者猶如對一時代士流整體風尚的長鏡掃描,雖有許多需要填補的空缺,但呈現了一種宏大的景觀。把這兩種認識結合起來,見微知著,於《手札》豐富的內蘊,必能夠收獲更多的發明。

現藏上海圖書館的龐萊臣舊藏手札,自左至右:全祖望手札、伊秉綬手札、陳洪綬手札、金農手札、洪升手札、傅山手札。

現藏上海圖書館的龐萊臣舊藏手札,自左至右:全祖望手札、伊秉綬手札、陳洪綬手札、金農手札、洪升手札、傅山手札。三

對書信的品評鑒賞,導致了手札的收藏,也引發了手札的刊印流播。歷代書信的刊印流播主要依靠兩條途徑:一是刻書,以傳布文字為主﹔二是刻帖,以再現墨跡為重,並存文字。清代也是如此。若仔細考察清代傳世書信文字的具體情況,可以發現一個有意思的現象:清人通常所謂的“尺牘”,與我們今天用以指代全部書信的“尺牘”一詞,意思並不完全相等。在比較嚴格的意義上,“尺牘”僅指較為隨意的私信,盡管它們在數量上佔據?對優勢,相對較為正式並可以公開的書信,則稱之為“書”。這兩個概念的區別,周作人《序信》一文有具體的說明:

書即是韓愈以來各文集中所錄的那些東西,我說韓愈為的是要表示崇敬正宗,這種文體原是“古已有之”,不過漢魏六朝的如司馬遷楊惲陶潛等作多是情文俱至,不像后代的徒有噪音而少實意也。宋人集外別列尺牘,書之性質乃更明了,大抵書乃是古文之一種,可以收入正集者,其用處在於說大話,以鏗鏘典雅之文辭,講正大堂皇的道理,而尺牘乃非古文,桐城義法作古文忌用尺牘語,可以証矣。尺牘即此所謂信,原是不擬發表的私書,文章也只是寥寥數句,或通情愫,或敘事實,而片言隻語中反有足以窺見性情之處,此其特色也。但此種本領也隻有東坡山谷才能完備,孫內簡便已流於修飾,從這裡變化下去,到秋水軒是很自然的了。大約自尺牘刊行以后,作者即未必預定將來石印,或者於無意中難免作意矜持,這樣一來便失了天然之趣,也就損傷了尺牘的命根,不大能夠生長得好了。

“書”與“尺牘”的區分,包含兩個層面,即不同的寫信意圖和不同的寫信章法。簡單做個歸納,“書”是作者打算公布的書信,因此要以古文的章法寫作,而“尺牘”是作者不准備公開刊布的書信,所以行文可以隨意不拘文章法度。換言之,“書”是著意經營的文章,可以編入文集傳世,而“尺牘”僅僅是書寫不甚經意的日常實用文字,不能入集。

周作人所做的區分,也是清人的通常看法。瀏覽清人文集,書信之卷多名為“書”、“啟”,即可証明這一點。但是,自從宋代蘇東坡、黃山谷等名家尺牘被公開刊印、獨立行世以后,情況就變得復雜起來。原本不能“入本集”的書信反而可以“有專本”,以更大的規模得以流播,這個事實對其后書信的品評鑒賞產生了巨大的影響。這種影響主要體現在兩個方面:第一,“有專本”使原本無足輕重的、隨作隨棄的文字獲得了獨立傳世的資格,並逐步確立了獨立於古文的品鑒標准﹔第二,書信能否“入本集”的取舍原則,由兼顧文體和內容,日益轉向忽略文章體式、獨重文字內容。其結果是,“尺牘”取得了與“書”分庭抗禮的地位。乾隆間洪錫豫編刊《小倉山房尺牘》時,就振振有辭地說道:

隨園先生嘗謂:尺牘者,古文之唾余,今之人或以尺牘為古文,?也。蓋古文體最嚴潔,一切綺語、諧語、排偶語、詞賦語、理學語、佛老語、考據注疏寒暄酬應語,俱不可一字犯其筆端,若尺牘則信手任心,謔浪笑傲,無所不可,故先生所為尺牘隨作隨棄。今冬先生過揚州,豫從其弟子劉霞裳處抄得若干,讀之意趣橫生,殊勝蘇黃小品,且其中論政論古論文學,極有關系,在他人必闌入正集矣。

就是說,隨園尺牘以文章而論,是“意趣橫生,殊勝蘇黃”的小品佳作,與古文只是體裁之別﹔就內容而言,則“論政論古論文學,極有關系”,無一不可編入文集。於此可見,隨著評判標准的位移,“本集”和“專本”的收錄范圍已經出現了重疊。就洪錫豫的觀點,隨園尺牘不但可以“有專本”,而且能夠“入本集”,至此,“尺牘”的身價已幾乎凌駕於“書”之上,或者說基本等同於我們今天的書信概念了。如今,袁枚的書信分別收入在《小倉山房文集》卷十五至十九以及單獨刊印的十卷本《小倉山房尺牘》中,以“本集”和“專本”雙管齊下的方式留傳於世間。

“入本集”加上“有專本”,極大地擴展了書信的流播,但更深刻的后果,卻是對書信寫作態度的影響。正如周作人敏感地意識到的:“大約自尺牘刊行以后,作者即未必預定將來石印,或者於無意中難免作意矜持,這樣一來便失了天然之趣,也就損傷了尺牘的命根,不大能夠生長得好了。”在寫信人本人無法左右書信最終命運的情況下,隨手涂抹的零箋片紙,都可能成為傳世之物,成為后人品評文章甚至作者人品的依據,這使書信寫作發生了本質的變化。寫信人不但要考慮收信者的反應,甚至還會考慮到潛在的“第三方”——書信萬一流播傳世后的讀者——的觀感,由此,“尺牘”與“書”一樣,也逐漸從“交談”變成了“作文”。到清末吳恭亨作《尺牘》一書,強調“書牘文三忌:忌語錄腐氣,忌市井傖俗氣,忌台閣官樣富貴氣”,又張大其辭道“是於文雖小道,而必變化始能奇,必神明於規矩始能變化”,已是完全視寫信為創作了。文章如此,書法亦然。

這就給我們帶來了兩個頗為麻煩的問題:第一,如何判斷一通“尺牘”究竟是隨意的文字還是經意甚至刻意的文章、書法?第二個問題更具有諷刺意味:作者寫信時究竟有沒有考慮到作為“第三方”的我們的存在?

這些問題,比較詳盡的討論出自西方學者。歐文·潘諾夫斯基(Erwin Panofsky)在《視覺藝術的含義》導言中首先觸及了這個話題:

如果我寫信通知朋友來吃午飯,這封信基本上就是一種傳播手段。但是,我越強調這封信的書寫形式,它就越接近一件書法作品﹔我越是強調我的語言形式(我甚至可以用十四行詩邀請朋友前來午餐),這封信就越接近於一篇文學作品或詩歌。

潘諾夫斯基稱作為一種傳播手段的書信為“實用品”,稱強調書寫或語言形式的書信為“藝術品”,那麼,兩者如何區分?潘諾夫斯基提出了他的分界標准,但同時又馬上聲明這種標准在實踐中作用是極其有限的:

實用品和“藝術品”的分界線就在於創作者的“意圖”。這種“意圖”是不能?對劃定的。首先,“意圖”是本身固有的,無法用科學的精確度加以確定。其次,創作者的“意圖”為時代和環境的標准所限制。古典趣味要求私人信件、法庭辯護甚至武士的盾牌都是“藝術的”(可能會帶有一種所謂的虛假美),而現代趣味則要求建筑和煙灰缸都“具有功能”(可能會帶有一種所謂的虛假功效)。最后,我們對這些“意圖”的評價也不可避免地要受到我們本身態度的影響﹔反過來,我們本身的態度又依賴於我們個人的經歷和我們的歷史條件。

正如潘諾夫斯基所說,意圖是固有的東西,但問題在於,大多數情況下我們隻能由書信推測意圖,而非根據意圖定位書信。而由書信推測作者的意圖,存在兩方面的困難:一方面,交流是書信必有且主要的目的之一,因此無論如何強調書寫或語言形式,“實用”是書信必然具備的性質之一,這也就是為什麼完全脫離日常書信書寫及文字樣式的信件極為罕見的原因。另一方面,書信在演進的過程中逐步建立了自身的品鑒標准,而這一標准恰恰有意識地從日常書寫中汲取隨意不拘、自由靈活的意味,強調書寫及語言形式的“天然之趣”,與嚴格的規范法度有意保持距離,這就使我們難以用明確的准則來衡量書信的藝術性。如董其昌在《畫禪室隨筆》卷四討論尺牘書法時就認為 “王右軍之書經論序贊自為一法,其書箋記尺牘又自為一法”,指出不能用“經論序贊”的書法體式標准來品鑒“箋記尺牘”的優劣。董其昌又說:

吾鄉陸儼山先生作書,雖率爾應酬,皆不苟且。常曰:“即此便是寫字,時須用敬也。”吾每服膺斯言,而作書不能不揀擇。或閑窗游戲,都有著精神處。惟應酬作答,皆率易苟完,此最是病。今后遇筆研,便當起矜庄想。古人無一筆不怕千載后人指摘,故能成名。

“皆不苟且”與“皆率易苟完”是兩種不同的寫字態度,前者反映了創作“藝術品”的意圖,而后者是在制作“實用品”。但是,無論寫信人取何種態度,尺牘採用的字體、格式等都是基本不變的,無法成為判斷的依據,想來唯一的辦法隻能是根據“筆意”進行揣摩了。董其昌沒有告訴我們如何分辨作者意圖,而是索性把“古人”尺牘一股腦劃入了“藝術品”的范圍,都當成是無一筆苟且的法書。事實上,后人對董書乃至所有尺牘墨跡的評價,基本上也是採取這種辦法,“矜庄”之作不論,即“率易”小札,好之者亦每每贊以於若不經意處風神獨?,得天然之趣,直接按照自己的口味,即潘諾夫斯基所謂“我們本身的態度”,賦予其“藝術品”的資格了。

文字的問題要更麻煩些,墨跡即使率易,依然可以把它當書法看待,但文字如果率易,就不成其為文章了。清代尺牘中,語言形式完全溶入詩詞的,最著名的作品當是顧貞觀致吳兆騫的兩首《金縷曲》,將尺牘的語式與詞的格律完全合而為一,但這幾乎是僅有的例子。比較多見的是駢散結合的情況,如《手札》初集冊十一曹仁虎致許兆椿手札:

愚於三月間復有禮闈分校之役,闈中感冒甚劇,力疾從事,幸精力尚能勉強搘持,校閱之暇,不廢唱酬。本房所取多孤寒績學之士,貴省茹君人素落落,而竟冠多士,差幸賞鑒之不謬耳。來翰敘及郭郎鬆如近事,駢詞麗句,惓惓於新故之間,可謂情文兼至,然愚固非恝於情者,臨風雒誦,愛綺語之偏工,觸緒興懷,感前因之未沫。溯音塵之遽隔,已寥寂於經年。逢風月之相招,偶留連於暇日。銷沉昔夢,傷逝水之難回﹔拋擲韶光,冀余春之可殿。詎必青鬆弄影,足代南枝﹔聊因紅藥霏香,來游北郭。人殊手爪,休分縑素之工﹔家在咸秦,各習箏弦之曲。寓排行於小字,即征念舊生情﹔問取義於真如,隻當懷人托興。此則天花墮后,尚余結習之留﹔愛海枯時,猶有情瀾之觸。惟知己為能諒之矣。

此札前半段敘述分校試卷的情況,平鋪直敘,用日常語﹔后半段傾吐朋舊交誼,為回應來札中的“駢詞麗句”,同樣出之駢儷。這樣的尺牘,既是說話,又是作文,“實用品”與“藝術品”其實是糅合為一的。

純粹出之散文的尺牘,則更是無從分辨,我們隻能從文辭上體味一二:

去臘得接手書,過承獎飾,殊用忸怩。比想吟祉綏和,兼之杖履春風,花竹和氣,當不學白香山徒坐枯禪也。頒到大作及新刻二種,盥誦之下,清味洒然,令人想見紫芝眉宇。弟今歲因芸台中丞延主湖州講席,而敝同年李味庄觀察復訂為上海之游,真州之行未能如期踐約。然梅霖過后、荷氣清時,定可遲我一帆於白沙江口耳。

這是初集冊十三吳錫麒致尤蔭的手札,雖是接到贈書后的簡短問候,但“杖履春風,花竹和氣”、“梅霖過后、荷氣清時”之類排比句式,較之一般日常語,修辭之跡顯然。這讓我們聯想起萊昂內爾·特裡林(Lionel Trilling)在評論惠特曼《永遠搖晃的搖籃之外》一文時作的提醒:“值得關注的事實是,即便是惠特曼那以極簡風格而著稱的信,都在寄發之前經過了徹底全面的修改和謄寫。”

這種藝術與實用彼此糾纏交織的情況,使文學史家備感棘手。勒內·韋勒克(Rene Wellek)與奧斯汀·沃倫(Austin Warren)在他們著名的《文學理論》中寫道:

在不同的歷史時期,美感作用的領域並不一樣﹔它有時擴展了,有時則緊縮起來:個人信札和布道文曾經都被當作一種藝術形式,而今天出現了抗拒文體混亂的趨勢,於是美感作用的范圍再度緊縮起來,人們明顯地強調藝術的純粹性以反對19世紀末葉的美學家所提出的泛美主義主張的局面。看來最好既把那些美感作用佔主導地位的作品視為文學,同時也承認那些不以審美為目標的作品,如科學論文、哲學論文、政治性小冊子、布道文等也可以具有諸如風格和章法等美學因素。

所以他們在為書信定性時不免左右搖擺:

在編輯作家的信札時,還會出現特殊的問題。倘若這些信札只是些微不足道的商業性便箋,是否用應該一字不漏地付印?史蒂文森、梅瑞狄斯、阿諾德和史文朋等作家的聲譽並不曾因刊印出這類非文學性的信札而有所增長。還有,別人的復信是否也應該予以刊印呢?因為沒有這些復信作為參照,許多信札都是無法理解的。如果這樣作,許多不相干的東西就會混進一個作家的作品之中去。

韋勒克與沃倫因此得出結論說:“這都是些實際的問題,倘若沒有良好的判斷力和某種恆心,沒有勤奮和機智,沒有機緣,要解決這些問題是不可能的。”這是非常之高的要求。在書信這一小小的文本面前,文學史家居然需要投入如此之大的努力,才有可能判定它究竟是否具備“文學性”,這出乎人們意料之外,卻又在情理之中,這是“由於作為文學媒介的語言同時也是日常生活交流的媒介,特別是科學的媒介,因此在文學中就發生了由簡單陳述到具有高度組織性的藝術品的逐漸轉變。這樣,要把一部文學作品中的審美結構分離出來就更加困難”。不知道韋勒克是否就是在這個意義上,引用了喬治·聖茨伯裡(Geroge Saintsbury)有點聳人聽聞的格言:“對書信的熱情鑒賞是文學批評的最高功能。”

無論是潘諾夫斯基,還是韋勒克與沃倫,他們的著眼點都是藝術與實用的區分。雖然他們都無法給出明確的區分標准,但卻使我們轉換了觀察問題的角度:實用性與藝術性的融合無間,不正是書信的一個本質特性嗎?甚至,更大膽些說,這又何嘗不是中西古典文化的一個本質特性?

問題還有另一面。茨維坦·托多羅夫(Tzvetan Todorov)在《走向絕對》的引言中說:

信件處於純私密性和公眾性之間,它已經是對他人說話,作者對此人作自我描述,自我分析,但是這個他人是熟人而不是無人稱的人群。信件總是表現出作者的某個方面——但並不因此而成為亮明作者身份的透明窗戶。在信中,(寫信人的)經驗和經歷不僅通過了語言的篩選,而且還通過了收信人的目光的篩選,而收信人的目光是被寫信人內在心理化了的。然而,一般來說,它並不知道第三方,將會讀到信件的陌生見証者,他才是真正的收信人,唯有不經意的泄露讓我們這些匿名的讀信人今天能從這些隻給某個人看的信件中讀出點東西。

這段話,把話題又重新引回了史學語境。史學家與藝術史家和文學史家一樣,極度關注寫信人究竟是在說話還是在作文,究竟是在交流還是在創作,但目的不同。藝術史家和文學史家希望把創作囊括進藝術和文學的領域,而史學家卻是要把它們剔除出史料的范疇,或者,是要在做出詳盡的背景調查、探明作者的真實想法之后,再重新將其收入史料的庫藏。

這裡要判斷的不是藝術,而是真實,也就是作者有沒有說真話。因為經意甚至刻意為之的書信,未必是以文學表現為目的,而僅僅出於實用的需求,因此根本無須採用文學性表達,這有可能使人誤認為它們一定表達了作者的真實想法。事實並非如此簡單。我們隻要看一下清人所編的各種分類尺牘集子,就可以發現,有相當多的尺牘,都具有很強的功利目的,如期望、規誡、責讓、囑托、求索、薦引等等,這樣的書信,寫信人不可能不顧及收信人的反應,也不可能不考慮自己給收信人的印象,因此對不同的收信人,就會說出不一樣的話。這種情況十分隱蔽,但確實存在,舉兩個瀏覽所及的例子:

薛龍春《雅宜山色》在仔細玩味王寵與其友人留下的尺牘后,意外發現他並不像同時與后代人所概括的那樣,是一個“與物無競”的純粹隱者。在給友人陸之裘的信中,王寵聲稱“一第得失,何足為輕重哉”,且侃侃而言道:“仆筑室石湖之濱,山水禽魚足以自娛,頗有遺世之志。”但在寫給長兄王守報告考取貢生的信中,喜不能自禁,至謂“痔疾全好,如無病人,此樂無量也”。即此兩札,王寵言行上的反差、心理上的矛盾,已經揭露無遺。薛龍春總結道:“人的性格有著多重性,各個側面會有迥然不同的表現。然而正因為這種性格的多重性與復雜性,個體才顯得更為真實。”

另一個是現代西方作家的例子。賽琳娜·黑斯廷斯(Selina Hastings)《毛姆傳》寫到,在毛姆以休·沃爾波爾為主角原型的小說《尋歡作樂》發表后,沃爾波爾致信毛姆表示不滿,毛姆回信否認小說人物與沃爾波爾的關系,但在給另一位朋友的信中,毛姆直言不諱地承認寫的就是沃爾波爾,並且最終在1950年版的小說序言中確認了這一點。

這兩個例子能夠為我們所知,都是因為意思完全相反的書信恰好被同時保存了下來, 這些“意外”造成的巧合,都是對史學家有力的提醒,書信既可以撥開、也能夠遮蔽人性與史實的多重面紗,當我們依據書信重構人與事之真相的時候,務必不可忘記其中潛在的危險,無論書信以何種面目呈現在我們面前,隻有在進行嚴格的背景調查之后,才能用於証史。

至此我們已經明白,對前面提出的兩個問題,在多數情況下,我們都未必能做出確定的回答,因為能否查清書信的寫作背景,取決於機遇。我們唯一能夠確定的是,書信雖為戔戔細物,卻是最能引導我們不斷思考歷史、文學、藝術之本質的作品之一。■

(本文為即將出版的《龐虛齋藏清朝名賢手札》前言,有刪節)

來源:東方早報藝術評論