楊魯安,原名楊繼曾,1928年5月15日出生於天津一個回族商人家庭,2009年4月30日9:50在呼和浩特逝世,享年81歲。

青銅器、甲骨片、字畫、陶器,如果告訴你類似這樣的文物大概有8000件,您覺得會值多少錢?即便您不太懂行,估計也會脫口而出:價值連城。

可是,對於家在內蒙古呼和浩特市的楊魯安老人來說,這樣一批文物固然價值連城,同時,也是民族的文化記憶,能夠綿延一代又一代。所以,2000年初,楊老就把這樣一批價值連城的文物捐贈給了呼和浩特市。

2003年,楊魯安藏珍館在呼市開館,可好景不長,兩年以后,藏館關閉。自此以后,這批文物再也沒有與觀眾見面。他們在哪裡?是否安好?老人希望通過文物傳承文化記憶的願望能不能實現?楊老和他的家人問了一遍又一遍,可是依然沒有答案。

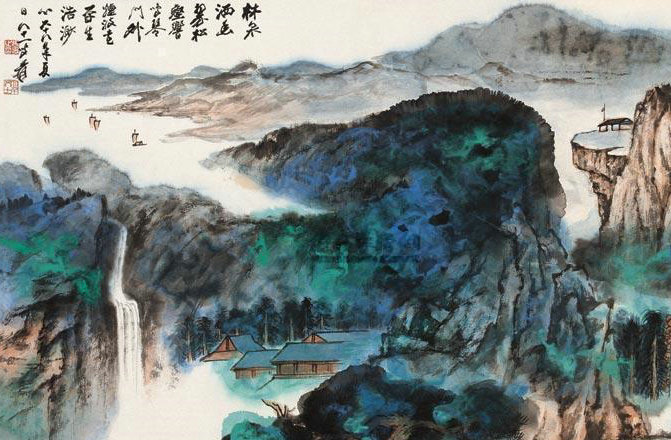

8000多件文物,2000多冊圖書,現在能見到的只是一本《楊魯安藏珍館藏品菁華》。分門別類,彩色銅版紙印刷,楊魯安先生的徒弟、內蒙古師范大學教授張樹天邊翻看圖冊,邊給記者講解,藏品菁華只是集納了1000多件藏品,楊魯安先生捐贈的文物,年代貫穿中國歷史,類型豐富,從商代甲骨片,到青銅器,再到錢幣、碑帖,應有盡有。

張樹天:其中有一塊甲骨片,上面記載了13個月,實際上就是閏月,就是說從商代開始,有實物可以証明,中國那個時候的立法就已經有了閏月的立法,這是非常有文獻價值的。像捐給政府的刁遵墓志,那是比較早的拓本,宋拓本,現在從碑帖的角度來說,如果有宋拓本的話,那是不得了的事情。

面廣、東西多、品相好,張樹天這樣概括楊老捐贈的藏品。出身天津古董商世家,十幾歲開始涉獵文物字畫,從小搞收藏,楊老的人生經歷不可復制。南開大學金融系畢業后,分配至內蒙古,一生的積蓄和精力專注於收藏。

張樹天:老爺子每天在家裡面,99%的時間都在弄這玩意兒。進去以后走路,都得側著身往裡擠著走,擺滿了東西。他完全是對傳統文化的一種尊崇,他並不是不能把這些東西傳給子女,但是他覺得怎樣才能讓這些東西更好的發揮價值,能夠讓文物的文化讓更多的人知道。

傳承文化,這是老人的唯一心願。曾經,楊老也把藏品捐過杭州的西泠印社,思慮再三,更多的藏品他還是願意捐給自己的第二故鄉——呼和浩特。2000年初到2002年7月,呼市文化局委派博物館專業人員組成接收小組,辦理文物、圖書交接手續,2003年,楊魯安藏珍館開館,呼市把館藏地址選在了清朝和碩恪靖公主府,還特意按照文物保護的要求做了裝修。時隔兩年,國保單位——公主府要修復原貌,楊魯安藏珍館閉館。

若論經濟價值,楊先生的8000多件藏品可謂無價之寶,把自己畢生的心血無償捐贈,這樣的義舉更是無價。閉館之后,老人也曾為了讓藏品再次展出到處奔走,但之后,老人過世,他的子女又為此奔走,但那8000多件文物依然難見蹤影。

閉館之后,楊老捐贈的文物擱在了哪裡?曾經的藏珍館館長杜曉黎稱還由呼市博物館保管。

杜曉黎:到現在還是呼市博物館保管著的,現在還沒移交呢。我知道的是楊老的這些東西一直在考古所的國家庫裡頭放著,他不移交任何人也不敢擅自動。

楊魯安藏珍館曾經歸呼和浩特市博物館管理,館長趙江濱也認可,8年間,呼市也出台過文件,在呼和浩特市美術館辟出展廳,再次開放楊魯安藏珍館。不過意見隻停留在文件上,現在美術館三四層的確在裝修,但還看不出小型博物館的痕跡。楊曉香、張智強是楊魯安先生的女兒、女婿,2009年老人去世,孩子們接過接力棒,繼續和呼市政府博弈。張智強提出的訴求至今得不到實質性回應。

張智強:我們要看看現在老爺子捐獻的這些文物現在在不在,是不是按文物的保護方法保護起來,有沒有流失、水侵泡、受潮啊,文物保護它有好多說道。館什麼時候恢復,文化局說,設在呼市民族美術館,你以后得找民族美術館,它什麼時候有錢給你裝修起來這個館,這個事情不就解決了嗎,但是政府現在沒錢。

楊魯安先生向呼和浩特市捐獻文物的協議書做過公証,協議明確,楊老不許親屬和學生利用自己的名義提取館藏文物,更不能在經濟上找后賬。張智強說他最后一次見到楊老捐贈的文物是在十年前,這幾年一直想挑幾件文物看看保存是否完好,卻是想見不讓見,呼市的理由正是那份協議。至於選擇美術館接手藏品,家屬和學生也有異議,原因是文物的保護與傳承要有專業知識。

張樹天:硬件設施必須達到什麼條件,管理人員必須具備什麼樣的資質水平,其他的像安全、保護、修復,如果我是一個文物管理者,承擔的責任一是對它有保護的責任,必須給它提供適宜的空氣溫度、濕度、光照度,同時還有修復的問題,拓片過去稱為黑老虎,不好保護,時間久了它會風化、退墨,這些都是問題。

連呼市博物館的趙江濱館長也不認可把文物移交美術館。

趙江濱:美術館一個懂文物的都沒有,楊老的這些東西得有人管呢。博物館跟美術館還是有差距的,美術館的身份還是比博物館要低。

再找呼市文化局,領導班子剛換不久,時隔8年,幾易領導,結果就是一個字——拖。上個月,分管呼市博物館的呼和浩特市文化局副局長陶明杰又組織大家開了次會,明確了下事情的來龍去脈,接下來的依然是等待。正如內蒙古其他文化名人所說,楊先生的義舉本來可以起到示范作用,可呼市的做法卻傷了收藏家的心。

專家:傷害收藏家的利益,傷人的心,有政府的信譽,前任(領導)和后任(領導)在這些問題上不該出問題,公益性的東西,把這點事情做好,給別的收藏家看呢。

其實,當年為了獎勵楊魯安先生的義舉,呼和浩特市政府頒發獎金150萬元,楊先生拿出100萬,希望成立“楊魯安文化獎勵基金”,和文物藏品一樣,基金會至今也沒建起來。文物和基金都到哪裡去了?中國之聲將繼續關注。(記者 劉黎 實習記者 張可蒙)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

發表成功!請登錄后盡快修改密碼。

發表成功!請登錄后盡快修改密碼。