中國古代的書法教育主要包括童蒙書法教育、童蒙以上中央官學中的書法教育和書法機構中的書法教育。其中,童蒙書法教育開展得最為普遍而集中。

我國古代的童蒙書法教育可以追溯到殷商,龜甲獸骨上練習刻寫“六甲”——天干地支相配計算時日的字跡。西周時,幼童通常8歲入小學,學習“小藝”,即“六藝”(禮、樂、射、御、書、數)中的“書”和“數”。其中,“書”為“六書”,一說是漢字六種造字法和用字法,也有研究認為,“六書”本義即“六甲”。

宋代以來的文獻對小學中的書法教育有了更明確的記載。北宋《京兆府學立小學規榜》要求每日“學書十行”,北宋政和年間頒布的小學條制,將學生分為四級,對書法的要求分別是每天書寫200、300、400、600字。自南宋起,以朱熹的思想為主干,逐漸形成了一套蒙學的體制和教學方法。朱熹在《童蒙須知》中,對於培養學童的書寫習慣做了細致要求:保持幾案潔淨,文具要干淨整齊並放在固定位置﹔學生不可亂寫亂畫﹔要高執墨錠,端正研磨,避免墨汁污手﹔寫字時高執筆,採用雙鉤法,書寫端正的楷書,手指不可碰到筆毫。在朱子看來,與字的工拙相比,書寫態度和書寫習慣更為重要,要一筆一畫,嚴正分明,不可潦草。他的童蒙書法教育思想影響深遠,直到明清。比如,明朝浙江提學副使屠羲時的《童子禮》對書法教育的要求,幾乎是《童蒙須知》的翻版。比朱子略晚的宋代理學家真德秀在《教子齋規》中對“學書”的要求是“臻志把筆,字要齊整圓淨,毋得輕易糊涂”,同樣帶有理學色彩。

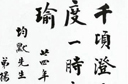

元代程端禮以“朱子讀書法”為核心,制定了一整套規章和程式——《程氏家塾讀書分年日程》,通過國子監頒行郡邑校官,頗具影響力。《日程》要求細致:小學學習書法,須在4天的讀經時間中留出1天,以影寫智永《真草千字文》中的楷書。初學者可以先取趙孟頫放大書寫的《千字文》為范本,影寫一遍后,再用銅錢大小的字影寫智永楷書。影寫時,每字一張,連寫十張,可大方用紙。學完全帖后,讀書一二月。再用一整天時間通篇影寫1500字,逐漸增加至2000、3000直至4000字。如此堅持一二月,可保証大量書寫時運筆如飛且不走樣。之后,通臨一遍。《日程》還介紹了考証文字的方法並設計了“小學習字演文”的記錄表。程端禮與董銖另提出“寫字必楷敬,勿草,勿欹傾”的要求。

明代對童蒙書法教育的要求進一步明晰。明初方孝孺的《幼儀雜箴》強調德性是藝事的根本,更關注德性的培養。明代呂坤的《社學要略》主張童蒙學習流行的“姜體字”——一種點畫整飭、書寫繁難的字體,認為學寫這種字體能讓學生免去放縱和粗率。在識字和寫字的基礎上,某些社學更多地兼顧了書法的藝術性。例如,明末母揚祖的《社學規條》對於執筆及臨摹法帖、學習字體的先后都做了細致規定,要求“入門先摹端楷點畫透露之帖,方有規矩可尋。先臨唐、宋帖,后臨晉帖,先學大字,次學中書,次小楷。先楷書,次八分,次行書,次草書,不可凌亂。”他對法度、規矩、次序格外看重。

清代,賀長齡的《塾規》要求須摹帖、臨帖各百字﹔沈龍江的《義學約》要求每天學習《千字文》一幅﹔崔學古《幼訓》提倡手把手的教學方法﹔龍啟瑞的《家塾課程》認為通過寫字可以觀察學生用心的靜躁。清末《欽定學堂章程》將識字和寫字做了區分,分為“字課”和“習字”兩部分。《章程》未及實施,隨即被《奏定學堂章程》所取代。《奏定學堂章程》單獨開辟“中國文字”一科進行識字和寫字教育。

從整體看,古代童蒙書法教育有如下特點。首先,童蒙教育以經學教育為主,書法是其補充﹔其次,識字和寫字是童蒙書法教育的基本內容,其中還暗含著對文字學的隱性要求,因此所使用教材和范本多兼有字書性質,如《急就篇》、《千字文》等﹔再次,童蒙書法教育的主要目的是滿足官僚體制對於文書書寫的需要,帶有明顯的實用性和功利色彩﹔最后,童蒙書法教育在帶有實用性的同時,始終堅持著對美的追求。漢末魏晉以來,書法名家大量涌現,童蒙書法教育也更多地關注書法的藝術性。

就相似處而言,古今書法教育都有識字與寫字的基本教學任務,重視“文字”教學的傳統應當得到繼承。教學中可適當加強漢字字體、造字方法、通行漢字等內容的教學。小學高年級以上不宜刻意回避對繁體字和異體字的認知。教材內容上,還要重視學習范本自身的文化教育功能。教學方法上,充分借鑒3000年間一直沿用的教師示范法。學習方法上,要臨摹並重,尤其是突出“摹”的作用,可明顯提高臨仿的准確度。

從差異性看,古代的童蒙書法教育主要著眼於通過成年以后的考試和選拔,勝任官文書的書寫﹔而時下的中小學書法教育,主要目的在於加強素質教育,繼承與弘揚中華民族優秀文化。這種差異一方面要求適當突出書法的藝術性,另一方面,並不意味著可以放棄書法的實用性。中國的文化藝術有“不離生活日用”的根本特點。實用和藝術是漢字書法密不可分的兩個方面,是持續推動中國書法不斷發展的內在動力之一。《中小學書法教育指導綱要(試行)》提出的“硬筆與毛筆兼修,實用與審美相輔”,便體現出公允而切時的態度。(王亞輝)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

發表成功!請登錄后盡快修改密碼。

發表成功!請登錄后盡快修改密碼。