1998年我還在山東念書、學畫的時候,無意間從圖書館借到一本小小的畫冊《魯迅小說插圖集》,繪者為范曾先生,彼時之我於學畫剛剛起步,對藝術的好壞真偽並無太多的判斷力,更不懂得從理論高度欣賞某某畫作的美,但對這本插圖集,我卻莫名其妙地打心底裡喜歡。上世紀的九十年代,正是新文人畫大旗獵獵招展之時,大家都在追求著“新”、“變”,“上有所好,下必甚之”,一幫幫初學畫的年輕人緊握拳頭追尋著這股新思潮,不以老老實實追求中國畫的本質為尚,而專攻從何處取巧﹔不屑於對線條、筆墨的精錘細煉,而追求快餐式的作品模式,竭力塑造自己的“新文人氣質”,與我一起的同學曾有一天畫幾十幅帶有強烈不同個性的大畫,我不知道初學者一上手就創作如此個性的作品是好是壞,駑鈍的天性使我沒有一點涉足其中的熱情,而隻顧靜坐在一個小角落裡,打開那本插圖集,鋪開紙,如老牛拉車般地臨習著那一根根抑揚頓挫的線條,感念著那一個個生動的面孔。畫中人物眼眉的刻畫,手指的描繪,衣紋的穿插,都恰到好處地印証著魯迅小說中的文字敘述,而用筆用線的沉著、宛轉,造型的純熟、干練,如指在弦,音聲妙出。

這是一位繪畫大師和一位文學巨匠間的默契對語,而我,有幸成為一個忠實的聆聽者。正是從這裡,我開始走上藝術之正道,逐漸欣賞並懂得中國畫線條的審美韻味,懂得東方文化背景下中國畫的審美旨趣。先鋒的“弄潮兒”無可奈何地黯然退去時,我卻憑著插圖集裡一根根線條的鮮活啟示考入南開大學東方藝術系,在范曾先生一手創建的藝術殿堂裡,跟隨著名山水畫家陳玉圃先生研習山水。三年的努力后,2005年我成為范曾先生當年收的唯一一名博士生,研修中國畫創作和藝術史學。第一堂課,他給我開出了需要熟讀鑽研的書目,《馬氏文通》、《說文解字》、《文心雕龍》等等中國古代文、史典籍,並告誡我:“中國的繪畫從來就不是單一的圖繪技術,它與詩文、書法、歷史相生相合,才有了中國畫廣大精微之精神體系。中國畫是一門‘巧’的藝術,古人‘握一管之筆,擬太虛之體’,在東方文化狀物抒情的思維模式下可以直達天人合一之大化境界﹔中國畫又是不可以取巧的繪畫,僅中國畫的用筆,就需要抽筋剝骨般地反復錘煉、鍛造。”談話中我提出自己的看法:“中國畫的每一座山頭都差不多被歷代大師佔據了,當下的年輕人確實感到一種永不能出一頭地的困惑。”先生細細講解到:“大藝術必有大難度。每一歷史時期的畫家都面臨著前代人所創下的高度,真正的大師在超越這些高度時,亦給后世留下更大的難度和高度,唯此,藝術的大廈才會越堆越高。宋代大文豪蘇東坡,在遍覽了歷史的陳跡之后,也曾發出過‘文至韓昌黎,詩至杜工部,書至顏魯公,畫至吳道子,天下之能事畢矣’的感嘆,然而他沒有悲觀,沒有對著歷史的高峰怯步,而在詞的領域開辟了嶄新的、廣闊的天地。”這在我以后的藝術史學研究中奠定了暢然無礙的心境。

最愜意的是看先生作畫。在中國美術史上,有兩種繪畫風尚,一為“十日一山,五日一水”的謹細﹔二為風馳電掣、天馬行空的豪放,在中國繪畫史上,二者兼具者鳳毛麟角,而先生做到了,大幅畫作《左眼出而乾坤定》、《麗人行》,“千筆萬筆,無一筆不苟﹔千線萬線,線線風動。”無論《潑墨鐘馗》之豪放、還是《簡筆老子》之飄逸,筆走龍蛇,鷹鷂摶飛,皆體現著“當其下手風雨快,筆所未到氣已吞”的氣象,而又不失從容中度。看先生作畫,你的心會自覺不自覺地合於那生命的律動,為之悄然動容。值得一提的是《屈原造像》,我一直認為屈原形象並不應該只是字面上之幽怨郁悶、哀嘆愁苦之狀,屈原之形象大概應是首先具有高古正大之氣魄,即使在舉身赴江之時,其心境亦有豁然、澄明的一面,他通透洞察著世間的一切,洋洋洒洒的《離騷》映射著他精神的高華。先生所畫屈原,正是取此高古之“美人”形象,兼懷憂國思民之神情,而不是像大多數畫家那樣過分描述屈原的離愁、淒苦之狀。

或曰范曾先生過於狂傲,的確,范曾先生的“狂”為世人皆知,其脾氣之大亦久為人識,於我而言,倒是作如是觀:他“狂傲”地冷眼相視的對象,是那些蠅營狗苟之輩,缺失大丈夫之氣的小人物角色。曾聞某某人言北大、清華時滿露艷羨之意,先生正色道:“北大如何?清華又如何?我們是南開!每個南開人都應有此神聖之至尊。”先生作畫,畫中之老子、庄子、達摩、高士等無不是他傾心仰慕的對象,他對畫面中每個人物形象甚至每一根線條的考究皆帶有宗教意義上的虔敬,為了藝術的大氣象,他所奉上的是拳拳赤子之心,既如此,何狂之有?時有狂言,也大概類似蘇東坡 “老夫聊發少年狂”般的曠達。每次上課,矚我拿畫給他看,指出這兒的精彩、那兒的不足,語重心長、娓娓道來,亦如其畫中慈祥老者與孩童之對語,這倒不因為我是他年齡最小的弟子而受到偏愛,而是源於他內心對所有年輕人的呵護與期望,他發脾氣大多是因為年輕人的不求上進和投機取巧。我所作畫,有時心中所想幾盡完美,最后形成的畫面效果也算合於心中之“腹稿”,然而這期間的過程,卻是經歷了反復的修改,缺失了痛快淋漓的大方之氣而顯得拘促、窘迫,就此我請教先生,他沒有以一番宏論來解釋,只是深切說到:“三十年前,我跟你一樣,本著現在的正道繼續走下去,再過三十年呢?”聊聊數語使我當下釋然。

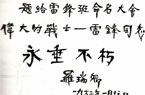

二十年前東方藝術系初建,國人矚目,而這全憑先生握一管之筆的心血付出,先生之先祖范仲淹的“憂樂觀”在他這裡得到很好的傳承和發揚。在先生倡導下,重視詩文書畫綜合素質的培養,是建系以來一貫的教學宗旨,先生關注的目光從來沒有離開過這裡,所有從這裡走出的學生都能深切感受到先生的摯愛與教誨。常憶與先生園中散步,言談中先生關注最多的仍是東方藝術系之成長。東方藝術是他的事業和追求,東方藝術系是他的孩子,這份永遠難以割舍的情結為吾輩后生樹立了一個文學藝術史上不倒的豐碑。先生今已鬢染霜雪,仍能保持旺盛的精力筆耕不輟,佳作迭出。一日為師,終生執禮,在求學路上得遇先生親授,實為學生之至幸,誠願在先生所“導夫先路”的東方藝術天地裡,兢兢業業、披荊斬棘,為吾國畫學添一筆“華彩”。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!