李瑞清

曾熙

張大千與李秋君

李秋君作品

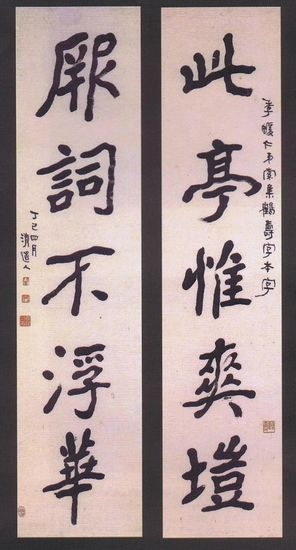

李瑞清為張大千書五言聯

諦閑法師

《張大千的世界》是1968年五月出版的書,作者謝家孝(記者)採訪張大千連載於報紙而匯集成書的,其中張大千“傳奇”故事多出於此書,而后為眾多年譜作者所採用。

港台及內地出版的張大千傳記、年譜多不勝數,張大千的傳奇故事也被採入影視作品。然而,構成傳奇的故事不少違背歷史真相,純粹是張大千個人的杜撰或歪曲。根據張氏履歷箋証五則,就其早年拜曾熙、李瑞清為師的年代,在寧波觀宗寺與諦閑法師徹夜辯論,1920年與李秋君結為知音,1924年秋英會成名說,1925年個人畫展說進行鉤稽,或能還其本相。《東方早報·藝術評論》本期刊發其中前三則。

王中秀

有關張大千的書籍可謂汗牛充棟,之夥之雜,在眾多近現代畫家中,可謂無出其右。筆者在梳理近現代書畫史料之余,偶爾涉及數種類乎張大千年譜年表的書籍,讀來總有一種怪怪的詭異感。

所謂詭異感來自何處,我也捉摸不透,強而言之,可能是八卦精神無意間滲入研究導致的。當下戲說古代皇帝的影視作品,八卦故事多,可讀,無害也無益。張大千的某些研究類同於這類“戲說”,將戲說當作正史,形成了張大千滿身故事。可人生一世,哪裡來的這麼多故事,尤其是文人。如其不然,大半還不是杜撰出來的。筆者沒有研究過張大千,而張大千仍然屢屢“強行”出現在筆者瀏覽的史料裡。這裡指的史料,是即時記載而非前塵依稀下的口述。口述並非不可成為歷史,那只是在史實湮沒無存的情況下,不得已的補充。如果大半依靠這類材料而筑構一個人的歷史,那就戲說多而真實少了。我總覺得,史料裡的張大千不完全是故事裡的那樣。

本文嘗試就筆者瀏覽所及的張大千上海活動的歷史文獻,對諸多有關其個人史的記述有悖史實作部分加以箋証。鑒於不知錯誤記述出於何書,故本文所箋証的,在大多數情況下,不專指某書某文。希望本文箋証對張大千研究有所撥正作用。

拜師說

張大千的老師有二位:李瑞清又稱清道人,曾熙又稱曾農髯。至今所有的記載,無論是傳記、年表,都眾口一聲地說是1919年拜師。這幾乎是鐵板釘釘的鐵案。此說最早出處我沒有考証過,但這鐵証不鐵已經也是鐵板釘釘的了。

事情最早引起質疑的是今2010年年初在台北歷史博物館舉行的《張大千的老師——曾熙、李瑞清書畫特展》的一件展品。這幅作品是李瑞清為張大千集瘞鶴銘書寫的五言聯,聯曰:“此亭惟爽塏,厥詞不浮華。季蝯仁弟索集鶴壽字本字,丁巳四月,清道人。”(《張大千的老師——曾熙、李瑞清書畫特展》,台北歷史博物館2011年4月)此聯由張大千題籤,具有無可懷疑的真實性。這副五言聯曾迷惑了研究張大千多年的傅申先生,他在《曾熙、李瑞清與門生張大千》(同前)一文中他專列一節“大千拜曾、李二師的時間”,進行多方辨証,但最終囿於孤証,隻能遺憾放棄“提早大千拜李師的年代到一九一七年”的推斷。

1919年拜師的舊說的慣性力量太強大了。《張大千四十年回顧展自序》裡,張大千自己說的:“二十歲歸國,居上海,受業於衡陽曾夫子農髯、臨川李夫子梅盦,學三代兩漢金石文字、六朝三唐碑刻。”又是他《記曾李二師》裡說的:“在我拜曾、李二師門下之先,曾經留學日本。”(《張大千先生詩文集》,台灣故宮[微博]博物院編,1993年6月)無怪乎所有涉及拜師的文字都無可選擇。而曾熙在《張善孖畫例》(原件)說的“髯居上海之三歲,季爰居門下”這句有點模棱兩可的話理所當然地納入了1919年拜師的陷阱。

就情理而言,拜師在東渡前還是東渡后這麼不易搞錯的事居然記憶有誤,真叫人匪夷所思。為什麼他要這麼做,我們不清楚,然而張大千就是這麼說而且這麼寫的。

張大千搞錯了的這個事情,卻被他留下的墨跡打破了。一件張大千1922年題“千秋萬歲”六朝銅鏡拓片的出現使我們看到了被掩蓋數十年的真相,他的題跋是:“壽世之竟(即鏡),秦漢為多,六朝物僅此一見。五年前,曾以之壽梅師,梅師沒,不願假作它人壽,重以筠廠先生命,完我趙璧,脫之以公諸愛我兼竟(鏡)者。壬戌五月既望,德庵先生索搨片,因識數語於此,大千居士爰。”(原件,曾迎三藏)

1922年壬戌五月朝前推五年,正是1917年丁巳四月的前后。

張大千初到上海,沒有馬上東渡,而是拜師李瑞清學書。壬戌四月是陽歷的五六月份,李瑞清的生日是陰歷七月初九日(《李氏族譜》),1917那年陽歷是10月22日。顯然,即使張大千當年東渡,也在下半年了。

曾熙1924年為張大千訂的潤例小傳《季蝯書畫例言》中有雲:“張蝯,字季蝯。內江人。生之夕,其母(按:曾友貞)夢黑蝯,坐膝下,覺而生季。因名蝯,字曰季蝯。季性喜佛,故曰大千居士。…… 季入學校數歲,謂科學少生人之趣,不足學。遂東渡,與日本名宿參論中日畫理。又以日人新舊煩離不足學,歸游名山,日與僧人言禪學。一日執贄就髯席,請曰:願學書。髯曰:海上以道人為三代、兩漢、六朝書,皆各守家法。髯好下己意,不足學。因攜季見道人。道人好奇,見季年二十余,其長髯且過髯,與語更異之,繇是季為髯書,復為道人書。”

且不論曾熙這裡也把拜師時間拖到張大千日本歸來,也不論這裡他模糊了張蝯的名字是誰給取的,從張大千“壬戌四月”即李瑞清為他書寫聯語時,已經稱呼他“季蝯仁弟”來看,他既用了“季蝯”,又用了師生之間的稱呼,則應該拜曾在先,拜李在后了。

排除這裡依然存在的不確定因素,讓下面我們復原當年發生的事情本末。

張大千到上海的1917年,恰逢曾熙自湖南衡陽來滬一年多點時間。曾熙是1915年的10月份來上海。其時母親去世,袁世凱復辟的氣焰日高一日,本來擔任湖南省參議院副議長的曾熙在參議院被取取締,繼續留在湖南已經沒有希望。在李瑞清、譚延?的影響下,到上海暫居。1916年初開始訂潤賣字。在李瑞清開辟出來的上海書畫市場,曾熙很快得到社會認可。據《譚延?日記》裡,譚氏說賣字生意頗不賴。經過一年的賣字生涯,曾熙建立起大書家的聲譽。這種聲譽,可能導致下面的一幕。

張大千拿著拜師的贄禮,登曾熙之門,接下來發生的事情就是曾熙描述的:張大千說明來意,曰願從曾熙學書。曾熙對曰我的書法不及清道人,不足學。於是帶張大千見李瑞清。李見張大千大胡子比曾熙還長而濃,頗奇之。問答之間,更奇之,於是張大千從他們兩人學書。

然而,這年年底曾熙生了場大病,到南京找日本醫生醫治。病雖痊愈,鄉思卻扑面而來。他已經做好回鄉的一切准備,如果不是李瑞清和譚延?的勸阻,他真的就回衡陽了,而張大千回國就見不到老師了。鄉下家裡被搶又加重了曾熙的思念,這種思念使他徹夜難眠。還是得感謝李瑞清和譚延?的勸說,曾熙決心將夫人接到上海定居,一切才安頓下來。這中間的波折,回滬的張大千並不知曉。

張大千1919年暮春從日本歸滬,和曾李的交往才密切起來。以下我們對所見文獻做一簡述:

5月9日己未四月十日,張大千造曾熙門問學章草,曾熙書五言章草聯贈之。

此間學曾李書,曾熙評為“皆有風骨,一見驚嘆,蓋其書才,求之近世,良不易得”。

己未仲夏,張大千將入蜀省親,以何紹基聯相贈。翌日張大千來辭,曾熙正遇不適,匆匆而別。

己未五月張大千從重慶寄來字課與張善孖所畫的冊頁,曾熙與李瑞清觀之,頗贊許,五月廿九日回信請其代購王湘綺手校詩文選。

此際,曾熙題張大千寄來的張善孖畫冊,因對其不熟悉,誤將“善孖”均題為“善存”。

己未六月朔,復寄信張大千,贊其“得弟吾門當大”。

己未七月,張大千從重慶郵寄紫油、厚朴,當然未忘記寄上筆潤,告以聞父病將即歸。

己未秋,張大千與李瑞清宴於曾熙齋寓,張大千請李示以筆法。

此際與曾李同張大千至狄平子平等閣觀其藏畫。(王中秀、曾迎三《曾熙年譜長編》,待刊)

也許,張大千年表將會發生某些變化。

與諦閑法師的辯論

與諦閑法師辯論是張大千“百日和尚”故事裡的“亮點”。故事是張大千口述由《張大千的世界》的作者謝家孝敷衍成文的:

當時佛門中聲望最高的,是寧波觀宗寺的諦閑老法師,我決定到寧波去求見諦閑老法師,我由鬆江募化到了寧波,觀宗寺的知客僧,對我這個野和尚閉門不納。我回到小客棧去想辦法,就寫了一封信給諦閑法師。據說諦閑法師正在閉關,外人見不到,我這封信發生了效果,老法師回信叫我去見他,觀宗寺的知客僧一見是我,大不高興,說我這個野和尚不知趣,又來找麻煩,我笑著告訴他,這一次是你們老方丈請我來的,直到出示了諦閑法師的信,他才無話可說,讓我進門。

諦閑法師要我去,是看了我的信,認為字裡行間頗有靈性,我與老法師天天論道,聽他談經說法,我雖說原本是去觀宗求戒的,但到要燒戒時我又懷疑了。

我與老法師辯論,我說佛教原沒有燒戒這個規矩,由印度傳入中國初期,也不興燒戒,燒戒是梁武帝創造出來的花樣,梁武帝信奉佛教,大赦天下死囚,赦了這些囚犯,又怕他們再犯罪惡,才想出燒戒疤這一套來,以戒代囚!我說我信佛,又不是囚犯,何必要燒戒,不燒戒也不違釋迦的道理。

諦閑法師說,你既是在中國,就應遵奉中國佛門的規矩。他又譬喻說,信徒如野馬,燒戒如籠頭,上了籠頭的野馬,才變馴成良駒。我回答他說,有不需籠頭的良駒,難道你老人家就不要麼?老法師笑而不答。

諦閑老法師當時已是七十多歲的高齡,我二十剛出頭,少年氣盛,辯論時老法師好耐心,我曾口出妄言說:您老人家是當代高僧,可是我已經得道成佛你不知道:老人家笑叱我一句:“強辭奪理”!

辯論了一夜,並無結論,老法師並未答應我可以不燒戒。我記得那天是臘月初八,第二天就要舉行剃度大典,我實在想不通,要我燒戒也不甘心,終於在臘月初八那天,我逃出觀宗寺!(《張大千的世界》,謝家孝著,1968年5月)

原文都是加引號的,即以張大千第一人稱敘述的,除了這一點,筆者連標點也遵循原文。

這裡得說明一下。記者對張大千的訪談,是隨訪隨寫隨登載的,這點張大千是心知肚明的,他有時還會問記者“今天你寫到哪裡了?”之類的話。他是“認真”的。我們來看看他這席“認真”話吧。

張大千說他到寧波時候,諦閑法師正在“閉關”。可是我們查遍倓虛法師的《影塵回憶錄》也沒有發現此際諦閑“閉關”的影子。

倓虛法師《影塵回憶錄》是法師口述,弟子筆記,復經法師刪定的。其中記述了他在觀宗寺的生活,而正好覆蓋了張大千說他在觀宗寺的時期。

倓虛法師1918年春間隨同諦閑法師到北京講經,到同年七月間回寧波,回到寧波諦閑法師就全力籌畫辦觀宗學社,沒有閉關的紀錄。倓虛法師說:

觀宗寺,除平常在講課的時候,修一小時的止觀外,每到冬至節後,就把經都包起來,大家一齊進禪堂,打禪期,末了還要打幾個佛期,有時候,要在外面請幾個有工夫有見地的老班首,去指導開示,我在那裡,整參了三冬。

……

打禪期的時候,隔四天要考問一次工夫。去的時候,要穿袍褡衣持具,到班首師傅,或到方丈和尚那裡,拍!拍!拍!三彈指,請進屋去,問訊展具,禮佛三拜,長跪合掌。問的時候,要把自己的見地實話實說,這時也有說“空”的,也有說“有”的,其說不一。末了班首師,總要打幾香板,呵斥一頓。

“飯桶!好好回去再參!”

……

有一次,我到諦老那裡去請教,頂完禮后,他老先問:

“你用的功夫怎麼樣?”

“沒別的!”我說:“最初坐的時候,妄想直起,像海裡的波浪一樣,前浪逐後浪,后浪逐前浪的不斷,抑制也抑制不住,心裡很著急。后來我不抑制它,反而用觀照力來觀它,觀看妄想究竟從何處起,這樣一觀,妄想就沒了,沒了又起,起來再觀。時間長久,慢慢的妄想就不起了,心裡也很恬靜很自然了。”

“嗯——”諦老說:“你算會用功咧!就這樣好好回去修吧,以后可以不用再來。”

我見別人去考問功夫的時候,總要受幾句呵斥!挨幾下香板才回來……(《影塵回憶錄》,倓虛老法師述,大光法師記述,壬申六月二十二日)

顯然,張大千去寧波(如果真去了的話),沒有逢上諦閑法師升壇講經。不知道張大千與諦閑法師“天天論道,聽他談經說法”,徹夜與之辯論,觀宗寺“臘八”燒戒是怎麼來的。照理,他應該挨了不少下“香板”吧?

李秋君

李秋君是張大千龍門陣裡的“調味品”,是張大千粉絲津津樂道的花邊新聞主角。嚴肅的年表僅紀1920年張大千22歲與之相識結為知音。這條履歷,和其他不少張大千履歷一樣,不標注材料的出處。這種不標注出處的履歷,就像張大千母親生他之前夢見黑猿投胎一樣,叫人懷疑吧,卻無從著手,叫人相信吧,卻查無實據又迷竇重重。

李秋君出身寧波名門,師從吳杏芬習畫,1928年際訂潤鬻畫,就是從這個時期,上海傳媒上開始出現她的小影和信息。作為會員,1929年她與大哥祖韓一起參加藝苑現代書畫展覽會。其后參與了包括1931年春在日本舉辦的元明清古畫暨中日現代畫展覽的現代畫征集工作。1934年中國女子書畫會成立,她被選為執行委員兼常委、監委。馮文鳳回粵為其父做六十大壽,離滬近年,其間她是主持會務人之一。雖無沉魚落雁之貌,李秋君卻不失為民國名媛之一。

李秋君的父親是李薇庄。故事是從新聞記者謝家孝與張大千訪談開始的。時在1967年。這些訪談經記者敷衍成文連載報端,並匯集為《張大千的世界》一書於1968年5月問世。自此這部《張大千的世界》成了后來為張大千立傳記或撰年表者汲取材料的主要源頭,被奉為“信史”。

就是這位記者從張大千嘴裡聽到了李薇庄看中四川小伙子張大千,要把李秋君嫁給他的故事。記者肯定不知道李薇庄是誰,但他沒有寫錯字,對,李薇庄,白紙黑字,一字不拉,要不是張大千寫給他看的,他恐怕絕對不會一字不誤地寫出這三個字來。

這段八卦段子真是繪聲繪色,記者名之曰“百歲千秋金石情”,錄於下面,與讀者奇文共賞:

這段屬於大千先生純情戀愛的對象,是一位名門閨秀的女畫家。他說:“寧波李家名門望族,世居上海,我在上海的日子,多半在李府作客,李府於我家世交,李府的上一輩二伯父李薇庄,也是老革命,與先烈陳英士是好朋友,民國成立后,曾任上海市民政廳長。李府的三小姐李秋君,是滬上的才女,家學淵源,詩詞書畫皆能,若問我誰是我的知音,我會毫不猶豫的答復說:李秋君!”

“這位三小姐與我常談畫論書,因為我們是通家之好,李府上下由老太太到佣人,個個對我都好,從不見外,我住在他們家裡絕無拘束之感,而三小姐對我的照顧真是無微不至!”

“秋君小姐與我是同庚,記得在我們二十二歲那一年,李家二伯父薇庄先生,有一天把李祖韓大哥、秋君小姐及我叫到身邊私談,二伯父鄭重其事的對我說:‘我家秋君,就許配給您了……’一聽此言,我是既感覺,又惶恐,更難過,我連忙跪拜下去,對二伯父叩頭說:‘我對不起你們府上,有負雅愛,我在原籍不但結了婚,而且已經有了二個孩子!我不能委屈秋君小姐!’他們的失望,我當時的難過自不必說了,但秋君從未表示絲毫怨尤,更令我想不到的,秋君就此一生未嫁!”(《張大千的世界》,謝家孝著,1968年5月)

讀者注意,作者這裡用了張大千第一人稱,還使用了引號,也許措辭會和這裡寫的不一樣,而其原意顯然出諸張大千之口。

寫這段文字的謝家孝被蒙在鼓裡,還好他不知道張大千祭出的這個人到1920年已經死了六七年了,如果謝某知道真情,我想他一定以為白日撞見鬼了!

李薇庄是李秋君的二伯父嗎?從馬其昶撰的李薇庄墓表看,李有七子,長子祖韓、次子祖夔、三子祖模等等,女四人。(《民國人物碑傳集》)不知道張大千如何安排的。將李秋君從女兒身份弄到侄女地位了。再說,張大千說李薇庄與張大千家世交,盡管張大千繞著彎彎說了半天,我們到底也弄不清是什麼“世交”。

李秋君的父親李薇庄可不是個尋常人物。他名厚礽,1873年生,是寧波巨富李也亭之孫,辛亥革命前數年,任江蘇裕蘇官錢局總辦。李家是大家族,分乾、坤兩房,李薇庄是坤房七人之一。1908年李薇庄游日,通過在日的世交趙家藝加入同盟會。回國后,利用他的地位為革命黨人輸送資金。由於資金出現巨虧而暴露,以舞弊案鋃鐺入獄。這就是清朝覆亡前轟動一時的“李氏破產案”。

據說現在環繞所謂李氏破產案有二說。一種說法是武昌起義,上海革命黨人謀響應,李氏向陳其美資助十萬大洋,不料事發。一種說法是事發因借貸過度導致的資金鏈斷裂,李氏打報告請求江蘇藩司陸鐘琦臨時撥款作周轉,不料陸見到報告清單有其子借款,惱羞成怒,將李薇庄下獄監管。

史料顯示,前說不合實際,李氏事發早於武昌首義。早在1911年5月29日時報上便有“調查李薇庄資產案”的消息。消息如下:

裕蘇官銀錢局總辦李因舞弊案虧空數百萬,奉蘇省撫、藩兩憲飭將李之職銜詳革,又將其家產查抄歸入公款。茲以查得上海惇元堂產業及慎記沙船號實業頗為饒裕,因即電飭滬道,並札飭上海署趕緊查封。李姓公族李詠裳等呈明商會,稱此項公產早經抵押,且李亦經分析多時。(下略)

此案糾纏好幾個月,直至上海光復,李薇庄才恢復自由。出獄不久他與於右任、伍廷芳、李平書等發起1911年12月24日在二馬路老的寧波同鄉會召開的“敬禮海陸軍大會”。而由於心情抑郁,癸丑十二月即1913年底或1914年初二次革命失敗后不久便撒手人寰,那時李秋君年方十四五。

當身陷囹圄之際,李薇庄寫了二首《秋夜感懷》,書於扇子正反面。李氏逝世后,長子祖韓、次子祖夔將兩面扇葉裝裱成冊,曰“雙箑遺詩征題集”,遍請名流題詠。孫中山為題“子孫永保”四字。

1919年時報刊出部分題詠,有易實甫、羅癭公、狄平子、陳三立、嚴范孫、袁伯夔、吳昌碩、黃山壽等。1930年代,黃賓虹還作畫題跋於此冊之上而刊於畫冊。

不知道讀者注意到上面那段八卦文裡的一段話,即張大千向“李薇庄”磕頭時說的一席話沒有?張大千說:

我在原籍不但結了婚,而且已經有了二個孩子!

說這話是在1920年即張、李結為知音的時段!我不知道張大千生第二個孩子是什麼時候,而檢索張大千傳記裡得知,1922年張大千“因與曾正容婚后兩年未育,在內江續娶黃凝素”。(《張大千全傳》,李永翹著,花城出版社1998年4月)

這又像是見了鬼似的,莫非張大千中了邪,見鬼說鬼話?

於是,張大千什麼時候結識李秋君的又成了謎。我們得問:真的是1920年麼?

我不了解晚年張大千的心理狀況,他為什麼對這段他視作“純正戀情”也不放過?這不能不令人聯想到舊社會上海的“白相人”。如果張大千真的珍重這段戀情,他會這麼“八卦”麼?我想此際的他矯情多於真情了。嗚呼!張大千的悲哀啊!(未完待續)

【原標題:張大千的悲哀——張氏履歷箋証】

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

馬建培山水作品

馬建培山水作品 韓昌力花鳥作品

韓昌力花鳥作品 賈新光花鳥作品

賈新光花鳥作品