张伯驹的朋友圈 周汝昌与张伯驹的君子之交【2】

1954年,在周总理的关怀下,周汝昌自成都奉调返京,到人民文学出版社工作。欣闻周汝昌返京,张伯驹先生遂邀约孙正刚作陪,为他接风洗尘。时正值中秋之夜,明月高悬,旧雨重逢,相谈甚欢。伯驹先生兴之所至,填《人月圆》一阕:

恒河沙数星辰绕,一月在中天。婆娑无影,山河不动,万象清寒。

蚕丛客返,津桥人去,各自团圆。我身弹指,光明长在,盈昃随缘。

张伯驹先生出身贵胄,他的生活就是琴棋书画,最喜欢过的日子就是师友雅集、诗词唱和。他与周汝昌的友情也是建立在传统文化之上。周汝昌在《张伯驹词集》序言中曾叙述“我少于伯驹先生者二十岁,彼此的身世、经历又绝无共同之点,而他不见弃,许为忘年交,原因固然并非一端,但倚声论曲,是其主要的友谊基础”。新中国成立后,由于众所周知的原因,学术研究一片调零,唯独“红学”是万绿丛中一点红,不但没有式微,而且还掀起了民国以后的又一个学术高潮,红学家周汝昌则是这波红学浪潮的重要的参与者。虽然张伯驹先生并不是红学家,但他却能源源不断地向周汝昌输送着“红学”研究的原料。比如在“红学”史上曾出现过一方重要的砚台——脂砚,这方砚台就是由张伯驹先生发现,并第一时间提供给周汝昌研究。

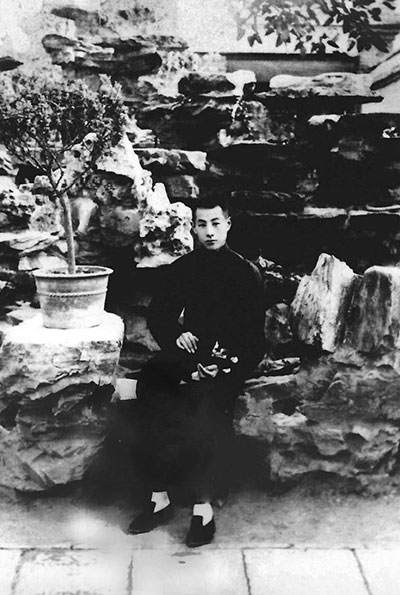

青年时期的张伯驹

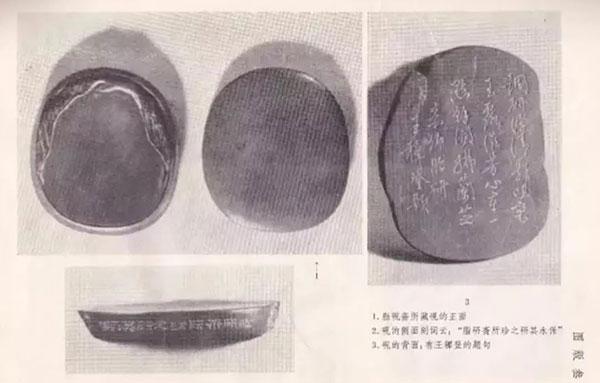

那还是在1963年的春节,当时调往长春工作的张伯驹、潘素伉俪从东北回京度假,就在春节期间,张伯驹先生的老相识白坚甫从重庆携带一方砚台来京拜访,这方砚台就是红学史上著名的“脂砚”。伯驹先生遂将该砚收归吉林省博物馆,后来还把自己旧藏的一幅珍贵的薛素素墨兰图一并捐献给吉博。伯驹先生得到 “脂砚”后,便于正月初七日携带砚台造访周汝昌,所以周先生也就成了第一个鉴赏“脂砚“的红学家。众所周知,民国时期,新红学的开山鼻祖胡适,正是因为偶然收藏到一本古本《脂砚斋重评石头记》,确认了《红楼梦》的作者就是曹雪芹,从而也奠定了胡适在“新红学”研究上的无可替代的地位。由此可知,脂砚斋所珍之“脂砚”突然横空出世,这对于“红学”研究至为重要。所以当周先生看到这方砚台后,欣喜异常,很快就写成了《脂砚小记》一文,并于3月6日刊登在香港的《大公报》上。在这篇文章中,周先生开篇就详细地叙述了他第一次见到“脂砚”的情形:

今岁开春甫数日,丛碧先生忽见过小斋,谈次,探怀出一小匣,曰:“今日令君见一物!”启视,则脂砚原石赫然在眼。叹为二百年来罕见之异珍。爰为小记,亦艺林一段佳话。

《文物》杂志中的脂砚图片

周先生在这篇文章中充分肯定“脂砚”对红学研究的重要性,他认为“脂砚实物之出现,其可资考索脂砚斋之为人者必多,而间接则亦有助于了解曹雪芹”,并于文末再次强调“脂砚”的珍贵性,他说“脂砚之出,非独艺苑传赏之宝,实亦文坛考索之资” 。后来,周汝昌把“脂砚”研究的相关文字,收入到《红楼梦新证》一书,极大地丰富了红学研究。遗憾的是,“脂砚”在1966年从国外巡展归来后,离奇地消失了,至今如泥牛沉海,毫无消息,这实在是红学界乃至文博界的一件憾事!

1963年是曹雪芹逝世二百周年,文化部、中国作协等相关部门专门为此举办纪念活动。张伯驹先生听说后,就把北京郊区门头沟的一班还能演奏“十番乐”的中国古乐合奏者召集起来,让他们把各种各样吹、弹、拉、敲……等的民族器乐的旧曲恢复起来,希望能为纪念大会增色,向伟大的文学家曹雪芹致敬。因为《红楼梦》里贾母就曾经让戏班子演奏“十番乐”,后人已很难听到,尤其是到了六十年代,“十番乐”几乎是濒于绝响了。

一天,周汝昌带领他的四哥周祜昌到后海南沿张府拜访。到了伯驹先生家中,已经是掌灯时分,一进客厅,就看到满厅都是客人,满地摆放的都是钟鼓丝竹乐器。张伯驹一见周家兄弟来了,立刻兴致勃勃地向大家介绍说:“红学大师来了,请你们特奏一曲,请他们评赏。”据周汝昌回忆:“于是,大家各自拿起擅长的诸般乐器,众音齐奏,又有错综变化。此曲只应天上有,人间哪得几回闻?!如今追想起来,真是一种“天上”仙乐的境界。” 随后,张伯驹拜托周汝昌向筹备会推荐这个“乐班”,说大家都愿意为曹雪芹纪念大会义务演出。

晚年周汝昌

可惜,周汝昌虽然向组织人士极力推荐,却最终没有受到重视,虽然张先生的一番献芹美意落空了,但他对祖国传统文化的至真至纯却让周汝昌长久地感动着,并为那一班逐渐凋零在岁月长河里的十番乐绝艺而慨叹!

|

分享让更多人看到

推荐阅读

相关新闻

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量